T.1.

Sexta-feira. Quase meia-noite.

O supermercado está prestes a fechar.

Hora em que rareiam os automóveis no pátio de estacionamento.

Os carrinhos de compras desfilam acelerados, as rodinhas rangendo com raiva no piso de cimento. Uma sinfonia a traduzir mais um dia de trabalho e a angústia de quem nunca consegue completar a cesta da semana.

É quando surge uma mulher nos seus 40. Malvestida. Magra. Ela adianta-se na fila do caixa, sem pedir licença. Os clientes olham-na com ar reprovativo. Logo se dão conta de que ela não busca “furar” a fila. Apenas veio entregar dois copos de plástico com resto de um líquido avermelhado. E uma nota de dez reais.

As duas certamente tinham alguma combinação. A jovem do caixa lança os copos no lixo e pede a um dos colegas para providenciar o troco. E a mulher, vestida de desassossego, aguarda em posição hierática enquanto observa os clientes que passam ao lado.

Sua expressão revela estranheza. Como se estivesse calculando o quanto necessitaria ter na bolsa para conseguir preencher uma daquelas sacolas de plástico branco deslizando sobre a esteira. Até que o rapaz regressa e lhe devolve o troco.

Ela confere as moedas e agradece. Uns poucos clientes ainda restam quando ela vai embora.

Sem nenhum brilho de estrela cadente.

Sem que ninguém perceba.

Sem bolsa de plástico.

Ela segue sozinha. Rumo a alguma periferia da cidade.

E, aos poucos, seu vulto vai se confundindo com o escuro da rua.

T.2

O cérebro produz armadilhas e conexões bizarras.

A mulher que partiu desencadeia um cenário singular. Leva a um clássico soneto de Baudelaire, À une passante (À mulher que passa). O texto trata da imagem fugaz de uma desconhecida vista num flash quando ela atravessava uma das avenidas do centro de Paris. Após louvar a “doçura que fascina e o prazer que mata”, Charles Baudelaire manifesta sua incerteza sobre um possível reencontro com a beldade fugidia. Então, ele indaga:

— Em que lugar? Talvez longe dali. Talvez nunca. Ou, numa outra esfera, que ele traduz como um futuro místico: a Eternidade.

Mas a jovem que lhe desperta o desejo em meio à agitação do grande bulevar desaparece no turbilhão da cidade. É o período em que a capital francesa sofre frenética modernização. Está sendo transformada sob a batuta do Barão Haussmann, prefeito de Paris durante o Segundo Império. O grande reformador urbano busca imprimir um novo perfil àquela capital europeia. Abre avenidas, galerias, passagens e ergue edifícios num ímpeto selvagem. É a investida do grande capitalismo nascente que afeta até mesmo a noção do tempo.

Tais metamorfoses desconcertam os lugares de encontro e de deleite. Inclusive, modifica a lógica do controle policial. A exemplo do traçado de 12 grandes artérias em torno do Arco do Triunfo, previstas para facilitarem a neutralização de eventuais barricadas “subversivas”. Os ritos sociais também são modificados. Abrem-se os primeiros restaurantes conhecidos, que irão abrigar cozinheiros desempregados da antiga aristocracia varrida de seus palácios ou degolada pelo fio da guilhotina.

No sentido burguês, “democratiza-se” gradativamente hábitos e requintes que antes eram exclusivos da nobreza. É o capitalismo abrindo passagem à nova classe triunfante.

Pleno século XIX, a Paris de então torna-se o modelo das novas metrópoles. No seu ventre escancaram-se vícios e ruídos numa rapidez nunca antes vivenciada. É o lugar onde o “jamais” é o ponto culminante e a frustração emerge “na realidade do poeta como uma chama”, como escreveria Walter Benjamin num de seus ensaios.

“Um clarão... depois a noite – fugitiva beleza”, diz o verso de Baudelaire, brotado naquele novo panorama. Ele, o dândi extravagante, que aprecia ser visto, é instigado pelo súbito desejo por uma musa que se esvai na crista da multidão. Ciente de que nunca mais irá encontrá-la, resta-lhe confessar o quanto a paixão é contraditória. O ideal aceso por aquela visão passageira é apenas uma página a mais no “jardim” em que cultiva suas flores do mal.

T.3

Num outro lado do Mundo, quase um século depois, Vinicius de Moraes persegue o mesmo “sonho”. Sua temática é parecida à de Charles Baudelaire, embora contexto, paisagem e tempo sejam dessemelhantes.

Mesmo o título de seu poema, A mulher que passa, soa idêntico ao do texto do escritor francês. O cenário agora é uma praia do Rio de Janeiro, onde não há mulher em grande luto, nem a portar qualquer dor majestosa. A passante de Vinicius é uma jovem que boia leve como a cortiça/ e tem raízes como a fumaça. E o dorso de sua musa é um campo de lírios/ Tem sete cores os seus cabelos.

Nada há de dramático na jovem atraente a ondular numa praia carioca. Talvez ela tenha sido a mesma personagem da letra que o poeta brasileiro escreveria depois para a música em parceria com Antonio Carlos Jobim. A garota de Ipanema também passa e se vai. Em vez de desaparecer num estrépito, segue num doce balanço a caminho do mar. Ela é dotada de uma beleza que existe, mas que não é só minha. Porque as formas de amar são mutantes. Ela é a musa de um tempo também em ritmo de grande transformação, numa metrópole tropical.

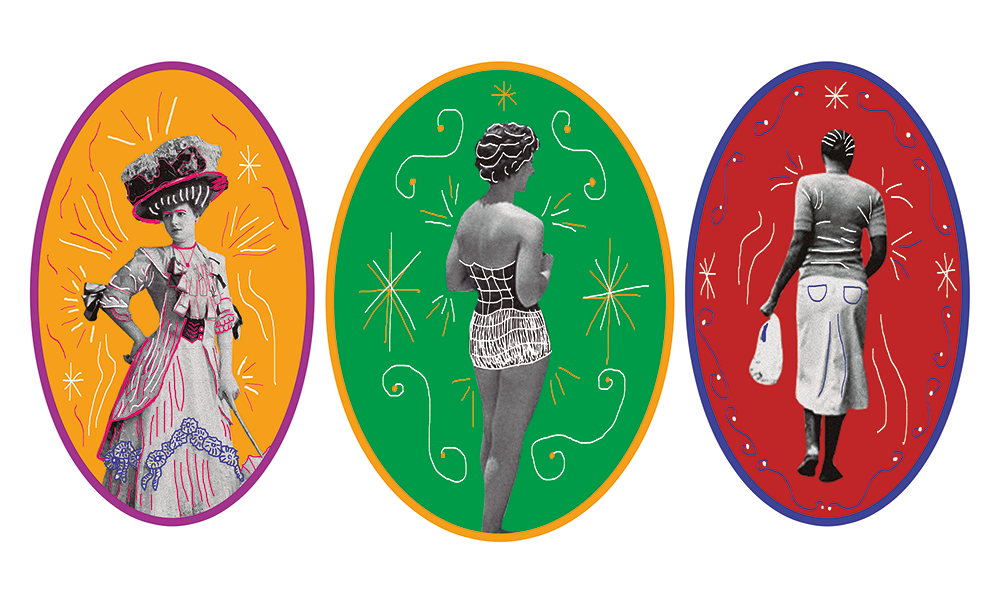

(Cruzam-se as duas imagens. Uma, a da mulher vestida de negro, inspiradora de um dos poemas mais conhecidos de Charles Baudelaire. A outra, a garota de Vinicius de Moraes, de biquíni, passeando nestes nem sempre tristes trópicos.)

T.4.

A mulher do supermercado nos faz pensar sobre as novas preocupações literárias de nossos tempos. Perdida em meio a uma sociedade de consumo, ela é uma passante que não provoca desejo. Nem ágil, nem nobre, suas coxas raquíticas nada têm da estátua andante que inspirou Charles Baudelaire. Nem a pele bronzeada da garota bronzeada que cativou Vinicius de Moraes.

A passante do supermercado evoca desencanto.

T.5

O desencanto traduzido por um poeta de nosso tempo, Alberto Cunha Melo:

Limites do corpo

A obrigação

de ser belo

é incompreensível para o corpo

que busca apenas respirar

e erguer-se todas as manhãs.