1.

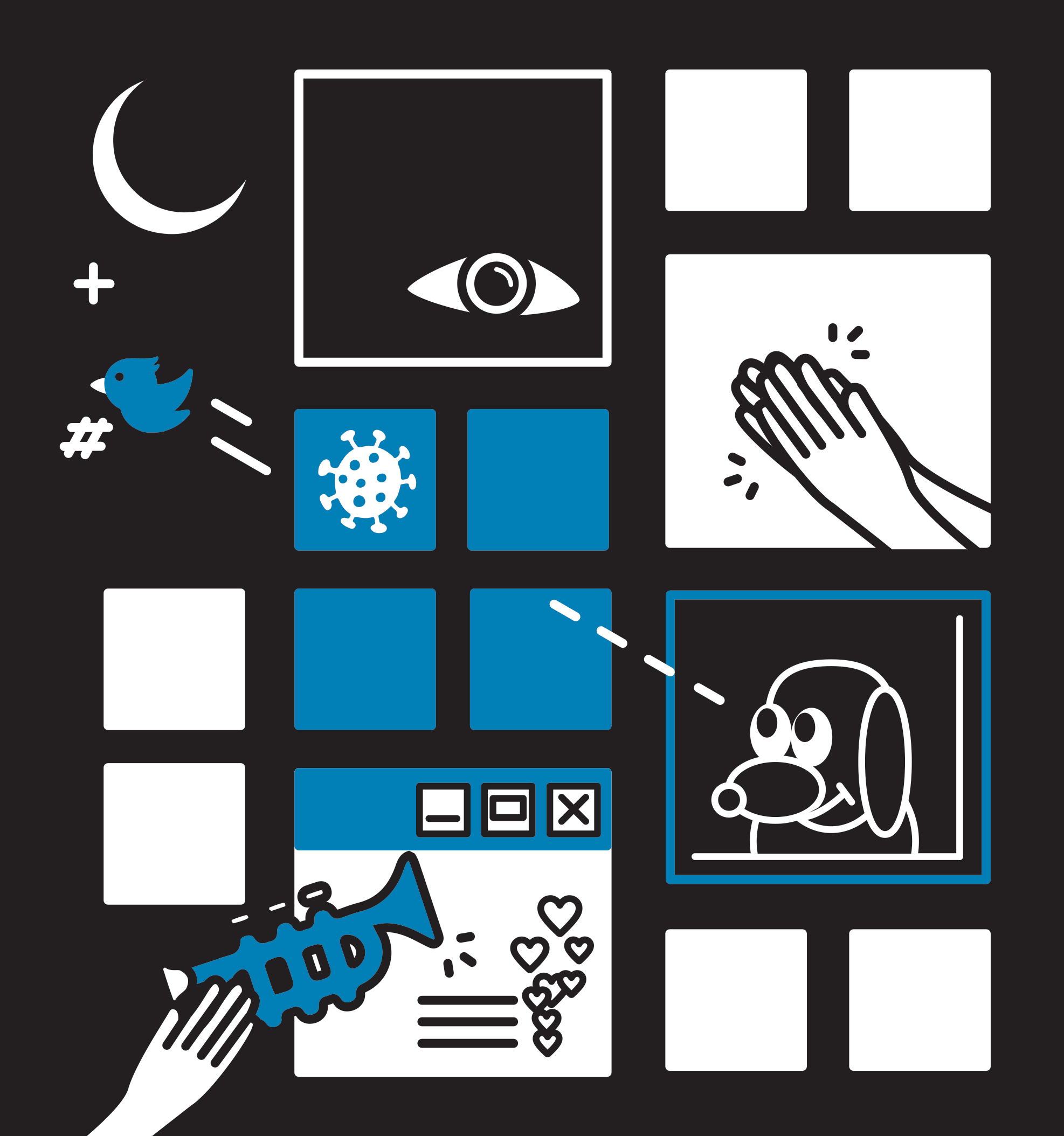

Do terraço do andar mais alto observo que a algazarra de crianças na escola defronte parou. Os trabalhos de construção do edifíco anexo à escola, também. Um silêncio parece grudado ao cimento da pequena quadra de basquete.

Durante dias, fotografei as etapas da obra.

Mudanças na posição dos instrumentos de trabalho, o progresso na colocação de vigas e a fileira de tijolos. Tanto num poema, como num edifício em construção, há um ordenamento para que estruturas conversem, o poema se edifique.

Guindastes, carros de mão e trabalhadores de macacão moldam esses espaços, agora calados. Como se na metade de um texto a sílaba partida anunciasse o fim do autor.

Na minha semiótica, a imagem da construção interrompida é a desse tempo em que estamos submetidos a um organismo invisível. E, além da desgraça do governo dos homens, somos obrigados a fazer frente à ditadura do ínfimo.

A cabeça coroada de um micróbio na TV, bela, luzente, de repente ressurge mais importante do que a de um rei de verdade. Na tela, ela gira, aproxima-se de nós, numa tomada de filme de terror. Ou o foguete de um video game de nossas crianças banalizando a morte.

A coroa, numa outra leitura, pode ser traduzida como a extremidade de um tacape manejado por um de nossos antepassados numa selva ancestral. Questiona nosso imaginado domínio sobre as coisas, obrigando-nos a desconjugar o verbo de nossa impotência.

2.

As portas do dia estão fechadas.

O desassossego da cidade, com suas ruas em deserto, reveste de estranheza a imagem, antes banal, do velhinho puxando seu cachorro. Ele tem autorização dos gerentes da crise para passear o animal que morde caminho com a disciplina dos cães amestrados.

Em tempos sem gente nas ruas observa-se o que nunca enxergamos.

O que há de estranho na cena?

Pela primeira vez, o homem é autorizado a passear seu cão como algo de primeira necessidade. Ao mesmo tempo, tal instantâneo contraria nossa luta para transtornar a lógica da Natureza: um vírus dominando o homem.

Em dia de sol perseguindo a Primavera, sigo do alto o homenzinho e seu acompanhante. Passeiam com ares de vilegiatura. O animal, antídoto à solidão, e seu dono, usufruem de privilégio em momento de peste.

Num outro mundo, seis milhões de crianças morrem de uma fome mais destruidora do que o vírus coroado.

3.

Em torno, as janelas da vizinhança nos tocaiam de olhos acesos até altas horas. Suas luzinhas dão certo estilo ao vazio das avenidas em estado de sítio. Nunca as tinha visto assim, numa cidade onde as pessoas agora dormem e acordam mais tarde do que de costume.

É como se houvesse uma espécie de pacto noturno e elas, as janelinhas, de longe estivessem a anunciar que o amanhã não tem pressa. Ou que o dia seguinte poderá ser mais ameaçador do que a prisão domiciliar que nos é imposta em cores de catástrofe.

4.

O som de Farinelli desfia-se através de uma outra voz, a da mezzo-soprano Cecilia Bartoli. Na capa de seu último disco a cantora é mostrada de barba e bigode, o busto nu acobertado pelos braços cruzados. O álbum tem o nome do castratto, que certamente não tinha barba, nem bigode, por razões inequívocas. A ilustração é uma criação publicitária de mau gosto.

A Bartoli tinha concerto marcado no Palau de la Musica no início de abril. Foi cancelado. Quem a aprecia terá de contentar-se com as reproduções em algum streaming para ouvir o que cantava Farinelli. Ele, que viveu a maior parte de sua carreira na Espanha, tentando minorar com sua voz as crises depressivas do rei Felipe V. Época em que não havia Lexotan e a música erudita alegrava o refúgio de poderosos de nervos frágeis.

5.

A ordem do dia, de Eric Vuillard.

É leitura para esse período de recolhimento e também tempo de bufão com trejeitos de candidato a déspota. Pista para entendermos o funcionamento de engrenagens que movem o fascismo ordinário.

O enredo tem como epicentro a reunião secreta, em certo dia de 1933, entre Hitler e os donos da Krupp, Bayer, Opel, Siemens, Basf, entre outras empresas que se beneficiaram do chamado esforço de guerra germânico. O autor descreve as minúcias do encontro, no qual a ficção tem componentes de verdade.

Ditador e asseclas foram varridos pela debacle que principiou sob o fogo do general Júkov e seu aliado gelo nos campos da Rússia. Quanto às poderosas multinacionais que lucraram com o morticínio, continuam a manter suas posições no grande mercado do Mundo, onde somos tão invisíveis quanto os exércitos de vírus que nos assediam.

6.

1720.

Exatos trezentos anos.

O vice-rei da Sardenha sonha com seu corpo repleto de tumores pustulentos em plena eclosão. Antes de “morrer”, acorda em pânico. Logo se dá conta de que um navio ancorado no porto poderia estar infestado pela peste vinda da Síria, onde há notícia de surto. O governante acredita no sonho e dispara para o cais. Dá ordens ao capitão para zarpar de imediato, sob pena de ter a embarcação afundada a tiro de canhão.

Carregado de seda e peças de luxo, o Grand-Saint-Antoine parte e atraca no porto de Marselha, destino final. É o estopim de uma das maiores pestes negras do Ocidente, que mata metade da população da cidade e se espalha França adentro.

A história é retomada por Antonin Artaud, no seu Le théatre et son double, para descrever os estados induzidos pelas manifestações da peste, carregadas de incríveis imagens, e compará-los com o que acontece com os estados de alma provocados pelo teatro. Segundo ele, a peste mata sem destruir a matéria.

Quanto ao espetáculo teatral, pode suscitar nas almas as mais misteriosas alucinações, comparáveis à desordem física suportada pelo pestilento.

7.

20h.

Lá fora, é hora da salva de palmas, quando os vizinhos acodem à sacada para aplaudir os garis e o pessoal da área da saúde. Agradecem aos que se expõem para cuidar das pessoas e conter a peste.

Enquanto isso, dentro do apartamento, a voz do noticiário comenta outra sinfonia. A do panelaço num país distante, o nosso, onde consta que o Cristo, nestes dias, recolheu-se na Igreja do Senhor do Bonfim para meditar sobre nossa fortuna.