No mundo ibérico, a Casa de Misericórdia é uma instituição cujo edifício mantinha antigamente na fachada uma “roda dos enjeitados”. É chamada assim no Brasil e em Portugal. Em Espanha, torno ou rueda de los huérfanos.

A “roda” é uma espécie de janela redonda, munida de uma bandeja giratória de madeira medindo em torno de 50cm de diâmetro. No meio, há uma separação que impedia a pessoa que depositava o recém-nascido de ser reconhecida por quem o recolhia. Visto de fora, assemelha-se a um grande olho: o que vigia e censura.

Durante vários séculos, por essa espécie de embocadura desembarcavam os chamados filhos de “boa família”, nascidos de mulheres que haviam ultrapassado os limites da “decência” imposta pelos paradigmas de então. Ou de pessoas que não dispunham de meios de subsistência para criar os seus.

O menino, saído do útero materno, era acolhido através daquele instrumento bizarro num lugar de grossas paredes cheirando a mofo, entregue às chamadas Irmãs de Caridade. Fadados a carregar, mundo afora o carimbo de “pais desconhecidos”.

A “roda” era uma espécie de símbolo de passagem do clarão do dia a um mundo sombrio. Tal costume deserta nossa imaginação, mas durante gerações foi prática corrente. A Santa Casa de Lisboa, por exemplo, possui no seu arquivo mais de 87 mil sinais e contrassinais, depositados por quem tinha a pretensão de, um dia, recuperar filho ou parente ali deixado. Eram objetos para servir de prova e ficavam devidamente registrados no livro de anotações dos chamados “expostos da roda”.

A Casa de Misericórdia de Barcelona também tem seu prédio secular onde se avista uma dessas “rodas”. O edifício está fincado no bairro antigo do Raval, no Carrer Ramelleres, Rua dos Ramalhetes. Uma ruazinha onde as vendedoras de flores preparavam suas mercadorias para vendê-las na Rambla, a principal via da capital catalã. A “roda” dessa Casa permaneceu ativada por quase quatro séculos, até 1939.

Curiosamente, no lugar do antigo edifício onde estava erguida a capela funciona, atualmente, uma grande livraria, La Central del Raval, um dos lugares cult da cidade. Conta, nas suas entranhas, com cerca de 100 mil títulos.

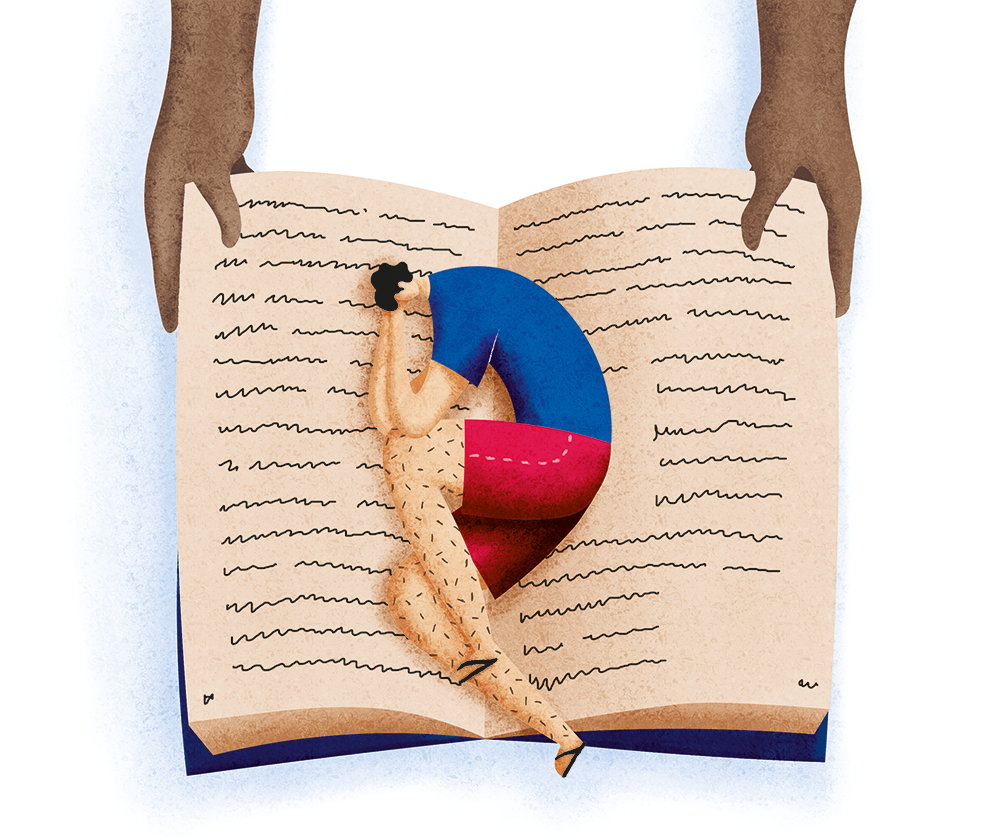

Informações como essas, associando livros à “roda” dos meninos enjeitados, acabam por provocar associações curiosas.

Por exemplo:

— Quanto uma “roda” poderia ser útil ao mundo da literatura?

É possível imaginar como ela se prestaria para a recepção de apenas “enjeitados”. Ali, seriam introduzidos sem carimbo de paternidade ou maternidade. Desembocariam, desprovidos de batismo ou de padrinhos, em mãos de críticos e leitores. Prefácios e orelhas elogiosos seriam dispensados. Restariam a tais obras duas alternativas: o sucesso da recepção pelo público leitor ou o descarte num depósito de lixo reciclável.

O rigor dessa triagem obrigaria o candidato a escritor a refletir duas vezes antes de mergulhar na “roda” a sua obra. Convertido em ser anônimo, não teria como fazer a eventual cobrança de direitos autorais. Em consequência, as edições findariam com menor custo, mais acessíveis. Sem tais regalias, a disputa entre eventuais herdeiros de poetas e prosadores defuntos cairia em desuso. Sem obstáculos, seus livros voltariam a circular livremente. Ninguém mais seria processado por editar poema em torno de algum passarinho voando sobre as ruas do Recife, nem por realizar filme com enredo sacado de romance de sucesso.

Com a “roda” do livro não haveria pudor em reconhecer simpatia por Viagem ao fim da noite, de Louis-Ferdinand Céline, pelo fato de o autor ter sido banido por convicções nazistas. Nem em considerar obra-prima A cavalaria vermelha, de Isaac Babel, vinculado ao poder soviético. O mundo letrado acabaria por ser um território despovoado de vaidades de quem imagina que a condição de escrevedor é mais importante do que a do homem que faz casas ou a do gari que recolhe nossos dejetos madrugadas adentro.

E o que aconteceria com o leitor?

Logo se livraria de certos autores incensados por amizade ou conveniências subalternas. E deixaria de dizer que leu Guimarães Rosa ou Machado de Assis ou Euclides da Cunha. Simplesmente iria referir-se aos títulos de Grande sertão: Veredas, Memórias póstumas de Brás Cubas ou Os sertões. Assim, até seria

poupado de alguma contrariedade. Caso de alguns admiradores do autor de Os sertões que o cultuavam enquanto personagem e, de repente, deram-se conta

que era melhor nunca terem sabido de sua tragédia enquanto gente. Sobretudo, após terem lido um pequeno livro intitulado O pai, escrito por Dirce de Assis Cavalcanti, filha de Dilermando de Assis, o jovem militar que matou Euclides da Cunha em legítima defesa. Romance, depoimento ou memória, em quaisquer dessas formas em que ele for taxado pela crítica, o esmero da narrativa chama a atenção pela qualidade literária, ao mesmo tempo que nos obriga a repensar o quanto é danosa nossa mania de criar e disseminar mitos na política ou nas letras.

Em passadas aulas de Português, análises sintáticas de passagens do “sertanejo é antes de tudo um forte” ou a do estouro da boiada eram tormentosas. Apesar do desconforto das construções e termos embaraçantes e dos termos complicados, a descrição da terra onde brotou o Antônio Conselheiro, dos espécimes vegetais da caatinga, da geografia das cercanias do Monte Santo eram percorridas com fascínio.

A escrita de Euclides rivalizava com a dos poemas de Augusto dos Anjos, de recitação obrigatória. Muitas vezes, as intervenções dos professores levavam-nos aos episódios da tuberculose de Augusto ou à morte de Euclides tratada como crime de lesa-pátria. E a aura criada em torno de algum autor acabava por ofuscar a própria obra.

Enfim, a “roda dos enjeitados” liquidaria, de uma vez por todas, as constantes querelas de festivais.

Em vez de questiúnculas em torno de nomes de bacanas das letras, motivos de gosto e desgosto, finalmente seriam enfrentados temas maiores, susceptíveis de iluminar nossas alegrias ou nossas desgraças.