1.

Lima.

Plaza San Martín.

No Hotel Bolívar: o pianista executa um vals peruano.

Os mesmos acordes das noitadas de hóspedes famosos na década de 50 do século morto. Entre eles, Ernest Hemingway e a atriz Ava Gardner, amante do lendário toureiro Luís Miguel Dominguín, que foi personagem do escritor norte-americano no Morte ao entardecer.

Com o poeta Hildebrando Pérez Grande nos abancamos no lugar onde costumava ficar seu amigo e colega, José María Arguedas. A conversa gira em torno do autor de Los rios profundos: o zelo à cultura do país que o leva a recompilar e traduzir narrativas da tradição quíchua, a despedida anunciada no livro póstumo, El zorro de arriba y el zorro de abajo. E o tiro, num fim de tarde da sexta 28 de novembro de 1969, ainda a ecoar no gabinete da Universidad San Marcos.

Lembro dessa conversa quando constato que A raposa de cima e a raposa de baixo levou quase meio século para ser publicado no Brasil (Editora UFMG, 2017). Apesar de ser uma das chaves para a compreensão do mundo andino e da América Latina, onde indígenas e africanos foram reduzidos à escravidão para a exploração de campos e minas, através de “procedimentos idílicos” da acumulação primitiva que sinaliza a era capitalista na sua aurora, no irônico dizer de Marx.

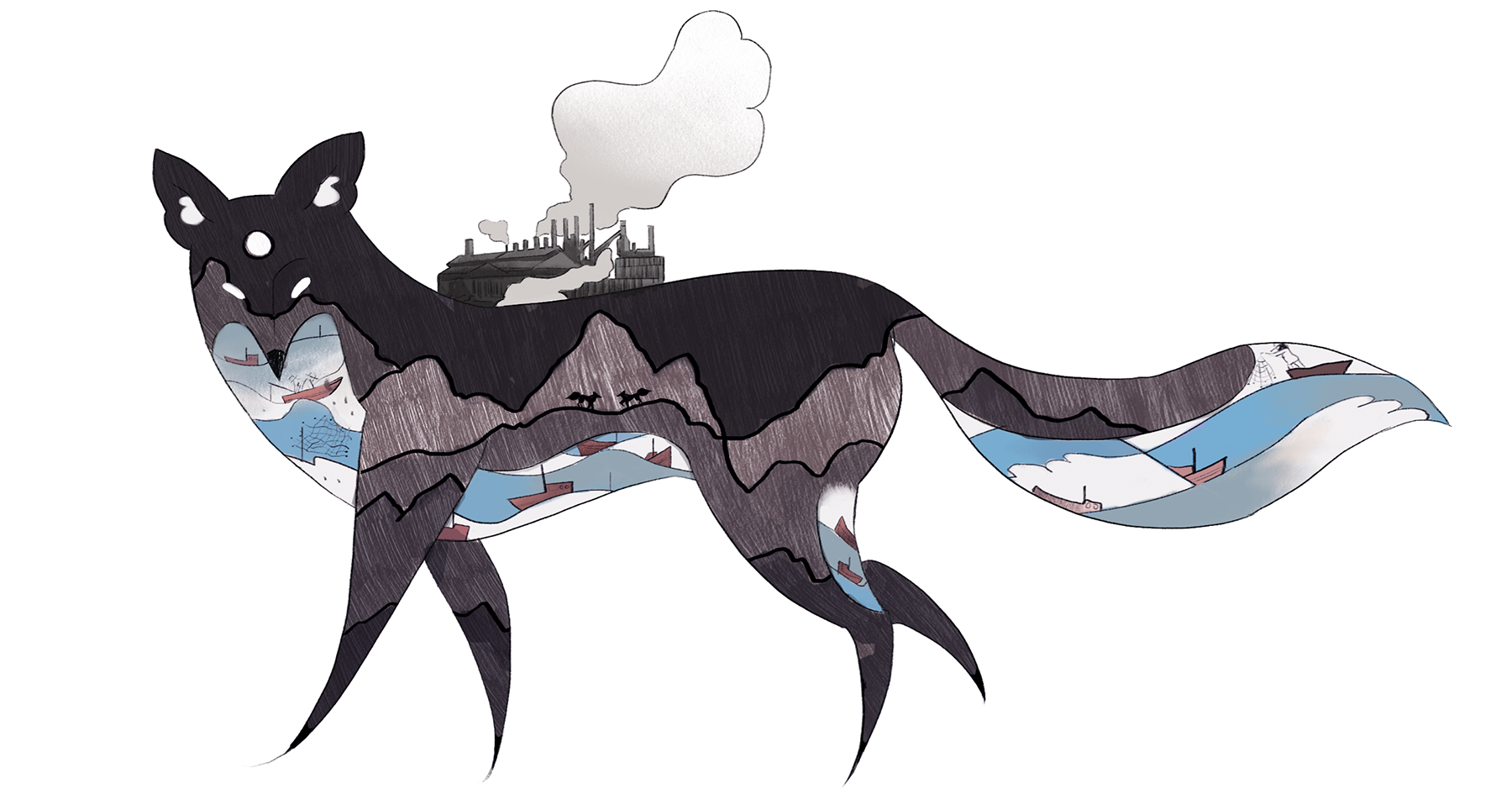

A arena do romance é a baía de Chimbote, costa central-norte do Peru. Área de atividade pesqueira, é tomada de assalto por uma usina siderúrgica. Para lá aterrissam indígenas da Serra em busca de trabalho, amontoando-se em barriadas de papelão e lata, sucedâneos de nossas favelas. O que ali ocorre é repetição de um mesmo jogo obsceno.

Os zorros do livro não são simples “raposas”, mas personagens da mitologia quíchua, cujas lendas foram compiladas, traduzidas e publicadas por Arguedas no livro Dioses y hombres de Huarochirí (1966).

Os dois “zorros” do título, entidades míticas, representam as duas regiões em que a Terra é dividida: a Serra e o Litoral. Eles costumam reunir-se numa montanha como conselheiros do filho do deus Pariacaca, o criador da Terra e das Águas. O crítico Antonio Cornejo Polar observa que os “zorros” exercem com contentamento a tarefa secular de se comunicarem com os povos de arriba e de abaixo, “seguros de coincidirem com a ordem primordial do mundo”.

El zorro de arriba y el zorro de abajo mescla narrativas, observações pessoais, cartas. Seus personagens falam como falam: pescadores, mulheres de bordel, índios, marginais. Entre as anotações pessoais, algumas pungentes em torno da amizade do autor com um certo “Embaixador tão majestoso”: Guimarães Rosa. Sobre um encontro deles no México, Arguedas conta que nunca alguém lhe tratara tão de igual para igual, tão intimamente, como o autor de Grande sertão. Guimarães Rosa havia baixado ao coajo de seu povo, escreve. Coalho, substrato origem da criação, o que fermenta e transforma. E contrapõe a visão de Guimarães Rosa à de Julio Cortázar.

Cortázar havia criticado os autores que denominava de “telúricos”. Em carta ao cubano Roberto Fernández Retamar, afirma que o viver fora do país de origem permite ao escritor melhor perceber suas raízes. Depois, na revista Life, observa que todos são provincianos, embora existisse diferenças entre o provincianismo de um José Lezama Lima e escritores de veia folclórica, para os quais “a música deste mundo começa e termina com as cinco notas de uma quena”, em alusão à flauta dos Andes. Arguedas contrapõe-se ao escritor argentino e – no ano de sua morte – escreve artigo no jornal peruano El Comercio: Un inevitable comentario a unas ideas de Julio Cortázar. À guisa de testamento, no El zorro de arriba y el zorro de abajo refere-se ao autor de Rayuela com ironia: o que “navega em flamígera fama, como se estivesse sobre um grande centauro rosado a lançar-me uns dardos brilhosos”.

(Enquanto a conversa prossegue no lugar em que sentava Arguedas no Hotel Bolívar, a música do piano diz-nos da gloria del ensueño que evoca la memoria, do vals de Chabuca Grande).

2.

Chaclacayo.

Uma casa e roseiras no jardim.

É o lugar de Arturo Corcuera. O poeta faz falar suas sombras. Com o delírio que precede a criação de toda obra instigante, povoa uma Arca de Noé com figuras da fundação de um mundo distante do monte Ararat, mas próximo de nosso desassossego.

No embate dos mundos contraditórios que conformam seu país, o movimento dialético de destruição e criação engendra monstros. E faz desabrochar coisas nunca observadas na literatura das Américas. De uma síntese dolorosa brotam obras como o Trilce, de Cesar Vallejo ou, de Arturo Corcuera, o Noé delirante. Se outros trabalhos de Corcuera haviam afirmado a dimensão de uma poética rara (a exemplo de Puerto de la memoria), a Arca de Noé recorre a um universo mítico para a construção de uma poética que nos lembra, sob certos aspectos, a oficina dos ensaios de Montaigne. A do texto nunca acabado, burilado à guisa de testamento, cujo intento é dizer mais e com mais perfeição de cada bicho ou coisa, ou de todo o incriado.

O poeta Arturo Corcuera não se limita a lutar com palavras. Nele, sopra um verbo encarnado, um apego a chão, estrela, gente, bicho: o viver na sua alegria e maltrato. Alimenta-se tanto da paixão quanto da ironia, valendo-se dos elementos mais comuns de nossas vidas. De sua poesia poderíamos dizer o que escreveu sobre a grama: Gracias, hierba,/ Naces para mitigar/ Las durezas del camino.

***

(No vídeo, o pequeno barco aderna nas águas do porto de Salaverry, Mar de Trujillo. Na praia, um grupo entoa uma cantiga e o observa ao longe. Um rapaz desce da embarcação. Água na cintura, sustém um pequeno cofre e o entorna devagar, espargindo seu conteúdo devagarinho sobre as águas: cinzas do poeta Arturo Corcuera.)

A cena é do 28 de agosto de 2017.

Ela nos leva a navegar num poema de Corcuera escolhido para a antologia bilíngue da poesia peruana El río hablador / O rio que fala:

O FATAL

Por este áspero atalho

– oh! negro poço – aonde iremos,

de que estrela viemos?

A Arca que nos trouxe

deixou cair seus remos,

ainda nem chegamos, já fugimos.