A ópera reúne todas as artes num único espetáculo e num único lugar.

Sua caminhada começa em 1607, data da encenação do Orfeu, obra fundadora do compositor Claudio Monteverdi. Até a renovação recente empreendida por pensadores como Gerard Mortier, de cuja visão é exemplo a montagem de Tristão e Isolda. Com direção de Peter Sellars e cenários de Bill Viola, o artista da videoarte que levou seis meses para dar ao espectador a sensação de “contemplar” a música. Num dos atos, durante cerca de 10 minutos, ao som da peça de Wagner, um grande écran de 11m x 6m mostra o inusitado. A imagem é a de um homem deitado. Súbito, surgem gotas d’água que vão se transformando numa espécie de cachoeira ascendente. O personagem é transportado lentamente por ela até desaparecer no alto da tela. A cachoeira acalma-se aos poucos. Resta um espaço vazio. Vazio e escuro, carregado de todas as metáforas. É a música, tratada de outra maneira, permitindo uma amplificação sensorial da escuta. Música e imagem fundem-se, distorcem o foco do espectador, que antes era voltado para maestros e prima-donas.

A performance do Tristão e Isolda, na montagem de Peter Sellars, tem algo que sugere a correspondência entre Charles Baudelaire e Richard Wagner. Em carta datada de 17.2.1860, o poeta escreve ao compositor para comentar que a música da ópera utilizava elementos que o faziam lembrar a pintura. Se o vermelho representa a paixão, ele o via chegando “gradualmente, por todas as transições, de vermelho e do róseo à incandescência da fornalha”. A fornalha, outro dos quatro elementos que ressurgem na tela do Tristão, numa espécie de releitura do autor de Flores do mal. Com o recurso e técnicas de vanguarda, o espetáculo culmina por "materializar" a sensação descrita por um dos poetas mais atentos à emergência da modernidade.

A transformação conduzida por Gerard Mortier subverte a tradição operística, sobretudo a francesa, adepta de espetáculos montados em torno do exotismo colonial ou temas de entretenimento. Quando dirige a Ópera de Paris, não são poucas as querelas que ele enfrenta para impor sua nova visão à arte do dramma per musica. A recusa a apresentar peças adornadas com fundos de palácios, à moda de Franco Zefirelli, ou de retirar o protagonismo às grandes vedetes, custam-lhe críticas acerbas. Ao contrário de alguns de seus colegas, que buscam contentar plateias “exigentes”, Gerard Mortier permaneceu firme à ideia de que a arte deve ser um motor do humanismo.

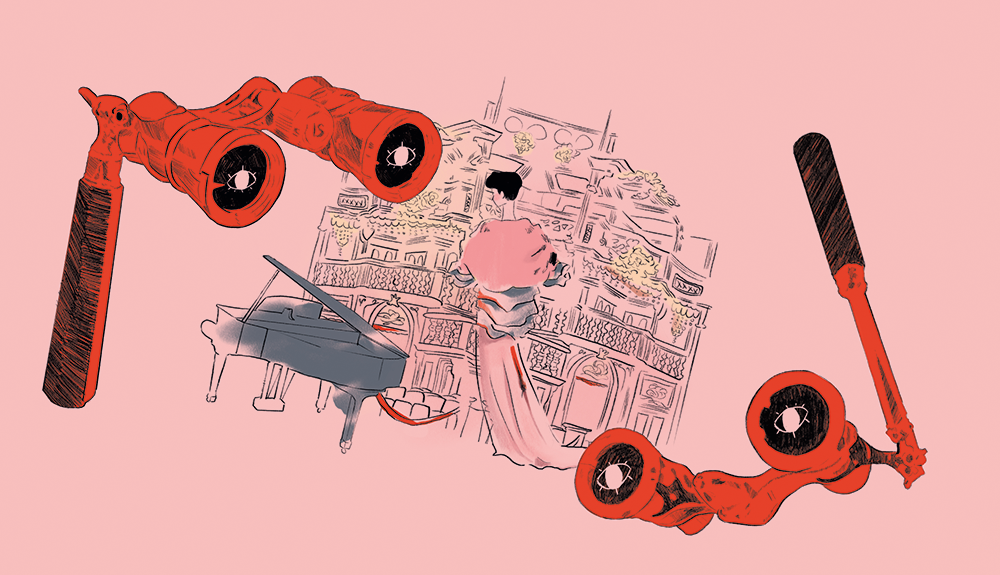

Belga, educado pelos jesuítas, filho de padeiro, ele escancara as portas da arte mais elitista do mundo europeu. Sem pedir licença, faz penetrar no Palácio Garnier, o suntuoso edifício que abriga a ópera da capital francesa, os efeitos óticos e sonoros possibilitados pela mais avançada tecnologia. Construído por iniciativa de Napoleão III, durante a transformação urbana de Paris empreendida por Haussmann no século XIX, o palácio foi levantado com o máximo requinte. Imaginado para contemplar o desfile de seus frequentadores, os arquitetos reservaram apenas 1/8 da área para palco e plateia. Nas suas imensas salas, os espectadores dão-se em “espetáculo” antes de se aboletarem nos camarotes. A plateia é mais importante do que o palco. A Ópera afaga a tradição de templo da burguesia triunfante encarnada pelo barão de Nucingen, o personagem criado por Balzac na Comédia humana.

Mas o Palácio Garnier, cenário do livro O fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, popularizado pelo cinema, não será mais o mesmo após a passagem de Gerard Mortier. Tampouco os outros lugares de espetáculo que dirigiu: o Théâtre Royal de la Monnaie, os festivais de Salzburgo e Ruhrtriennale, a Ópera de Paris. E no Teatro Real de Madrid, onde encerrou sua carreira, fragilizado pelo câncer, continuou a levar à cena um teatro político, na linhagem do fundador Monteverdi.

Ao falecer, em 2014, deixou um livro à medida de sua índole polêmica: Dramaturgie d’une passion. Editado em 2009 pela Christian Bourgois Éditeur, inédito em português, Gerard Mortier expõe suas ideias sobre as “dramaturgias” do ofício: o papel da orquestra e dos cantores, os labirintos da construção das peças e das programações, a poética dos cenários. O livro traz também um texto de Victoria Newhouse (especialista em história da arquitetura e autora de Site and sound: the architecture and acoustics of new opera houses and concert halls) sobre as inovações trazidas pelas novas salas de ópera, tais como a Walt Disney Concert Hall, de Los Angeles, a de Oslo ou a Guangzhou, da China.

Sobre a arquitetura dos lugares e suas relações com o espetáculo, é interessante a leitura sociológica de Gerard Mortier, como o paralelo que faz entre os edifícios da Ópera de Paris e o de Bayreuth, idealizado por Wagner. No primeiro, a disposição dos lugares obedecendo à hierarquia social, camarotes oficiais quase sempre vazios, cenários pomposos. No segundo, espectadores sentados em semicírculo, tratados em igualdade e até submetidos ao desconforto de poltronas de madeira. Para Gerard Mortier, o palco é retrato do mundo para o qual o homem deve se voltar.

É do trabalho de pessoas como ele que, nos últimos anos, os espetáculos de ópera têm buscado explorar espaços alternativos, ganhar construções cuja ousadia arquitetônica e uma tecnologia susceptíveis de imprimir uma outra dimensão à acústica e às montagens cada vez mais instigantes.

Em suas reflexões, o autor de Dramaturgia da paixão assume a linha da tradição do teatro grego. Espaço alternativo, conectando o espetáculo às coisas que acontecem fora das salas, onde a arte da imitação suscita descobertas.

E, se boa parte de nosso aprendizado é feito pela mímese, é possível concluir, com Gerard Mortier, o dramaturgo da paixão, que toda comunicação entre os homens leva necessariamente ao teatro.

(Num dia de visita ao Teatro São Carlos, de Lisboa, a convite do professor e amigo Luis Carvalho, ouço alguém sussurrar num dos camarins o nome de Gerard Mortier. O mesmo lugar em que Maria Callas aqueceu sua voz para metamorfosear-se na Violetta Valéry da Traviata).