Não falo do homem abominável que, no século passado, exterminou cerca de cinco milhões de judeus, além de ciganos, homossexuais e outras populações. Falo de outro Adolfo – Bioy Casares, o escritor argentino, falecido em 1999 aos 84 anos, que, como poucos, desmascarou a lógica sem lógica do real.

Leio-o desde muito cedo. Comprava seus livros, ainda nas edições de bolso da Emecé, na Livraria Espanhola, da Rua Senador Dantas, no centro do Rio de Janeiro. Deixava quase toda a minha mesada ali – e ainda algumas dívidas. Saía abraçado a seus livros, certo de que não eram só livros, mas portas para o desconhecido. Eram chaves.

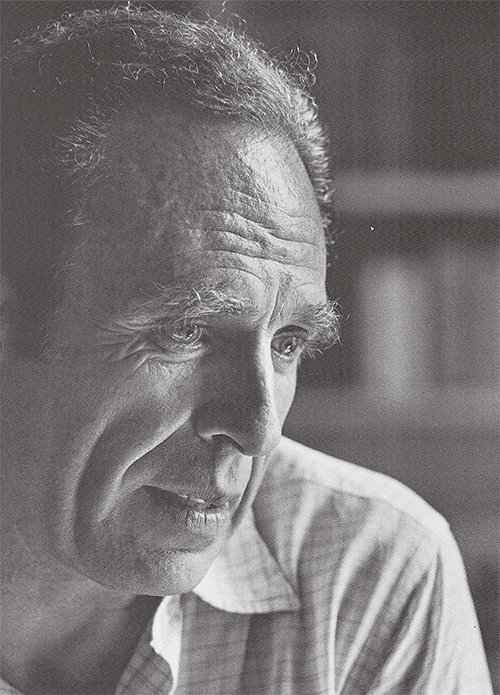

Dois anos antes de sua morte, como repórter literário, eu o visitei em seu apartamento em Buenos Aires. O nome da rua me escapa – recordo que não era muito longe do Sanatório de Caseros. Lembro-me do prédio, mas não de seu número. Adolfo me recebeu com simpatia. Conversamos por duas horas. Já no fim da entrevista, ele me revelou um hábito secreto, que conservava apesar da saúde frágil.

Quando tinha um conto pronto, ou quase pronto, ele convidava uma amiga – uma mulher, nunca um homem – para almoçar no El Osmeño, um restaurante vizinho. Raramente conversavam sobre literatura, mas, depois do café, em um ritual quase sagrado, Adolfo lia para a amiga, em voz alta embora trêmula, o conto em que trabalhava.

Dependendo da reação da amiga, Adolfo continuava a escrever o conto ou, sem nenhuma culpa ou dúvida, o destruía. “Os homens leem contos. As mulheres sentem contos”, justificou. Garantiu-me que, naquele mesmo dia, logo depois de nossa conversa, se aprontaria para almoçar em El Osmeño com uma amiga de longa data. Uma médica ginecologista que tinha, também, grande habilidade para examinar o interior dos homens.

Terminada a entrevista, envergonhado, caminhei em direção ao El Osmeño e me postei do outro lado da calçada. Vigiava. Por mais de uma hora, esperei que Adolfo chegasse. Como ele não chegou, e numa ousadia, resolvi ir além. Ainda na esperança de testemunhar o encontro entre o escritor e a ginecologista, entrei no restaurante.

A casa estava agitada. Consegui uma mesa de canto e pedi um vinho. Só depois do primeiro gole, percebi que, duas ou três mesas à frente da minha, também solitária, uma senhora baixa, diante de um garçom aflito, lia o cardápio.

Por certo não era a amiga de Adolfo, que ele me descrevera como uma mulher esguia e bela. Ainda assim, um impulso me guiou. Tomei coragem, fui até ela e lhe disse: “Também vim almoçar sozinho. Isso me entristece. Posso convidá-la para me fazer companhia”?

Eu tinha 40 anos. Era evidente que não a cortejava. Ainda assim, a velha hesitou. Com a perícia dos policiais, observou-me em silêncio. Depois perguntou: “Se me permite, o que o senhor faz na vida?” Tive medo de dizer que era jornalista. Poderia se sentir investigada, ou vigiada. Sem pensar, imitei Adolfo e respondi: “Sou escritor. Ou tento ser escritor”.

De fato, anos antes, publicara minha biografia de Vinicius de Moraes. Talvez a velha conhecesse o poeta, que era muito popular na Argentina. Ela me disse que não conhecia. Parecia tensa. Achei que devia me desculpar: “Perdoe-me, a solidão me deixa inconveniente”. Talvez para me consolar, ela disse: “Não se incomode com isso. Pegue seu vinho e divida a mesa comigo”.

Começamos a comer – um assado com batatas que a velha escolheu e que eu, mesmo sendo vegetariano e com repugnância, acolhi. Alguma coisa começava a se estragar. Ela se disse impressionada de encontrar um escritor brasileiro na hora do almoço. E, mais ainda, um homem que a valorizava, apesar de seus 84 anos. Eu tinha 48.

Perguntei se conhecia Adolfo Bioy Casares. “Já ouvi falar”, disse-me, indiferente. “Prefiro ler romances de amor.” Eu levava comigo um exemplar de A trama celeste, que Adolfo, numa gentileza, autografara. Sem pensar, tirei o livro da sacola e perguntei se gostaria de ouvir uma das histórias. Mais por educação do que por interesse, ela disse que sim.

Ao acaso, comecei a ler O ídolo, o terceiro relato do livro. Lia pausadamente, em ritmo de valsa, como convinha àquela mulher de cabelos brancos. Não cheguei a terminar o primeiro parágrafo. A velha cochilava.

Já no primeiro parágrafo, o narrador de Adolfo reflete a respeito de sua relação com a literatura. Escreve: “Minha tarefa, mais pessoal, só consiste em relatar uma história; mas essa história é para mim e, quem sabe, para algum de meus leitores, da maior importância”. Referia-se a um leitor solitário, ou talvez dois ou três. Mas esse leitor não era a velha, que agora roncava.

Eu devia acordá-la? Vivia uma situação insensata, que não me dizia respeito. O que eu pretendia quando a convidei para almoçar comigo? O desejo de imitar Adolfo, e assim me parecer um pouco com ele, era repulsivo e, mais que isso, ridículo. Uma estupidez, como tantas que às vezes faço. Agora estava ali, diante de uma velha que dormia.

Fosse Adolfo, talvez tivesse rasgado os originais de O ídolo. O que seria um grande desperdício. Mas e eu? Folheando A trama celeste só para passar o tempo, na esperança de um súbito despertar, esbarrei com uma frase não de Adolfo, mas de Juan Carlos Onetti, que anotei, não sei por que, na folha de rosto.

Diz Onetti: “Os fatos são sempre vazios, são recipientes que tomarão a forma do sentimento que os enche”. Também a literatura é vazia, eu pensei. A rigor, não passa de um aglomerado de palavras. Como os fatos, ela toma a forma de quem os lê. Ou de quem se recusa a ler.

Para a velha, o conto de Adolfo nada significava. Em vez de enchê-la, a esvaziava, a um ponto em que dormiu. Chamei o garçom e pedi ajuda. Perguntei se a conhecia. “Madame Aub?” respondeu. “Vem sempre almoçar sozinha. Demora para escolher seu prato. Quase sempre escolhe o mesmo prato, esse assado com batatas.”

Estranhou porque a velha tinha o hábito de tomar seu vinho. Muitas vezes, uma garrafa inteira. “E não dorme, ao contrário, sai sempre alegre.” Tentou acordá-la, não conseguiu. Um senhor que estava na mesa ao lado pediu licença. Era médico. Depois de examiná-la de perto, comentou: “Parece que está morta”.

Nunca mais consegui reler A trama celeste.