Não tive a mesma sorte de Alberto Manguel que, nos anos 1960, ainda adolescente, serviu como leitor de Jorge Luis Borges (1899–1986) que, a essa altura, já estava quase cego. Suas memórias dessa aventura se conservam em Com Borges, pequeno livro que publicou em 2004.

Nos mesmos anos 1960, nas aulas dos jesuítas em Botafogo, no Rio de Janeiro, eu lia, desanimado, os Evangelhos. Nada me diziam. Durante a missa, a voz do padre duplicava esse vazio. Em casa, porém, já era a Kafka que eu me agarrava. Sua escrita era um abraço de que eu não podia mais me soltar.

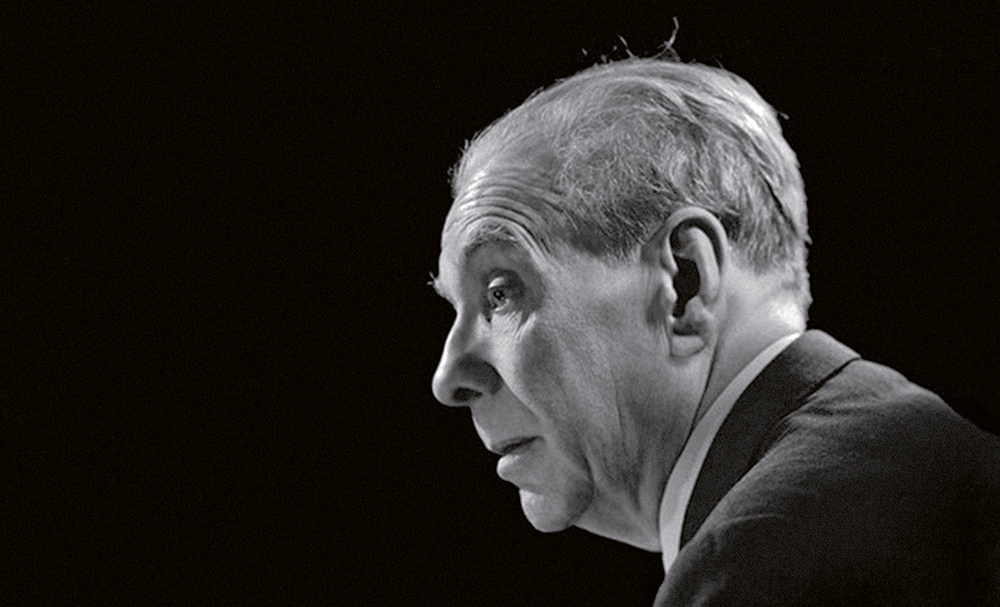

Agora, 35 anos depois da morte de Jorge Luis Borges, em Genebra, eu o encontro. Não na Suíça, mas no Brasil. Não é um sonho, embora guarde a forma de um sonho. Não é real, embora me faça estremecer. Não sei o que é. É ficção — seja lá o que isso significa. O fato é que Borges está, agora mesmo, diante de mim. Não me importa que os mais céticos pensem que enlouqueci.

Descubro que, ao contrário do que asseguram seus biógrafos, Borges não morreu em 1986, mas está bem vivo. Também não está cego, embora sofra com um estranho problema na vista: enxerga tudo triplicado. Por isso, e não pela cegueira — pelo excesso de imagens, e não pela ausência de imagens — ele já não consegue escrever. E, também, já não consegue ler.

As palavras tremulam enfileiradas em três linhas, repetem-se três vezes. O número 3, e não o Aleph, que Borges considerava o centro do universo, se torna, agora, uma metáfora do infinito. Ninguém suporta ver uma letra triplicada. O exagero, em vez de ampliar, restringe. Ele nos impede de ver.

Borges vem ao Rio de Janeiro na esperança absurda de que eu o ajude. Um certo El Magro, astrólogo de Buenos Aires, indicou meu nome. Depois de consultar mapas celestes, ele concluiu que existe no Brasil um homem que, mesmo não sendo um especialista, ou justamente porque não é um especialista, poderia curar Borges de sua doença. Este homem sou eu, o escritor me assegura.

Os números — como também a Borges — sempre me impressionaram. Eles me cegam. Meu pai achava que eu devia me tornar um matemático. Um projeto desastroso de que, felizmente, abdiquei. Os números me impressionam porque me assustam — e um matemático não pode ter medo de números.

Lembro de um trecho, que abre o capítulo 13 do Apocalipse de João, que sempre me apavorou: “Então vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças nomes que eram blasfêmias”. Desde que o li pela primeira vez, ainda nos bancos dos jesuítas, passei a temer os números. Tantos números, mais ameaçadores que o inferno. O próprio inferno.

Fugi da matemática, mas, muitos anos depois, tenho que me defrontar com Borges. A matemática me parecia mais fácil. Eu não conseguia resolver os problemas propostos pelos professores, mas sabia que eles tinham uma solução. Mas e agora? E Borges? O que fazer com a ausência de uma solução?

Explica-me ele que decidiu me procurar não pelo que conheço, mas pelo que desconheço. Busca não meu saber, mas minha ignorância. El Magro lhe disse: “Ele não tem nada a lhe dizer, e por isso lhe dará tudo”. Pensaria no Aleph? Enquanto o ouço, tremo.

É uma honra receber Borges em minha casa, mas nada tenho para lhe dizer, ou para lhe dar. A ignorância não se oferece; ao contrário, ela se furta. “Parece haver um engano”, eu argumento. Ele insiste: “Não há engano, embora seja absurdo. Eu mesmo hesitei antes de vir. Todos me diziam que essa é uma história sem nexo, mas tenho confiança em El Magro, então vim”.

Ofereço-lhe um café, que ele aceita com preguiça. Talvez nojo. Talvez esteja prestes a fugir. Entende, enfim, o erro que cometeu. Mas se contém. Veio acompanhado de um jovem, de terno negro e gravata borboleta, que se apresenta como seu mordomo. O rapaz é pálido e parece estar com sono. As pálpebras moles. A testa transparente. Contém os bocejos com caretas pegajosas. “É o filho de El Magro, que se ofereceu para me acompanhar”.

Ainda certo de que deliro, insisto que preciso saber o que quer. “Quero que me cure, mesmo sabendo que isso está completamente fora de sua alçada”. Sugiro outros caminhos, falo de médicos, de parapsicólogos, mas nada funciona. “Não é possível que não exista uma cura para o que tenho”, Borges resmunga. “Já que nada funciona, resolvi tentar o impossível”. O impossível sou eu.

Vinda de um passado turvo, chega a voz de minha mãe. Quando eu a irritava, ela dizia: “Esse menino é impossível”. Na época eu não podia entender, mas aquilo era um segundo batismo. Ela me dava um segundo nome. O verdadeiro.

Borges veio ao Rio para me confrontar com o homem inútil que sou. O país se desmancha e nada faço. Ao fundo da sala, ecoa a voz lodosa de William Bonner na TV. Um simples eco, de uma realidade que ninguém mais controla. A presença de Borges só confirma isso.

Para ganhar tempo, para mais nada, eu lhe pergunto se pode autografar um de seus livros. Escolho um exemplar de O livro de areia. Os grânulos da areia combinam com o estado de desagregação em que me encontro. Em que nos encontramos. Um país, um deserto.

Passo-lhe meu velho exemplar da Emecé, com as bordas tortas. Ele o abre e assina. “Ao José, emissário de El Magro, com a esperança de Jorge Luis Borges”.

Mais do que com a denominação de emissário, assombro-me com a palavra esperança. Logo eu? Há em seu autógrafo, porém, algo ainda mais espantoso: a letra de Borges é firme, limpa, reta. Não é a letra de uma vista doente.

Devolvo-lhe o livro e pergunto: “O que o senhor vê”? Com uma voz fanhosa, assombrado, Borges responde: “Nada está triplicado. Vejo uma linha só”.

Não precisou de mim, fez tudo sozinho. Se há um mágico, ele é o mágico. Ocorre-me, então, um trecho de A infância do mago, de Hermann Hesse: “Talvez eu apenas achasse que o seguia, quando na verdade fazia tudo antes dele ou ao mesmo tempo que ele”. Em meu velho exemplar de adolescente, marquei essa frase em vermelho. Eu a reli muitas vezes. Pensava em meu pai.

Agora — vejam a insensatez — Borges, o grande Borges, me imita. Não imita: se antecipa a qualquer coisa que eu possa fazer. E, a rigor, eu nada posso fazer. Nada posso fazer, mas já fiz. Apressado, ele se despede. Nem me aperta a mão. Talvez a esperança não seja um sinônimo do absurdo.