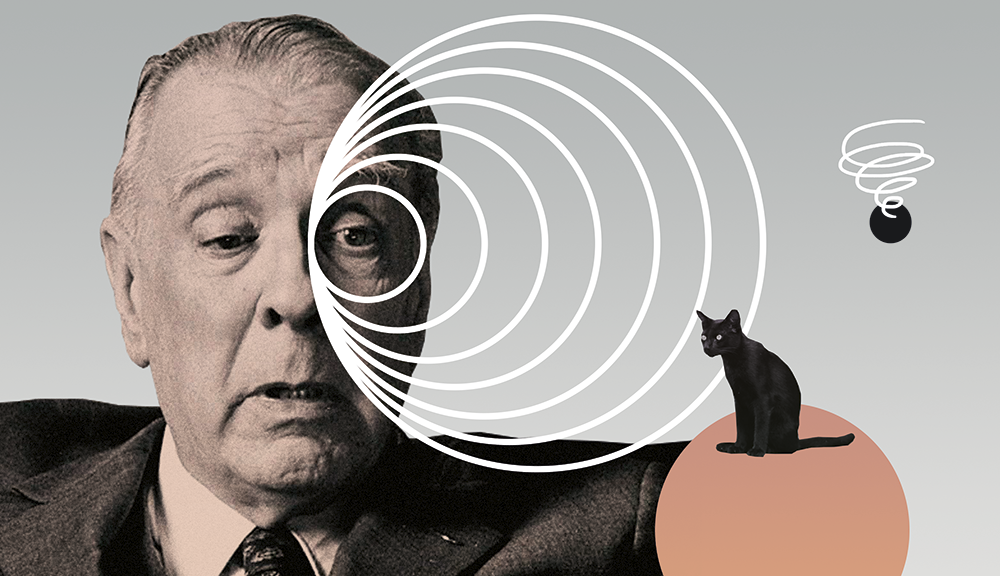

Em meio às trevas deste ano de 2020, leio Sete noites, livro que Jorge Luis Borges publicou em 1980. Nele, estanco em um relato, A cegueira. Desde menino, Borges tinha graves problemas de visão. “Esse lento crepúsculo começou quando comecei a enxergar”, ele rememora. Paradoxo: as trevas surgiram no mesmo momento em que nasceu a luz. A cegueira plena, que o impediu de ler e de escrever, só chegou no ano de 1955 – quando já tinha 56 anos. Mas, nos diz Borges, nem mesmo a cegueira completa é completa.

A cegueira nos assombra — assim como nos aterrorizam as trevas que hoje nos cercam. Mas, me ajuda Borges, ao contrário do que costumamos pensar, a escuridão nunca é absoluta. A cegueira “não é essa cegueira perfeita em que as pessoas pensam”, ele nos adverte. Mesmo na mais profunda escuridão, rasgam-se brechas, surgem contrastes, derramam-se tênues fios de luz. E essa luz que borda as trevas, embora salvadora, é assustadora também.

À cegueira atribuímos, em geral, a escuridão total. Ela seria uma porta fechada, da qual nem mesmo uma esperança, ou um consolo, podemos tirar. Uma porta cheia de aldrabas, de trancas, de trincos, um obstáculo inviolável. Não, diz Borges, as coisas não se passam assim. “O cego vive em um mundo bastante incômodo, um mundo indefinido, do qual emerge alguma cor”. A cegueira não se define pela escuridão, mas pela indefinição.

Borges me ajuda a entender as trevas que hoje nos cercam. Continuo a segui-lo. No mesmo ano em que a cegueira se agravou, ele foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional. Sucedeu no posto ao historiador franco-argentino Paul Groussac — ele, também, cego. Enigmática coincidência: para governar um mundo feito de livros e de letras, dois cegos. A Biblioteca Nacional de Buenos Aires tinha, naquela altura, um milhão de exemplares.

No Poema dos dons, pensando no ano de 1955, ele lembra: “Deu-me a um só tempo os livros e a noite”. Estranho que tivessem chegado juntos. Contudo, as coincidências não ficam por aí. Antes de Borges e de Groussac, houve uma terceira vez. No início do século XIX, o poeta romântico José Mármol já tinha ocupado a mesma cadeira de diretor. Autor do primeiro romance argentino, Amalia, de 1855, Mármol também era cego. Três cegos cercados por um milhão de livros.

Com a cegueira plena, Borges decide que não irá se submeter à escuridão. A partir das brechas de luz que ainda lhe restam, ele decide criar um novo mundo. Primeiro, define que a visão nos dá acesso apenas ao mundo das aparências. Sob essas aparências, falsas, há um segundo mundo que só um cego pode ver. Resume: “Já que perdi o querido mundo das aparências, devo criar outra coisa, devo criar o futuro, o sucessor do mundo visível que, de fato, perdi”.

A vedação do presente o leva de volta ao mundo de seus antepassados. Abre-lhe a porta da História. Para começar, Borges resolve estudar o idioma de seus ancestrais: o anglo-saxão. Substitui o mundo visível pelo mundo auditivo. Perdidos no remoto século V, os anglo-saxões — que habitaram a atual Grã-Bretanha entre o fim da Antiguidade e o início da Idade Média — foram um povo formado por tribos germânicas. O tapete da História se desenrola, com força, para trás, arrastando Borges em sua cadeira de diretor.

A História — o conhecimento da História — se abre, assim, como uma brecha que fende a escuridão. Por que, hoje, não fazemos o mesmo? Por que não iluminar nossas trevas com as luzes do passado? Isso pode nos ajudar a respirar e, também, abrir um caminho para a frente. “Criar o futuro”, como Borges sugere. Em 1955, o escritor adota a cegueira como um estilo de vida. “Se estou cego”, talvez tenha pensado, “devo fazer da cegueira uma maneira de viver”. Se nos sentimos atordoados e sem luz, por que não o imitamos? Por que não partir disso — do horror que temos — para construir um caminho?

Borges passou a ditar seus poemas. Trinta poemas por ano, conforme decidiu. Lembrou-se que até mesmo Homero — cuja existência histórica é contestada — foi cego. Tudo veio da cegueira. Inclusive nós, que viemos do útero escuro de nossas mães. Homero era cego, lembra Borges, e talvez por isso os gregos achavam que a poesia era, antes de tudo, música. Sim: temos outros sentidos, temos outros caminhos, não estamos condenados. Lembra Borges que também Paul Verlaine, ao pensar na poesia, dizia: “A música antes de tudo”. Mesmo com a cegueira, nem tudo está perdido.

Recorda ainda Borges de John Milton, o poeta do século XVII, autor do Paraíso perdido, que definia sua cegueira como “voluntária”. Uma escolha — um caminho. A cegueira completa chegou para Milton aos 52 anos. Em um poema, ele descreve seu universo: “Neste mundo escuro e vasto”. A escuridão não exclui a vastidão; ao contrário, a amplia. É inacreditável, mas a escuridão abre portas. Não, não estou dizendo que devamos sair por aí furando os olhos. Já temos os olhos perfurados. O que vemos é sempre parcial. O obscuro faz parte de nossas vidas. A cegueira faz parte de nossa visão.

Como não podia escrever, Milton também ditava seus poemas. A qualquer um — ao primeiro que se oferecesse para anotá-los. Não dava grande importância à cegueira. Sua figura leva Borges a pensar no filósofo pré-socrático Demócrito de Abdera — o primeiro a cogitar na existência de um universo infinito. Lembra Borges que Demócrito arrancou os olhos voluntariamente, em um jardim, “para que o espetáculo da realidade exterior não o distraísse”. Amparando-se na experiência do filósofo grego, ele se pergunta: “Quem pode conhecer-se mais que um cego”? Sim, o universo é infinito, nossas possibilidades também são infinitas, mas precisamos de um pouco de cegueira para ver isso.

Hoje, quando as trevas nos oprimem, esse pequeno ensaio de Borges se oferece como um fio de luz. Um farol muito fraco, que quase todos desprezamos, mas do qual podemos arrancar novos destinos. “O homem deve pensar que tudo o que ocorre é um instrumento. Todas as coisas lhe foram dadas para um fim”. Resta ter a coragem de usar o que temos. Afirma Borges: "Essas coisas nos foram dadas para que as transmutemos. É hora, mais uma vez, de fazer isso.