Quando o mundo se torna agressivo e turvo, nada melhor do que voltar às coisas simples. Por isso, com uma discreta esperança, e para me consolar, retorno, mais uma vez, às crônicas de Rubem Braga. No ano de 1961, em uma crônica chamada Os pobres homens ricos, Braga, observando a paisagem de seu tempo, nos diz: “Homens públicos sem sentimento público, homens ricos que são, no fundo, pobres-diabos”. Cinquenta e oito anos depois, as palavras do cronista soam, talvez mais do que nunca, verdadeiras. Estamos cercados de uma riqueza – luxo, pompa, ostentação – que não serve para nada.

A crônica – pensava Rubem Braga – não deve se limitar à superfície do real, mas escavar seus fundamentos. Ela não trabalha só com o lirismo e a beleza, mas também com a feiura e com o horror. Crônicas destampam o avesso do mundo. É nesses momentos, quando seus textos se tornam mais agudos, que Braga se reafirma como um grande escritor. O mundo não é só lírico – ele é também rude, cruel e cheio de tensão. Ao cronista, essa desarmonia não pode escapar.

Lamenta Braga que o apetite pelo social seja cada vez mais raro entre nossos homens ricos – nossos pobres homens ricos. Que entre eles, cada vez mais, “a ideia do social seja tomada no sentido de mundano”. Suas melhores crônicas apontam, com vigor, para esse desencontro. Homens de egos inchados e peitos estufados, eles simplesmente anulam, ignoram, matam, tudo o que é simples e alheio. Desde O conde e o passarinho, célebre crônica do ano de 1935, Braga está atento a essa dissonância.

Nela, o cronista conta o encontro inesperado, em um parque paulistano, entre um conde e um pássaro. A crônica foi tirada de uma pequena notícia lida no Diário de S. Paulo. Avisa logo: “Devo confessar preliminarmente que, entre um conde e um passarinho, prefiro um passarinho. Torço pelo passarinho”. No meio do parque, o pássaro sobrevoa o conde e, em um balé, com seu bico delicado, arranca a medalha que ele leva no peito. Isso é tudo. Não há tragédia, nem sangue. Contudo, nesse pequeno gesto, o equilíbrio do mundo burguês vacila. Gracioso e despretensioso, o passarinho desestabiliza a realidade. A dissonância se instala.

Diz Braga: “Eu queria ser um passarinho. Não, um passarinho, não. Uma ave maior, mais triste. Eu quisera ser um urubu”. Sujo, fedorento, escavando em meio ao lixo, o urubu se torna o ideal do cronista. Na miséria do urubu se guarda uma grandeza – a grandeza da luta. Enquanto o conde passeia com solenidade e pompa, o urubu sobrevive como pode. No mundo contemporâneo, porém, os pobres foram igualados aos “vagabundos”. Muitos pensam até que eles devem ser eliminados, devem morrer, porque sujam e atrapalham a paisagem. Pois é do lado dos urubus, miseráveis e tristes, mas bravos, que Braga está.

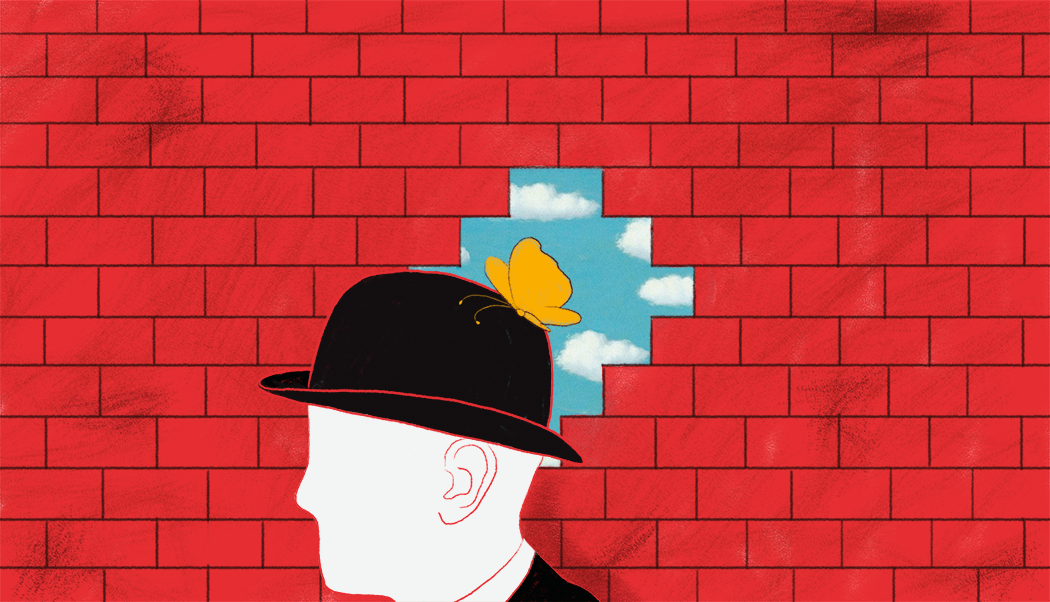

Penso em outra crônica célebre, A borboleta amarela, de 1952. No centro do Rio de Janeiro, o cronista, apressado, cheio de si, atribulado, esbarra com uma pequena borboleta. “No primeiro instante pensei que fosse uma bruxa, ou qualquer outro desses insetos que fazem vida urbana; mas, como olhasse, vi que era uma borboleta amarela”. Em vez de espantá-la – a esse pequeno ser dissonante, que rasga seu dia e suas convicções – o cronista deixa tudo para trás, compromissos, agendas, dinheiro, e começa a segui-la. Sua crônica é a inútil, mas bela, história dessa perseguição.

“Que fazes aqui sozinha, longe de tuas irmãs que talvez estejam agora mesmo adejando em bando álacre na beira de um regato!”, se pergunta o cronista. Mas é essa solidão, esse desamparo, que desafiam o mundo pragmático dos “homens que sabem o que querem”. A borboleta não quer nada, não deseja ganhar nada, não busca vantagem alguma: quer apenas viver. Mais uma vez, abre-se uma fenda entre ela e o mundo burguês que, desavisada, a borboleta amarela sobrevoa.

No ano de 1945, trabalhando como correspondente de guerra na Itália, Braga escreve uma de suas mais esquecidas crônicas: A menina Silvana. De novo, à brutalidade do mundo se opõe – frágil e dissonante – o olhar espantado de uma menina. Durante a batalha, a garota é atingida por estilhaços de granada. Entre “os rudes corpos de homens”, ela agora sofre. Não é quase nada, não é ninguém, em meio à paisagem ruidosa da guerra. Mas é nela – que talvez não passe de um resto, de uma sobra dos grandes impérios – que Braga fixa sua atenção. “Por mais distraído que seja um repórter, ele sempre vê alguma coisa”, constata. Nas frestas do real, em meio à estranha riqueza sangrenta da batalha, uma menina destoa e vive.

Atônito, ele se pergunta: “Ó hienas, ó porcos, de voracidade monstruosa, e vós também, águias pançudas e urubus, ó altos poderosos, que coisa mais sagrada sois ou conheceis que essa menina camponesa?” O cronista descobre, mais uma vez, a riqueza da pobreza. Que é ali, no desamparo da menina, assim como nas borboletas tontas e nos urubus tristes, que a vida se encorpa.

Mas, contra a ganância monstruosa, também os homens tratam de resistir. Em Manifesto, crônica de 1951, já agora diante da miséria na miséria, sem ilusões, Rubem Braga se dirige aos operários que erguem um prédio no Rio de Janeiro. “Ó insensatos! Quando tiverdes acabado, sereis desalojados de vosso precário pouso e de volvidos a vossas favelas”. Irão embora, “e ficará aqui um edifício alto e branco feito por vós”. Então, defrontando os trabalhadores com a feiura do real, Braga os incita a retornar ao edifício uma semana depois da obra finda, e nele entrar mais uma vez. “Um homem de uniforme vos barrará o passo e perguntará a que vindes e vos olhará com desconfiança e desdém”, avisa. A riqueza – o majestoso prédio – ficará para trás, alheia e gelada. Em seu lugar, os operários voltarão à pobreza dos morros. “Eu vos concito, pois, a parar com essa loucura – hoje, por exemplo, que o céu é azul e o sol é louro, e a areia da praia é tão meiga”. Incita-os a largar tudo e simplesmente ir para a praia. E, caso perguntem depois se enlouqueceram, eles devem responder: “Não, senhores, não estamos loucos; estamos na praia jogando peteca”.