Na esperança de tomar distância do infernal Brasil de hoje e enfim respirar um pouco, trato de me recolher para a leitura dos Contos da palma da mão, de Yasunari Kawabata, o grande escritor japonês que cometeu suicídio em 1972, aos 73 anos de idade. Trabalho com a tradução, direto do japonês, de Meiko Shimon, que a Estação Liberdade publicou em 2008, em coedição com a Japan Foundation. Mas também a literatura, para além de seu compromisso intransigente com a fantasia, é traiçoeira. Também ela não escapa das contingências e dos eventos do real. Escritos no longo período entre 1923 e 1964, os 122 contos reunidos neste livro, apesar da distância no tempo, e em um súbito recuo de bumerangue, me jogam de volta, com toda a violência, contra o nosso século XXI. Não há como escapar do presente: ele nos cerca por todos os lados e nos engole. Resta encontrar novas maneiras de observá-lo, de digeri-lo, de suportá-lo, e é nesse esforço que o escritor japonês, que ganhou o Prêmio Nobel em 1968, chega em meu socorro.

Diante de um livro, qualquer livro, é sempre bom parar primeiro e, serenamente, escolher uma porta de entrada. A porta de entrada que lhe é destinada. Cada um tem a sua: acho, aqui, que encontrei a minha. Detenho-me, então, em O caminho do dinheiro, conto datado de 1930, que se inicia na página 154 e se estende até a 159. É um dos mais longos relatos do livro, composto em geral por contos muito breves, que cabem mesmo na palma de uma mão. Narra a história de um mendigo, chamado Ken, e aconteceu no 13º ano da Era Taishô – o problemático reinado do imperador Taishô, entre 1912 e 1926. Ken contracena com uma “velhinha”, que na verdade tem apenas 55 anos; idade, porém, bastante avançada para a época. Os dois caminham em direção ao Departamento de Costura, antiga fábrica de uniformes do exército japonês, inteiramente destruída pelo grande incêndio que se seguiu ao terremoto de 1923. Logo após o terremoto, a velha fábrica deu espaço a um vasto acampamento de sobreviventes que, no entanto, logo depois foram dizimados pelas chamas.

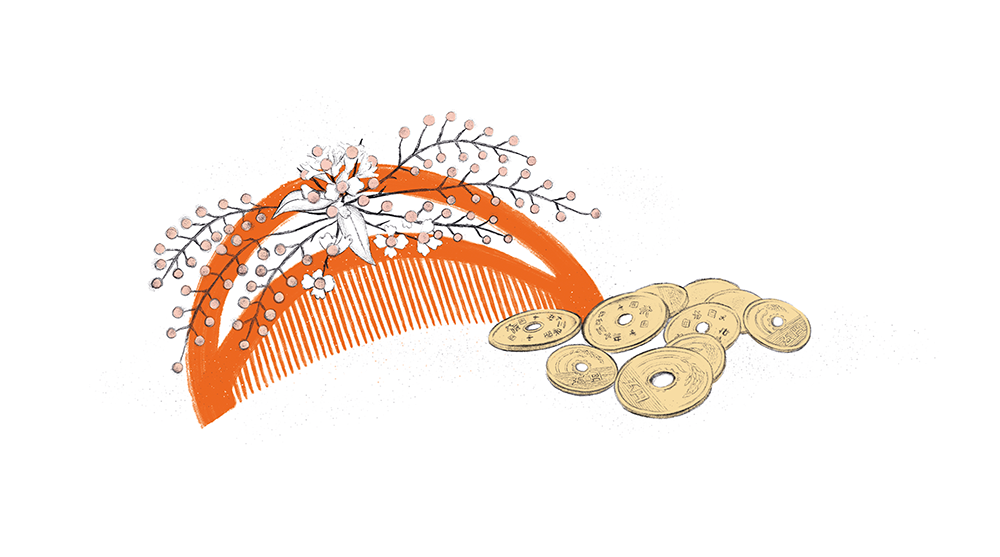

A velhinha encontra um pente vermelho. Encantada, logo pensa em transformá-lo em uma oferenda em memória da filha, falecida um ano antes, aos 16 anos. Leva-o consigo. Naquele dia, a prefeitura de Tóquio promove, na antiga fábrica de uniformes, uma cerimônia em memória dos mortos no grande incêndio. Nessas ocasiões, é hábito a multidão atirar moedas de ienes sobre a terra devastada, e é disso que Ken pretende tirar alguma vantagem. Um pouco antes, ele encontrou no lixo um enorme par de botas, que lhe lembram as botas ocidentais de Santa Claus, onde se guardam os presentes de Natal. Calça um pé e, solene, cheio de propósitos secretos, entrega o outro à mulher. E lá se vão eles, na esperança de juntar algum dinheiro. Desde que se conheceram, os dois mendigos não conseguem mais se separar. “Ela estava vivendo se apoiando nele e sentia conforto na sua companhia. Desde então, os dois passaram a mendigar juntos.”

Espremidos pela multidão, arrastam-se rumo ao pavilhão central do ossuário, onde acontecerá a grande cerimônia. Dissolvidos na massa anônima, já não são mais mendigos – indivíduos que dependem da boa vontade alheia para sobreviver e a quem a maior parte dos “cidadãos de bem” não só despreza, mas teme ; formam um casal qualquer, sem identidade, ou classe social, apenas um homem e uma mulher em um feriado. Até que começa a chuva de moedas em homenagem aos espíritos dos mortos no incêndio. Eles logo se transfiguram. “A voz de Ken tremia. Com os dedos do pé esquerdo, ele pegava as moedas às pressas e colocava para dentro da grande bota do pé direito”. Indiferente ao rito espiritual, os dois sabem que aquelas moedas podem alimentá-los, podem lhe dar algum tempo a mais de vida. Mais que uma oferenda, clãs configuram uma dádiva.

“Ufa! Eu posso morrer feliz agora. Andei em um caminho feito de moedas”, ilude-se Ken, em um breve intervalo de sua agonia miserável. Cheios de ansiedade, logo começam a contar os ienes: o par de botas, agora transformado em cofre, guarda muito mais dinheiro do que poderiam imaginar. A felicidade transitória, densa e falsa como uma súbita tempestade que logo se desvanece, é tudo o que eles têm e então se apegam a ela. “Deixe para amanhã a contagem do dinheiro, meu bem. Vamos comprar saquê. Vamos comprar pargo. Hoje à noite vai ser o meu, o nosso casamento”, diz a mulher, tomada por um súbito romantismo. Sabe que a alegria que vive é passageira; que ela não é solução para nada, que não abre caminho garantido algum rumo ao futuro; que não passa de uma rápida ilusão. Mas sabe também que o presente é tudo o que lhes resta e precisam vivê-lo intensamente, cada minuto, cada segundo, como se eles nunca fossem acabar. Como se cada segundo contivesse dentro de si a vida inteira.

Por fim, satisfeita, a velhinha resolve atirar o par de botas agora vazio nas águas do rio. Lembra-se então de acomodar dentro de uma delas a oferenda à filha que se foi. “A bota afundou ruidosamente, mas logo ressurgiu o pente vermelho”. Com a bota, afunda a alegria transitória, que as águas carregam sem qualquer devoção. O pente, contudo, ressurge, para mostrar que é com a memória – dura, indevassável, resistente como uma pedra - que pavimentamos o futuro. Por mais adversa que a realidade se apresente, velhos desejos sempre ressurgem, como o delicado pente que retorna à superfície.

Valendo-se de recursos mínimos e de imagens delicadas, Yasunami Kawabata nos coloca frente a frente com a rudeza do real. Usamos a fantasia e a memória – a literatura, enfim – para tornar o mundo mais suportável. Mas não: a literatura não muda o mundo, não altera o destino das coisas, tampouco alivia as dores extremas que tantas vezes nos sacodem. Não cicatriza as imensas feridas que recobrem nosso presente. Ao contrário: afunilando nossas dores em uma história, um relato suave como o dos dois mendigos, a literatura nos leva a encarar, ainda com mais força, o mundo em que pisamos. Não há ilusão que nos arranque do presente intolerável. É nele que, apoiados no legado da memória, que nos sustenta e alimenta, precisamos resistir.