Já a primeira frase é devastadora e, no turbulento mundo de hoje, tomado por escândalos, delações, calúnias e suspeitas – um mundo regido pela fragilidade da verdade –, ela se torna arrepiante. Assim Franz Kafka abre seu romance mais importante, O processo, de 1925: “Alguém certamente havia caluniado Joseph K. pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum”.

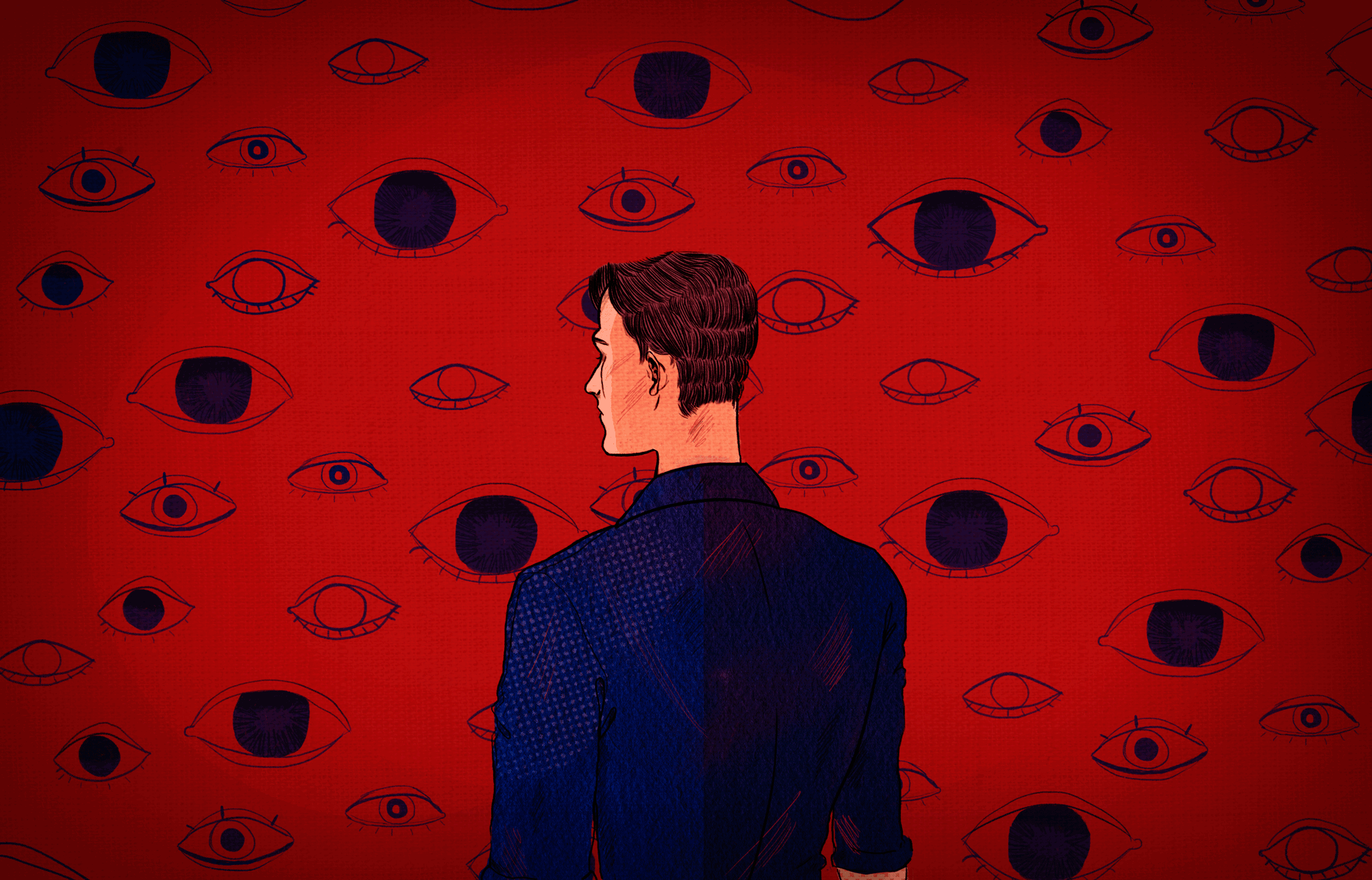

O que a literatura tem a dizer a respeito de nosso tempo? Terá a grande literatura um caráter premonitório? A atmosfera hesitante em que vivemos, turva e escorregadia, traz de volta à cena um velho conhecido: o Estranho. Ele é, provavelmente, o grande protagonista de O processo. “Imediatamente bateram à porta e entrou um homem que ele nunca tinha visto antes naquela casa”, Kafka continua. A verdade é que Joseph K., o anti-herói de Franz Kafka, parece rondar nosso presente. Parece estar bem aqui ao lado.

“O senhor não tem permissão para sair, o senhor está detido”, K. ouve de um dos agentes já na página 11 da edição brasileira (Companhia das Letras). O que mais choca no relato do escritor checo é que toda a narrativa é movida pela ausência de uma acusação. A paisagem é embaçada, uma forte névoa encobre o miserável K. que, no entanto, e apesar disso, como se estivesse nas manchetes de um jornal escandaloso, tem sua integridade e sua honra destroçadas. Só lhe resta perguntar aos agentes que o visitam: “Mas por quê?”, ao que um dos homens responde: “Não fomos incumbidos de dizê-lo. (...) O procedimento acaba de ser iniciado e o senhor ficará sabendo de tudo no devido tempo”.

O que está em jogo em O processo é a verdade. Talvez dizendo melhor: a materialidade da verdade. A questão, desde a primeira página, é com que materiais, com quais argumentos, com que lógica ela se produz. A questão não é bem a verdade, mas o que ela representa. O agente responde a K.: “O senhor ainda vai perceber como tudo isso é verdade”. Temos aqui um adiamento das provas: as suposições e também os fuxicos e as maledicências antecedem-nas e – repetindo a estratégia clássica da “impressa marrom” - tornam-se ainda mais importantes do que elas. Joseph K. é colocado diante da irrelevância da verdade. A verdade está em processo de postergação e, talvez, de denegação. O que importa na narrativa de Kafka é outra coisa: a suspeita ou, numa palavra hoje tão em moda, que mais parece arrancada de compêndios religiosos: a convicção.

O atônito K. se pergunta, então, sobre a origem de seu processo – sobre a origem da narrativa na qual ele foi enfiado. Pergunta-se ainda: “Que tipos de pessoas eram aquelas? Do que elas falavam? A que autoridade pertenciam?” K. ainda acredita que vive em um Estado de Direito, ainda crê firmemente que todas as leis estão em vigor. Ainda crê na legitimidade da lei. Mas, se é assim, “quem ousava cair de assalto sobre ele em sua casa?”

A grande questão do romance de Kafka é o impreciso. Joseph caminha como se estivesse em uma sala escura em que valores como a exatidão, o rigor e a nitidez estão alijados, senão diabolizados. Ele não sabe sequer definir a função ou profissão dos dois desconhecidos que o visitam – que ele chama simplesmente de “guardas”. O que eles guardam? Do que cuidam – será mesmo da verdade? Sem alternativa, Joseph K. lhes pede a ordem de detenção, ao que um dos guardas lhe diz: “Oh, céus, (...) É incrível como o senhor não consegue se submeter à sua situação e parece empenhado em nos irritar inutilmente”.

Chegamos aqui ao grande tema da ficção de Franz Kafka: a impenetrabilidade da lei. Assim é quando um dos agentes o fita “com um olhar longo, provavelmente cheio de sentido, embora incompreensível”. Na ficção de Kafka, a lei é impenetrável – é inacessível – justamente porque não pode ser compreendida. Ainda assim, ela parece ter um sentido oculto ao qual os pobres mortais – como Joseph – simplesmente não têm acesso. Aos poucos, Joseph K. começa a considerar, até, que a lei, na verdade, não existe – e, é claro, não podemos ter acesso ao inexistente. “Essa lei eu não conheço”, diz K. “Tanto pior para o senhor”, responde-lhe um dos guardas. K. ainda insiste: “Ela só pode existir nas suas cabeças”. Passa a considerar, assim, a hipótese de ter caído na trama de uma lei imaginária – ou uma lei que só os outros (ou alguns dos outros) manobram, que só eles professam e à qual, no entanto, querem agora submetê-lo.

A primeira conclusão de Joseph K. (e seu primeiro grande erro) é concluir que, já que as provas não são apresentadas, o caso não pode ter grande importância. “Tiro essa conclusão do fato de ser acusado e não conseguir descobrir a mínima culpa da qual pudessem me acusar”, ele pensa. Mas a invisibilidade da acusação se sobrepõe a qualquer prova material. Quando ele manifesta sua indignação, um dos guardas admite: “Não posso absolutamente lhe dizer que é acusado, ou melhor: nem sei se o é”. E logo depois: “O senhor está detido, isso é certo, mais eu não sei”.

A partir daí, as sombras só se adensam. K. é avisado, então, de que, no domingo seguinte, “teria lugar um pequeno inquérito sobre seu caso”. A investigação se alastra até o fim do romance. Quando ele chega diante do juiz de instrução, Joseph – que é o primeiro procurador de um grande banco – ouve a pergunta inesperada: “O senhor é pintor de paredes?” As identidades se embaralham. A verdade se desvanece. Já ninguém se interessa pelos fatos, mas pelo rito que os substitui. O processo a que K. está submetido é apenas a ponta de um mecanismo secreto. “Não há dúvida de que por trás de todas as manifestações desse tribunal (...) se encontra uma grande organização.”

Perdido no tribunal entre outros acusados, K. sente uma súbita tontura. Uma mulher lhe diz: “Não se preocupe, aqui isso não é nada de extraordinário, quase todos têm um acesso desses”. Ao girar, a mente de K. representa uma verdade, ela também giratória – como as portas de vidro que se colocam à entrada dos hotéis para proteger os hóspedes do vento frio. Quando o vento da verdade é barrado, só resta a grande vertigem.