Não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, experimentamos nos últimos tempos a sensação de que viajamos em um barco desgovernado. Os limites ruíram. As referências se esfarelaram. A realidade se tornou pastosa e fútil. “Já não sei dizer em que planeta estou pisando”, me confessa um amigo, resumindo um sentimento geral. Em tempos assim, além da prudência e do afeto, pode ser muito útil apegar-se às coisas essenciais. Voltar-se para os primórdios, como um homem adulto que, depois de longa batalha, se agarra, pesaroso, a seu velho berço.

Mas até o encontro com as origens parece difícil. Uma bruma fosca envolve a realidade, encobre-a, levando-nos a perder a direção. A arte, no entanto, ainda sobrevive como um ponto de resistência. Foi o que senti na semana passada quando, em viagem ao Recife, visitei, mais uma vez, a Oficina Brennand. Que esculturas são aquelas? Que mundo é aquele, duro, mas fascinante, que nos entorta o espírito e nos joga de volta a tempos imemoriáveis? Onde, afinal, eu estava?

Entrei devagar, mas com o sentimento de que deixava para trás um mundo conhecido e me aventurava em terras onde nunca pisei. Um silêncio ensurdecedor me envolveu. Entrei com o necessário atrevimento - sem um pouco de audácia ninguém se aproxima do trabalho de Brennand. Aquelas figuras que se levantam da terra anunciam não o fim dos tempos, mas a possibilidade da existência do tempo. Advertem-nos a respeito de nossa fragilidade, mas também de nossa força descomunal, que pode se tornar, por vezes, infernal. Muito se fala a respeito das relações entre a obra de Brennand e o sagrado. É para o sagrado, de fato, que ela nos conduz. Mas não para a piedade inútil, ou a submissão medrosa, e sim para o inviolável.

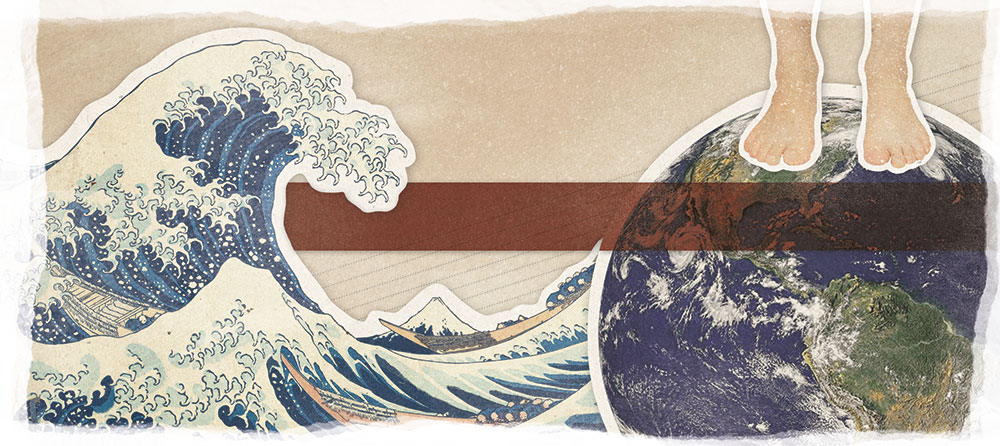

Há algo ali que não se pode penetrar, mas que também não se deixa ignorar - e justamente por isso, por despertar em nós esse sentimento de imunidade, a arte nos salva. As longas filas de esculturas, as íntimas capelas, as escadarias sutis, as mensagens grafadas na pedra, tudo me faz ver que, apesar da convulsão do real, apesar da turbulência insuportável que define nossos dias, é ainda do próprio real que a vida se alimenta. As esculturas parecem nascer do chão. É o próprio chão, o próprio planeta, que grita nossa sobrevivência. “Ainda estamos na Terra?”, me pergunta um dos amigos que me acompanha. A obra de Brennand é atordoante, mas revigorante. Ela nos assegura que, sob o manto da perplexidade, que cada vez mais nos perturba e atemoriza, uma força impenetrável persiste. Algo que nos faz viver. Não será a própria vida?

Ali, o planeta exibe suas entranhas. Ali ele revela tudo aquilo que julgávamos escondido. Agora sei: caminho sobre o secreto. O segredo se abre, como um livro lançado ao acaso, como um trecho qualquer escolhido e lido arbitrariamente. E esse segredo que a Terra enfim expõe vem, no meio da realidade instável, nos sustentar. As carrancas e máscaras com que cruzamos me fazem lembrar como o mundo é antigo. Diante desse passado que afirma sua presença, toda a agitação contemporânea não passa de uma ventania tosca.

Enfileiradas em posição quase militar, as esculturas apontam para o céu, para o cosmos, indicando para onde devemos olhar. Não para a elevação mística, ou para a adoração do perfeito, mas para experimentar de modo pleno o sentimento de existir. Pois insisto: para Brennand o sagrado está no próprio homem. Aquelas esculturas são os nossos pés. Elas me levam a pensar que, por mais que nos dispersemos, por mais etérea e fluida que seja a realidade, alguma coisa ainda nos prende ao chão. Alguma coisa que nos constitui - apesar de tudo e de todos - como os homens que somos.

Na Semana do Livro do Pernambuco, que me levou ao Recife, falei sobre o Joseph K., de Franz Kafka. O protagonista de “O Processo” também está perdido em um mundo incompreensível, cheio de sinais contraditórios e de verdades duvidosas. Contudo, apesar de todas as incompreensões, apesar de todos os ataques a sua lucidez, ele se conserva de pé. Ao final, é executado, é verdade - mas nem nesse momento perde a lucidez. Assassinado pelos agentes que o prenderam, na véspera de seu trigésimo primeiro aniversário, K. ainda faz uma pergunta aos dois homens que o matarão: “Em que teatro os senhores trabalham?” Algo persiste no homem, mesmo nos piores momentos, e em contraste com isso o resto parece ser pura encenação. Não é por outro motivo que K. nos diz: “A única coisa que posso fazer agora é conservar até o fim um discernimento tranqüilo”. A esse entendimento inabalável, apesar de doloroso, só a arte consegue nos conduzir. Só ela grita em meio ao grande silêncio.

Algumas páginas antes, Franz Kafka nos apresenta ao comerciante Block, que passa as noites no quarto de empregada de seu advogado, certo Huld. O mesmo a quem K. chegou levado por um tio, e de quem tenta agora se desvencilhar. Block, ao contrário, agindo como um cãozinho amestrado, beija e lambe as mãos do doutor. Mais que um cliente, ele é um prisioneiro. É para se livrar do papel de prisioneiro que Joseph K. rompe sua relação com Huld. Agora sem o apoio do advogado, afunda em um mundo incompreensível. Cumprindo a tarefa de mostrar a catedral da cidade a um amigo italiano do banco em que trabalha, Joseph K. - que é acusado de um crime que desconhece - se defronta, então, com um sacerdote. “Consideram-no culpado”, o padre lhe diz. “Mas eu não sou culpado. É um equívoco”, ele se defende. O sacerdote, porém, não o poupa: “É verdade. Mas é assim que os culpados costumam falar”. Está preso em um círculo que não se deixa romper. A vida é uma cilada, mas ele ainda respira.

Em um mundo no qual a negação da culpa passa a ser a prova da própria culpa, em um mundo aflitivo e traiçoeiro como o nosso, a obra de Brennand se ergue de modo afirmativo, sem vacilar, sem transigir, ensinando-nos que através da arte ainda podemos experimentar o sentimento de existir. Observo as esculturas de Brennand e me ocorre que, apesar de tudo, apesar de toda a fluidez do contemporâneo, ainda temos, sim, um chão sob nós. E esse chão somos nós mesmos. Através da arte, o homem afirma não apenas seu olhar, mas o olho - o corpo - que o produz. Nos folhetos de divulgação, Brennand nos é apresentado como o “mestre dos sonhos”. Mas é o real mais bruto, é a vida em estado mais arcaico, que sua obra expõe.