Certa vez, alguém disse a Clarice Lispector que ela não precisava mais escrever, pois seu nome já fazia parte da história da literatura brasileira. Encolerizou-se: “Mas que inferno, e eu lá desejo entrar em alguma literatura do mundo?” Furiosa, Clarice argumentou ainda que “o futuro já é passado”, o futuro não a interessava mais. “Ou estão pensando que eu escrevo para criar alguma notoriedade?”

Esse compromisso radical com a escrita — sem ilusões, sem vaidades, sem segundas intenções — marca, desde o início, a literatura de Clarice. Compromisso com o presente, e não com o futuro. Que pode ser lido assim: compromisso com a vida. Ela estaria completamente deslocada no mundo esnobe da “literatura comercial” de hoje. Muitas vezes, fico a pensar: se no início dos anos 1970 Clarice já se sentia sozinha e incompreendida, como iria resistir num tempo em que a literatura é regida pelas vendas, pelo sucesso, pela fama e pelas grifes?

Leio as palavras de Clarice em Clarice Lispector: esboço para um possível retrato, livro que Olga Borelli publicou sobre a amiga no ano de 1981 — quatro anos após a morte da escritora. Nele, encontramos pequenas joias em que se revela não uma pose, não um “projeto técnico”, tampouco uma carreira, mas uma visão radicalmente pessoal da escrita. “Que esforço eu faço para ser eu mesma. Luto contra uma maré de mim”, diz Clarice, delimitando sua visão da literatura como um território de busca e, sobretudo, de luta. Não luta contra o mundo, não contra as palavras, tampouco contra seus possíveis inimigos, mas contra si mesma. Uma luta para ser.

Mas como capturar um espírito que, em vez de mercadoria bruta, ou produto bem-embalado, não passa de uma quase indecorosa fluidez? “Eu não tenho enredo. Sou inopinadamente fragmentária. Sou aos poucos”, escreve Clarice em outro trecho (confissão? depoimento? ficção? — já não importa) capturado por Olga. Não teme em dizer as coisas com todas as letras. Não usa meias palavras. Não se esquiva. “Minha história é viver. Sempre vivi com meu individual perigo”. Por isso, nas mãos de Clarice, a literatura se torna puro risco. Nenhuma visão pragmática a salva. Nenhum sonho de notoriedade, ou de consagração. Nenhum “projeto intelectual”. Nada. A ficção é, para ela, um encontro direto com a brutalidade do mundo. No mundo da “literatura comercial”, Clarice estaria completamente fora do jogo.

Parece estranho, portanto, que, quase 40 anos depois de sua morte, em plena capital do capital, a América, seus Contos completos, organizados com dedicação e coragem por Benjamin Moser, apareçam nas listas dos destaques de 2015. A verdade é que alguma coisa na escrita de Clarice resiste à própria Clarice — a grandeza de sua escrita está além de seus desejos, ou de suas intenções. E ultrapassa também qualquer compreensão mesquinha. Clarice é maior do que si mesma. Sempre quis muito pouco: “Minha salvação está no segredo. E tudo o que eu falo é para dizer nada”. Mas, pensando melhor, não é de surpreender que, em um mundo regido pelo pragmatismo, o mundo interior — com sua falta de utilidade e de direção — se torne tão fascinante.

Clarice não só conhecia, mas apostava na precariedade das coisas. “O que me atormenta é que tudo é por enquanto, nada é sempre.” Era uma dolorosa descoberta que, em vez de facilitar seu caminho, o tornou ainda mais difícil. “Tenho medo de estar viva”, diz. Entendam bem: medo “de estar viva”, e não “de escrever”, ou qualquer outra coisa assim. Sentia a presença de alguma coisa que ultrapassava a literatura — daí não se sentir habitante de nenhuma literatura do mundo. Alguma coisa o quê? A própria vida, ora, o que mais?

Também Clarice conhecia bem a importância do erro — seu papel crucial, de encruzilhada criativa (de semente) na qual o humano se ergue. Ali onde ele se ergue, mas também cai, e depois se levanta de novo. “Passei minha vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar. Ao tentar corrigir um erro, eu cometia outro. Sou uma culpada inocente.” Culpado inocente: nada talvez defina melhor a condição do escritor. Ele é responsável único pelo que escreve — ou deveria ser, se o mundo comercial não o seduzisse e ele não abdicasse de seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, é a principal vítima de sua escrita: seus erros (sua escrita, a própria língua) o escrevem também.

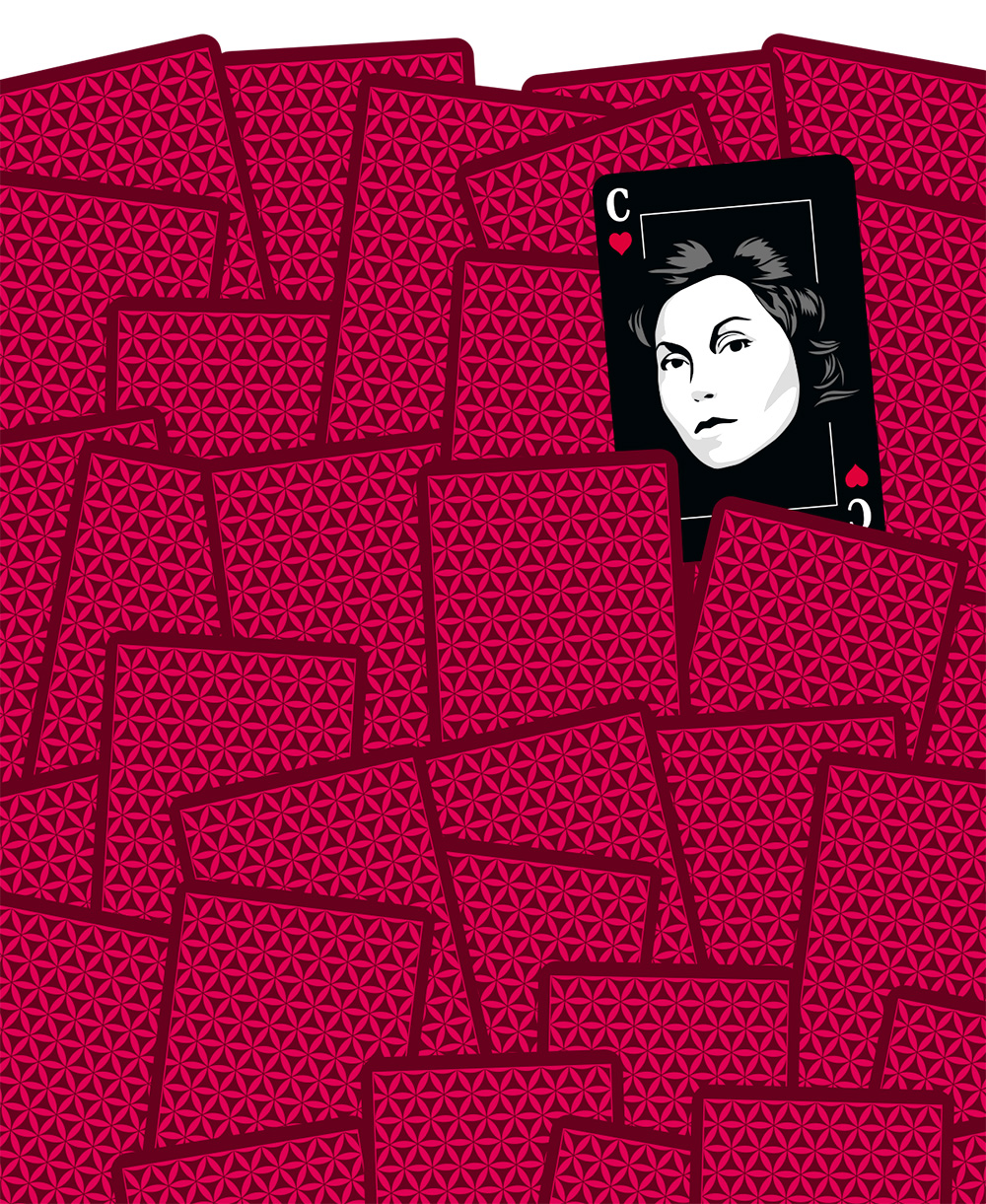

Ao levar essa condição ao extremo, Clarice traçou para si um caminho de extrema solidão. “A verdade é que algumas pessoas criaram um mito em torno de mim, o que me atrapalha muito”, desabafou, cansada de ser vista como um animal raro. Completa: “afasta as pessoas e eu fico sozinha”. Aqui surge um paradoxo: contudo, Clarice precisou dessa solidão — e mesmo dessa dolorosa discriminação — para “cair em si” e se torna a grande escritora que é. Não tinha compromissos com ninguém. Não devia nada a ninguém. Ao escrever, concentrou-se em si mesma, foi seu único juiz e sua única lei.

Clarice desconfiava de si mesma e de sua imagem de escritora bem-sucedida. Enquanto hoje muitos escritores recorrem ao marketing e à tecnologia virtual para compor uma “imagem vendável” — isto é, uma imagem rentável —, ela desconfiava de sua própria. “Eu sou uma atriz para mim mesma. Eu finjo que sou uma determinada pessoa, mas na realidade não sou nada.” Sua atração pelo nada ainda nos choca. Sua simples presença, nos dias de hoje, destrói todos os mecanismos de mercado para construção do sucesso e da notoriedade.

Do mesmo modo, em um pensamento ainda mais radical, desconfiava da própria realidade. “Eu não vejo a verdade: eu a fantasio”, ela escreveu. Para Clarice, a realidade não passava de uma “ilusão de ótica”. Disse ainda: “Criei em mim uma realidade. De vez em quando mudo a realidade. Porque são tantas a escolher. Entre uma realidade e outra — eu sonho uma terceira. A cobra é mais irreal que meu sonho. Como explicar que eu vejo e não acredito”. Na contramão de um universo de escritores e artistas “cheios de si”, Clarice coloca em cena a dúvida e a suspeita. Não se levava tão a sério. Surpreendia-se sempre que a endeusavam e a celebravam. Estivesse viva, estaria completamente fora do jogo do contemporâneo. Por isso sua figura, ainda hoje, parece revestida em tanto frescor.