Em Como funciona a ficção, publicado recentemente pela Cosac Naify, James Wood fala claramente do ritmo e, sobretudo, do andamento da narrativa, a partir de Gustave Flaubert. Ele esmiuça o olhar do protagonista de Educação sentimental, Frédéric, pioneiro daquilo que denominamos de flâneur – o ocioso que vagueia pelas ruas sem pressa, olhando, vendo, refletindo.

“O olhar do ocioso, pela própria natureza, torna o andamento mais lento, devagar, espaçado, quase parando o tempo e se fixando, quase sempre, em cenários ou personagens de muda atividade, sem pressa, quieto, mesmo dentro de um quadro de ação rápida”, observa Wood. Está aí o fundamento do flâneur, umas das criações mais notáveis de Flaubert, gênio imbatível quando falamos na montagem do texto. Tomemos como exemplo um trecho de Educação sentimental:

“A planície, revolta, dava uma impressão de vagas ruínas. A linha das fortificações formava uma saliência horizontal nos passeios de terra que ladeavam as estradas , arvorezinhas sem ramos eram defendidas por ripas eriçadas de pregos. Estabelecimentos de produtos químicos alternavam com estâncias de madeireiros. Portões altos, como há nas fazendas, deixavam ver, pelos batentes entreabertos, o interior de pátios ignóbeis, cheios de imundices, tendo a meio charcos de água suja. Compridas tabernas cor de sangue e bichos ostentavam à altura do primeiro andar, entre as janelas, dois estandartes”.

Observa-se aí que o andamento é bem lento, com muitas vírgulas, quase frase sobre frase, na verdade, uma frase puxando a outra, com muitos, muitos detalhes. De forma que o leitor é obrigado a diminuir a marcha da leitura, tornando-a quase parada. É o tempo próprio do ocioso, que vê lentamente, e com detalhes, às vezes desnecessários, mas que tem tempo para a leitura, até letra por letra. Um romance pode ter muitos andamentos, mas apenas um ritmo. O ideal é que o autor altere os andamentos de acordo com o sentimento da cena; triste, mais triste, alegre, mais alegre. Mexendo assim com o ritmo psicológico do leitor.

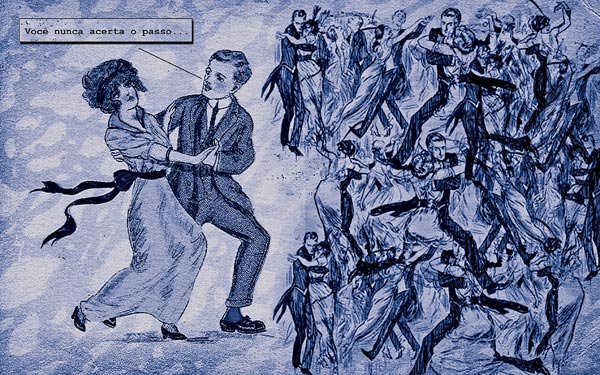

James Wood chega a indicar compassos na mudança de andamento, mas não sei até onde o escritor está preparado para isso, nem se é necessário ser assim tão rigoroso. Basta que se arme o ritmo mentalmente, usando-se, sempre que possível, vírgulas, ponto e vírgulas, pontos, comentários, travessões, digressões, cortes, elipses ou avanços, sempre de acordo com a mudança de andamento. Se alguém disser ao autor – ou até mesmo ao leitor – que o compasso é 3/1 ou ternário, é possível que não se obtenha resultado algum; mas se pedir uma valsa, então será atendido prontamente; se 2/4 é um compasso comum; pede-se, porém, um ritmo de bolero, de uma canção, e o problema estará solucionado. Mas atenção: tudo depende do personagem a quem se entrega a narrativa. Se o autor conhece bem o personagem, então conhece bem o compasso. Nada de extremamente complicado nem difícil. O autor sempre saberá que ritmo ou que andamento quer seguir.

James Wood volta a falar em Flaubert e sua Madame Bovary, referindo-se à famosa cena do jantar em casa do Conde, que prepara Emma para a vida dissoluta que ela levará ao longo do livro. A cena, que se revela metafórica, é uma das mais belas e mais reveladoras do texto flaubertiano: “Na extremidade da mesa, sozinho entre todas aquelas mulheres , curvado sobre seu prato cheio e com o guardanapo preso às costas feito uma criança, um ancião comia, deixando cair da boca gotas de molho. Tinha os olhos congestionados e trazia os cabelos presos na nuca, por uma fita preta. Era o sogro do velho marquês, o antigo favorito do conde de Artois ao tempo das caçadas de Vadreuil, na residência de Conflans e que fora, dizia-se, de Maria Antonieta , entre os srs. De Coigny e de Lauzun. Levara uma ruidosa vida de dissipação, cheia de duelos, de apostas, de mulheres raptadas, devorara sua fortuna e preocupara toda família”.

Percebe-se, claramente, que os detalhes são bem selecionados pelo olhar que, no entanto, não perde a capacidade de refletir, sobretudo nas últimas linhas, o que leva a imaginar que se trata, também, de algo metafórico, onde Emma pode vislumbrar seu próprio futuro, naquele instante em que ela é ainda ansiedade e desejo. Portanto, este pode ser classificado de um caso para se detalhar e esquematizar, para recorrer, num capítulo de passagem. Ou seja, aquele capítulo que prepara o leitor para o destino narrativo que se segue.

Para aperfeiçoar a técnica, o autor pode recorrer ao desenho, como era o caso de Érico Veríssimo, e não procurar detalhes de última hora. Pode usar os detalhes numa segunda versão e só então dar o texto por encerrado. É preciso esquematizar e não apenas improvisar. A criação pede vários caminhos. Faça vários estudos e várias versões. De forma a passar ao olhar do personagem a voz que seria do narrador onisciente. No Brasil, a técnica do olhar e da voz do personagem/narrador substituindo o narrador onisciente é muito bem usada por Cristovão Tezza, sobretudo em Beatriz,seu livro de contos, publicado pela Record. Exemplo:

“Ele é tão fofinho, Arminda pensou ( e os estudantes olharam para mim, como a avaliar se deviam mesmo acreditar no que eu dizia, esse velho e superado narrador onisciente, quem acredito nisso? – A palestra próxima do final, a voz sumindo), mas temeu confessar em voz alta; o marido compreende o que ela quer dizer – é claro, mas há limites – um bom silêncio vale ouro.”

É claro que o autor pode e deve escrever como lhe parecer mais conveniente. Mas não custa lembrar que ritmo e harmonia sempre foram destaques especiais do estudo da estética. Nessa aula estudamos ritmo e andamento, mas, lembrando o dito popular, sem perder a harmonia.