Abaixo você lê um trecho de Brasil contra a democracia, livro do analista internacional Roberto Simon, lançado há pouco pela Companhia das Letras. Na segunda-feira (1º de março), o autor fala, em evento online no canal da Cepe Editora no Youtube, sobre as relações entre as ditaduras chilena e brasileira com o editor do Pernambuco, Schneider Carpeggiani, e a historiadora Heloisa Murgel Starling (UFMG).

Brasil contra a democracia mostra a proximidade entre o nosso país e o Chile durante os períodos de autoritarismo. O regime brasileiro agiu para derrubar a democracia na nação vizinha a partir de uma política de Estado, e não como ação episódica de radicais da ditadura. São questões que se deram à sombra do imperialismo dos Estados Unidos na segunda metade do século XX.

A live com Roberto Simon, Schneider Carpeggiani e Heloisa Starling começa às 19h. Para acessá-la, basta entrar no canal da Cepe (bit.ly/canalcepe) no dia e hora do evento.

***

Seis meses após Salvador Allende apoiar o queixo na ponta do cano da AK-47 que Fidel Castro lhe presenteara e apertar o gatilho, um Boeing 727 da Lan-Chile fez um pouso macio na Base Aérea de Brasília. Trazia a bordo o general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, chefe da junta militar que havia assumido o poder absoluto no Chile. No sopé da escada acoplada ao avião, aguardavam-no o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mario Gibson Barboza, uma bandinha militar para fazer as honras de chefe de Estado e uma claque de funcionários da embaixada chilena. Um vento intermitente mexia as bandeirinhas rubro-brancas e verde-amarelas de boas-vindas.

O pretexto da viagem oficial — a primeira de Pinochet como líder supremo chileno, desde o golpe de 11 de setembro de 1973 — era a cerimônia de posse do novo general-presidente brasileiro, Ernesto Geisel, em 15 de março de 1974. Entretanto, razões de outra ordem também haviam contribuído na escolha do destino. Ao neófito ditador do Cone Sul, não havia lugar melhor do que o Brasil para fazer sua première no palco da política internacional.

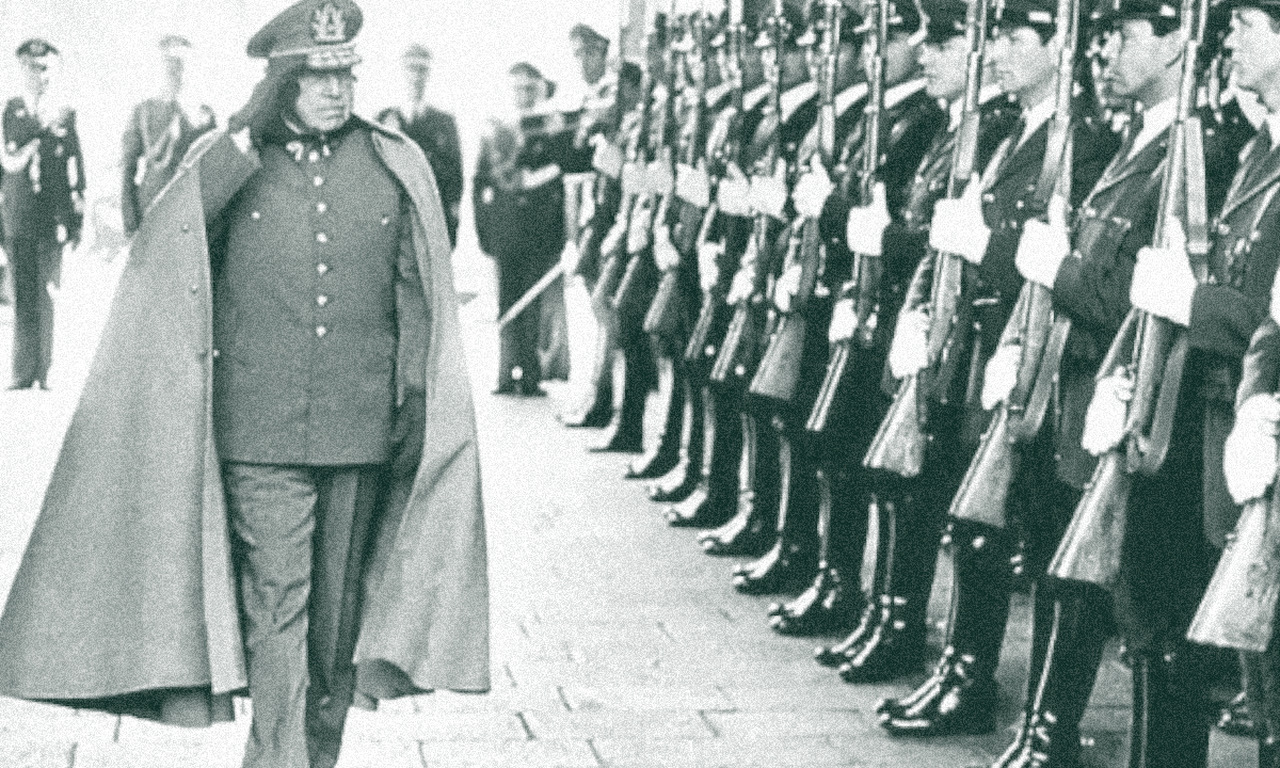

De quepe e farda prussiana gris com penduricalhos dourados, Pinochet desceu os degraus mancando levemente em razão de uma dor no calcanhar direito, até encontrar a mão estendida de Gibson Barboza. Seguiam-no sua esposa, Lucía, o ministro das Relações Exteriores do Chile, vice-almirante Ismael Huerta, e uma fileira de funcionários do novo regime. O general chileno era a primeira autoridade estrangeira a desembarcar para a investidura em Brasília; também estavam a caminho o coronel boliviano Hugo Banzer e o estancieiro uruguaio Juan María Bordaberry — ambos alçados ao poder ditatorial nos anos anteriores com firme apoio do Brasil —, além da primeira-dama americana, Patricia “Pat” Nixon. Pinochet encontraria a capital ainda a se alindar para a festa.

A troca da guarda em Brasília tinha um significado especial. A “Revolução Redentora” que derrubara João Goulart completava seu primeiro decênio com um Brasil que embalava um crescimento de 14% ao ano e rasgava a floresta Amazônica de leste a oeste com uma rodovia transcontinental, símbolo da modernização conservadora. Até fisicamente o regime dos generais havia expandido o país: a fronteira do mar territorial brasileiro havia sido arrastada duzentas milhas náuticas Atlântico adentro, em meio a aplausos da imprensa e da classe política, incluindo a oposição legal, e o opróbrio de potências estrangeiras. Havia decerto um outro Brasil, onde a imprensa silenciava, amordaçada, e a repressão terminava de dizimar e expelir para o exílio a esquerda, embora fossem o tronco nu e a cara pintada de Ney Matogrosso cantando Sangue latino à frente dos Secos & Molhados que escandalizassem a família brasileira.

E, pela primeira vez, a transmissão do comando da ditadura ocorria livre de solavancos. Em 1967, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco deixara a presidência emparedado pela linha dura dos militares. Em 1969, quando o general Artur da Costa e Silva sofreu um derrame, a linha sucessória se rompeu e, num remendo do poder arbitrário, o general Emílio Garrastazu Médici foi colocado no topo. Mas Geisel, o quarto presidente do regime, fora escolhido unilateralmente por Médici e coroado por um “colégio eleitoral especial” de militares. A caserna via-o como “altamente qualificado para administrar a nova fase da revolução”, reportava a CIA ao presidente Nixon. Ele receberia a faixa presidencial das mãos de seu antecessor, com a casa aberta aos amigos da ditadura. A presença de Pat Nixon, Banzer, Bordaberry e Pinochet era um atestado de normalidade.

Aquele Pinochet que pousava no Brasil era ainda largamente desconhecido do mundo, incluindo os vizinhos brasileiros. Tinha 58 anos, 1,78 metro com moderado sobrepeso, olhos azul-esverdeados e um bigode fino acinzentado, coifado milimetricamente, que lhe dividia ao meio a cara oval. Quando falava, era possível entrever uma fileira de coroas douradas na arcada dentária inferior. Sua voz aguda saindo de um corpo comprimido, quadrático, causava estranheza em quem o ouvia pela primeira vez. Fora sempre um católico devoto, primogênito entre seis irmãos e o queridinho da mãe. Na juventude, a Academia Militar Chilena o rejeitara duas vezes sob o argumento de “falta de aptidão física”, franzino e baixo que era. Mas o general quase sexagenário, pai de cinco e avô de seis, sempre iniciava seu dia às seis da manhã com uma sessão de ginástica na qual combinava alongamentos e flexões, ritual que manteria no Brasil. Sua rotina era obsessivamente controlada. Não era abstêmio, mas jamais se embriagava; gostava de bebericar lentamente pisco sour ou uma dose moderada de uísque quando terminava o dia. Dormia cedo, lendo livros de história militar, e divertia-se com lutas de boxe e esgrima, e com a prática do hipismo — havia anos que um de seus companheiros de cavalgadas matinais era o embaixador brasileiro em Santiago, Antonio Cândido da Câmara Canto.

À vida privada distante de extremos, Pinochet somava, até as vésperas do golpe, uma reputação de inconteste legalista. Por décadas tivera uma carreira militar inconspícua, e sua subida aos escalões mais altos das Forças Armadas havia sido puxada pelo general Carlos Prats, o militar que encarnava a luta contra a politização da caserna nos anos do governo Allende. “O general Pinochet foi sempre conhecido por suas atitudes moderadas”, avaliou o Centro de Informações do Exterior (CIEX), o braço clandestino de inteligência dentro do Itamaraty, uma semana após os militares tomarem o poder em Santiago. Mas sua moderação seria reservada a poucos. Naquele setembro de 1973, o Chile estava sendo apresentado ao universo de execuções sumárias, torturas, aprisionamentos em massa, exílio e expurgos do funcionalismo público, já familiar em outros cantos do Cone Sul.

Um regime de generais e almirantes no Chile era ainda uma aberração histórica. Comparado a todos os seus vizinhos, o país praticamente não havia conhecido uma ditadura militar: ao longo de 150 anos de República, soldados haviam governado diretamente o país em três breves interregnos. Até a década de 1970, o primado do poder civil sobre o estamento militar parecia tão maciço e perene quanto a cordilheira no horizonte de Santiago.

Na posse de Ernesto Geisel, seria a primeira vez que Pinochet, literalmente, vestiria a faixa presidencial, embora o cerimonial do Itamaraty tivesse o cuidado de chamá-lo de “líder da junta militar” — cujo comando, ao menos segundo as regras anunciadas após o golpe de setembro, rodiziaria entre seus quatro integrantes: do Exército, da Marinha, da Força Aérea e dos Carabineiros. Levaria mais três meses para que Pinochet recebesse o título de “chefe supremo da nação” e outros seis para ser nomeado “presidente”. Contudo, aquele personagem até pouco tempo irrelevante na política chilena já admitia ter outros planos. “A rotatividade do poder não se fará agora nem nunca”, avisou em uma das poucas entrevistas que deu à imprensa brasileira, menos de um mês antes de viajar ao Brasil. Acomodado na cadeira principal, o general manobrava para emparedar possíveis adversários e alcançar o poder ilimitado, com o apoio da máquina de repressão que diligentemente construía.

Com Pinochet, viajou a Brasília e ao Rio uma seleta mostra de funcionários da nova ditadura sul-americana. Um deles, o assessor da chancelaria Tomás Amenábar, levava uma encomenda especial na mala de mão: a última versão da lista de exilados brasileiros que estavam no Chile no momento do golpe. O catálogo humano reunia centenas de nomes, endereços, países de fuga e o que mais pudesse interessar aos anfitriões em festa. As informações eram baseadas em fontes diversas. Parte vinha dos arquivos da polícia chilena que não haviam queimado, no dia 11 de setembro, em meio ao bombardeio ao palácio presidencial de La Moneda, onde ficavam guardados. A lista de destinos dos inimigos do Estado brasileiro saíra da relação de salvo-condutos emitidos pela junta chilena nos meses anteriores. Outros dados haviam sido levantados com a ajuda de cinco oficiais de inteligência do Brasil, enviados um mês após a queda de Allende para trabalhar com interrogadores dentro do Estádio Nacional de Santiago — a arena desportiva convertida em campo de concentração. O chefe da área externa do Serviço Na-cional de Informações (SNI), coronel Sebastião Ramos de Castro, organizara e comandara a missão que viajou a Santiago num bimotor Avro, da Força Aérea Brasileira (FAB), um mês e três dias após o golpe.

Outro na fila atrás de Pinochet era seu ajudante de ordens, coronel Enrique Morel Donoso. Como Amenábar, seu nome não constava da lista da delegação oficial chilena à posse de Geisel. Militares brasileiros foram orientados a buscá-lo quando precisassem de alguém para falar em nome do líder supremo chileno sobre os assuntos mais delicados. Morel era também um dos principais canais de comunicação entre Pinochet e o embaixador brasileiro em Santiago, Câmara Canto. Tinha uma curiosidade especial acerca das lições do golpe de 1964 e do regime militar vizinho — por exemplo, inquiria Câmara Canto sobre como os generais brasileiros haviam conseguido isolar vozes dentro da Igreja católica que denunciavam violações dos direitos humanos. À época, o cardeal de Santiago, Raúl Silva Henríquez, começava a fazer barulho à frente de um grupo ecumênico, ao lado de lideranças católicas, protestantes e judaicas. Com Pinochet no Brasil, o Comitê Pró--Paz do cardeal anunciou que o Chile mantinha cerca de 10 mil presos políticos.

Outras autoridades chilenas viajaram ao Brasil sem usar o Boeing da Lan-Chile. Enquanto membros do entourage presidencial mastigavam os canapés da recepção oferecida no Palácio do Itamaraty, uma missão sigilosa, sob o comando do general Héctor Bravo Muñoz, ex-adido militar do Chile no Rio, percorria fábricas do complexo militar--industrial brasileiro em quatro cidades, com uma longa lista de compras. Logo após o golpe chileno, na condição de comandante da IV Divisão do Exército, o general Bravo presidira o tribunal militar na região de Valdívia. Com base em acusações falsas, a corte distribuiu sentenças de execução sumária contra dezenas de civis — incluindo doze pessoas assassinadas pela chamada “Caravana da Morte”, o grupo de extermínio que sobrevoou o Chile num helicóptero Puma despejando corpos pelo caminho. Nos anos seguintes, Pinochet o nomearia ministro e, em 1976, embaixador no Brasil.

Antes de o golpe contra Allende completar um mês, o Conselho de Segurança Nacional do Brasil já avaliava um pedido de exportação de cerca de 450 veículos militares à junta chilena. As compras do general Bravo Muñoz somariam inicialmente 40 milhões de dólares (algo como 200 milhões de dólares em valores atuais, corrigidos pela inflação). Ao final, os contratos firmados nos meses após a morte de Allende fariam o Brasil, subitamente, saltar para a posição de segundo maior fornecedor de armas ao Chile, atrás apenas dos Estados Unidos, onde o Congresso começava a limitar vendas em razão das denúncias de violações dos direitos humanos. Para a ditadura brasileira, a mudança de regime em Santiago era também um grande negócio.

Sobre o tapete vermelho na base de Brasília, Pinochet cumprimentou mais algumas autoridades — ele tinha um aperto de mão exageradamente forte —, beijou o rosto da embaixatriz chilena no Brasil e passou em revista as tropas alinhadas diante do avião. Depois, ouviu ereto os hinos dos dois países, seguidos de 21 salvas de canhão. Por fim, sumiu em uma limusine Willys preta, entre sirenes, carros de escolta e seis batedores da Polícia do Exército. Todo o eixo rodoviário de Brasília, no sentido aero-porto-cidade, havia sido interditado para que o comboio do visitante chileno deslizasse em paz.

A ditadura quis cercar Pinochet com um copioso aparato de segurança, principalmente depois que o Departamento de Ordem Política e Social (Dops) de São Paulo obtivera informações sobre um suposto plano para assassiná-lo a tiros no Brasil. Um delegado do birô estadual de repressão disse ter escutado, em uma boate paulista, “uma senhora de sotaque espanhol” falar sobre um atentado contra o general durante a viagem. Fantasiosa ou verdadeira, a pista exigia medidas extras. O caso subiu aos cumes dos serviços de inteligência brasileiros e foi repassado aos chilenos, que formularam uma pequena lista de guerrilheiras foragidas que poderiam ser a misteriosa hispanófona. O elevador panorâmico que era o orgulho do hotel Eron, onde Pinochet se hospedaria na capital, foi coberto com cortinas opacas, à prova de franco-atiradores. Em sua agenda no Rio, em vez da ida ao Maracanã para ver o duelo entre o Flamengo de Zico e o Vasco do jovem Roberto Dinamite, entrou um passeio pela baía da Guanabara em uma lancha da Marinha, escoltada por duas embarcações militares. Em terra firme, um enxame de guarda-costas, com submetralhadoras à vista, o envolveria.

Jornalistas acompanharam de longe sua chegada a Brasília, confinados atrás de um cordão de isolamento. Em vez de uma chance de fazer perguntas, receberam dos chilenos uma unilateral “carta ao povo brasileiro”. Escrito no característico patoá das ditaduras sul-americanas da época, o texto dizia que Brasil e Chile eram irmãos nascidos de uma mesma “obra civilizadora, cristã e ocidental” das nações ibéricas nas Américas, a qual se encontrava, novamente, nos regimes militares anticomunistas do presente.

As Forças Armadas […] assumiram em ambos os países a tarefa de abrir um novo regime político, estável, duradouro e projetado para o futuro. […] Constatamos, com satisfação, como nosso esforço recebe a compreensão de povos irmãos e amigos, entre os quais tenho o dever de destacar, especialmente, o Brasil.

A carta, porém, escondia o ponto central da história. O Brasil que Pinochet visitava não apenas “compreendera” os motivos da mudança de regime em seu país, mas havia se envolvido ativamente para derrubar Allende e facilitar a ascensão de um governo à semelhança da ditadura brasileira. Em meio à sangrenta transmutação chilena, o Brasil fora aliado de primeira hora na deposição da democracia e modelo na construção do novo regime.