Aqui você lê um trecho de Narrativas impuras, reunião de ensaios de Eneida Maria de Souza (UFMG) publicada neste mês. É o 11° livro do Selo Pernambuco/ Cepe Editora. Você pode adquirir seu exemplar em pré-venda, com preço promocional até 22/10, clicando aqui.

***

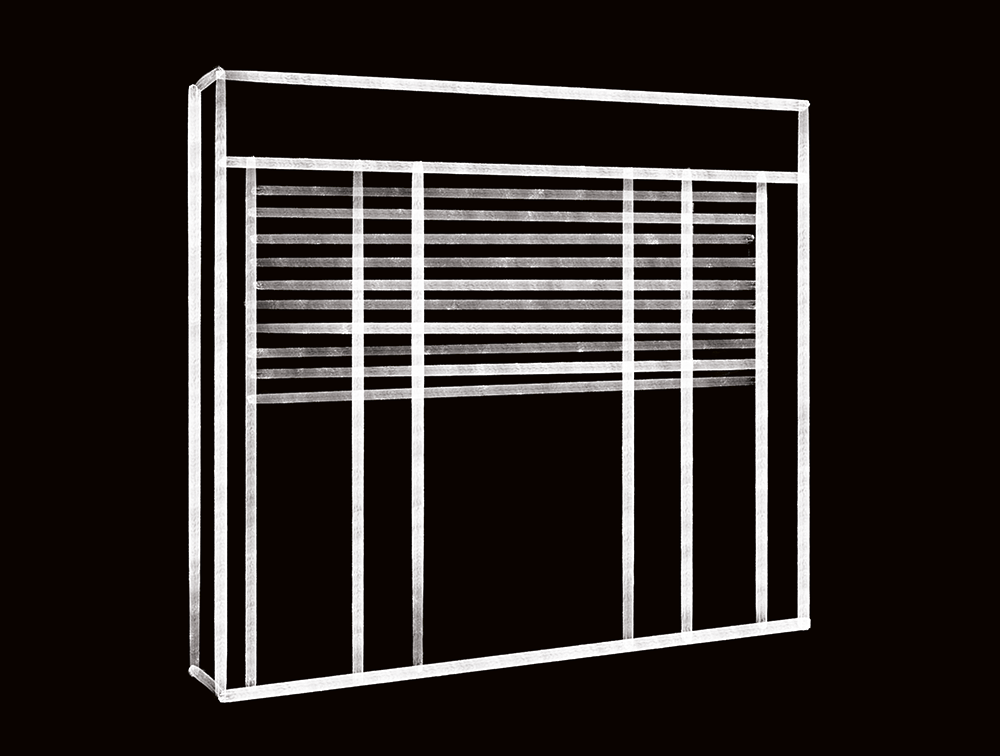

A janela de esquina do meu primo (1822), última novela de E. T. A. Hoffmann, encena o diálogo entre dois primos, cujo protagonista encontra-se numa situação de total imobilidade, sem poder afastar-se de casa. Consola-se em olhar, pela janela, o burburinho do movimento da feira instalada em sua rua. As personagens descrevem impressões sobre o panorama, o que resulta na construção da narrativa a partir da imaginação criadora de ambos:

— Você decerto acredita que estou em plena convalescença, ou até mesmo curado de meu mal. De maneira nenhuma! Minhas pernas são vassalos inteiramente infiéis, que se rebelaram contra a cabeça do soberano e não querem ter nada mais a ver com o restante do meu precioso cadáver. Isso significa que não posso me locomover e me deixo levar nessa cadeira de rodas para lá e para cá com muita elegância, enquanto meu velho inválido assobia as marchas mais melodiosas de seus tempos de guerra. Mas essa janela é meu consolo, aqui a vida alegre ressurgiu para mim e eu me sinto reconciliado com o movimento incessante que me proporciona. Venha, primo, dê uma olhada para fora! [nota 1]

A observação da cena eufórica e vibrante do comércio, com seu jogo de trocas, de barganhas e excentricidades de vários tipos da sociedade alemã da época, contrasta com a vida reclusa e solitária do primo. O povo está aí representado pela diversidade de profissões, de nível social e de costumes, de conversas e malandragens próprias das feiras, vitalidade que, aos olhos dos primos, promove estórias imaginadas e pretéritas. Precursor dos relatos de Poe e Baudelaire sobre a multidão, Hoffmann inverte a função do flâneur que percorre as ruas da cidade, pela de voyeur, ao contemplar e produzir a ação da narrativa pelo olhar da janela, utilizando-se da imaginação ao recriar histórias das personagens que povoam a feira. Com a ajuda do binóculo, objeto que propicia a ampliação das imagens e ao mesmo tempo a percepção dos detalhes de cada cena, inaugura-se a arte do olhar como um dos dispositivos literários. Pela acuidade do detetive e a invenção de enredos, cria-se uma ficção que enaltece o cotidiano, a voz popular e os ruídos do povo. O toque irônico do texto reside no contraste entre o espetáculo do ambiente da feira, com a profusão de bancas de carne, guloseimas e frutas as mais diversas, com a refeição frugal do enfermo, composta de sopa e um naco de carne e pão. A imaginação supera a carência, e é aí que se impõe a ficção.

Nasce, assim, a fisionomia da cidade moderna, formada pelo espetáculo da rua, que passa a exigir o desenvolvimento de novas habilidades para se captar o sentido da vida provisória e mutante. Como nos lembra Renato Cordeiro Gomes, pioneiro no estudo das cidades entre nós, “o primo ensina ao narrador a fixar um ponto de vista para aprender a ver corretamente; ensina-lhe a ‘arte de enxergar’, chamando a atenção para os detalhes engraçados que se oferecem aos seus olhares.” [nota 2]

À feição do primo que se encontra paralisado e sem acesso à rua, estamos, contudo, privados do olhar e do movimento em direção à cena da multidão, exilada para dentro das casas e sem perspectiva de futuro. A enfermidade atinge os movimentos para o exterior, a paralisia instaurada pelas portas fechadas contenta-se em abrir as janelas, escancará-las, para que entre o ar das ruas, não suas vozes. O interior nunca foi tão valorizado e desprezado, se considerado sob vários pontos de vista, como única moeda de troca, na falta do outro, na comunicação entre pares. Mas as duas instâncias espaciais não devem ser tomadas em separado, uma vez que o exterior é inerente ao interior, e vice-versa. O cuidado obsessivo com o corpo, em momentos de pandemia, compreende o movimento que vai da assepsia ao cuidado narcísico contra o contágio, do isolamento físico à promessa de enriquecimento — ou enfraquecimento — espiritual. O fora se imiscui no dentro, a superfície das relações entre o eu e o outro torna inócuas todas as fronteiras, particulares ou coletivas, pois o movimento está enclausurado e só resta a invisibilidade do inimigo comum, o vírus. Diante do “pânico imobilista de hoje”, segundo o arquiteto Guilherme Wisnik, o contágio é, portanto, democrático e igualitário:

Hoje, contudo, sabemos que a ameaça está disseminada por toda parte. Ela é invisível, e de difícil detecção e controle, pois revoltas da natureza podem eclodir em toda parte, e a qualquer momento. O agente terrorista talvez seja o seu vizinho. O mesmo que, eventualmente, pode lhe transmitir a covid-19.[nota 3]

As janelas do presente abrem-se para a cidade virtual, cuja multidão se esforça em encontrar alento no burburinho esquizofrênico de vozes, consoantes ou discordantes, aproximadas e distanciadas, mas em busca da saída, até então inexistente. O comércio eufórico do capitalismo, das feiras agora canceladas das ruas e do consumo desenfreado dos povos limita-se ao delivery, à invisibilidade das prateleiras e ao contato asséptico com o outro. A sensação de se estar na condição do homem comum, daquele que prima pelas ações pequenas do cotidiano, do cuidado da casa, do trabalho braçal, seria um alerta às vaidades e às vidas exemplares das pessoas ilustres? A literatura tem o mérito de reavivar situações protagonizadas pela vida simples e secreta de suas personagens, desprovidas do apelo à exterioridade e ao outro, por desconhecer a separação entre o fora e o dentro.

As janelas e o silêncio das ruas sinalizam o impasse do movimento para o exterior e a paralisia imposta pelas circunstâncias, naturalizando as relações entre interior/exterior, como se a imobilidade dependesse de critérios alheios à vontade do sujeito. Na verdade, a reclusão assume ares de prisão, dentro da própria casa, já que a liberdade individual se vê ameaçada pela iminência da morte. Mas essa situação não constituiria o habitual sentimento de pessoas acostumadas a ter como estilo de vida a convivência com o silêncio, a solidão, o isolamento, e cujas janelas são abertas conforme desejo e necessidade ocasionais? O trabalho exercido nos interiores seria, para muitos, sinônimo de conversa consigo próprio e afastamento voluntário de uma saudável convivência diária com seus interlocutores? A escolha de uma vida reclusa tem, contudo, limites e não obedece a ordens alheias, uma vez que sua duração é controlada pelos sujeitos.

A paralisia que, por muitos meses, tem afetado a população citadina atinge o espírito de quem com frequência estava acostumado a locomover-se de forma livre e de acordo com seus interesses. Na falta de opções, a rotina recebe conotação importante, no convívio do sujeito consigo próprio; no ordenamento obsessivo das tarefas diárias; no alinhamento compulsivo com os espaços rarefeitos da casa; no reconhecimento de cada canto, antes ausente pelo olhar apressado e alheio à morada. O discurso literário sempre demonstrou apreço ancestral ao ambiente doméstico, exemplos que vão de narrativas centradas na visão romântica de donzelas sonhadoras e reclusas por ordem familiar, aos indícios da novela policial, nascida no interior dos lares burgueses. O surgimento do romance policial é interpretado por Walter Benjamin como produto da articulação entre mudanças de ordem social, a modernização das cidades, transformações de ordem subjetiva, a perda de identidade do sujeito no meio da multidão. O filósofo alemão reconhece serem os criminosos dos primeiros romances policiais homens pertencentes à classe burguesa, pelo fato de deixarem no interior suas marcas e impressões. Os objetos que compõem o ambiente da casa são revestidos de capas de veludo, invólucros que facilitam a identificação da marca digital de seu proprietário, assim como a revelação de uma das provas possíveis do crime cometido. A interiorização do sujeito moderno nos lares burgueses manifesta-se também pelo desejo de propriedade, da aquisição de bens que o liberem do anonimato vivenciado pela experiência da rua e da multidão.[nota 4]

Um dos componentes da valorização dos objetos como signo de propriedade reside na compulsão cumulativa do espírito do colecionador, o que reforça o apego do sujeito ao culto da casa, guardiã dos tesouros adquiridos. Na condição de um museu particular, é necessário cultivar os bens, guardá-los, num convívio que ultrapassa a contemplação mera e simples, mas que resume o desejo manifestado pelo homem de cada vez mais auratizar os objetos. Levando tudo isso em consideração, justifica-se o prazer de grande parte das pessoas em permanecer em casa em tempo de recolhimento e pandemia. A rua apresenta-se vazia, o burburinho do povo encontra-se por enquanto paralisado, as crianças sumiram dos parques e os passeios estão por enquanto cancelados.

Na breve caminhada pelas ruas, a solidão estampada nas lojas fechadas ou semiabertas, o desamparo de habitantes e andarilhos que se refugiam no exterior e encontram aí sua precária casa, o silêncio das vozes da cidade, os pregões que ecoam e dão vida às ruas, tudo converge para a sensação de um tempo apocalíptico e sem retorno. No olhar indefeso e no temor pela contaminação do vírus, refugiar-se em casa passou a ser privilégio de poucos. Embora se saiba que o preço é muito alto, uma vez que a falta do convívio presencial com o outro afeta sensibilidades e instaura talvez a desconfiança e o afastamento social. A atenção ao culto dos hábitos cotidianos constitui nestes tempos a palavra de ordem. Tornamo-nos solidários com o alheio, despimo-nos da aparência marcada pelo luxo e talvez a riqueza, e o pensamento voa: será que poderemos aceitar a perda dos valores tão arraigados na sociedade e nos transformarmos um dia em pobres como Jó?

As máscaras são no momento a estratégia utilizada para nos protegermos, pois ainda nos escondem, tornando-nos anônimos entre os que se arriscam, por desejo ou necessidade, a sair de casa. Ao mesmo tempo nos iguala, pois o rosto, coberto por uma tira de pano, contribui para a preservação das identidades, para o olhar anônimo de quem compactua com o outro. Como janelas do corpo e da alma, os olhos se comunicam com o exterior, à procura de algum parco diálogo. Olhares cúmplices, condescendentes, em busca de um sorriso inexistente ou de um abraço proibido. Sem vaidade, a maquiagem no rosto feminino, antes máscara e embelezamento, cede lugar aos diferentes modelos de máscaras, a única manifestação de diferença, ainda que bastante precária. Funcionam, às vezes, como símbolos de distinção social, já que algumas recebem ornamentos e se sofisticam. Mas sua função primária é a privação do contágio com o alheio, resultando no aprimoramento do contágio narcísico com a própria condição de portador de um escudo capaz de afastar o encontro e a integração humanitária entre as pessoas. O isolamento corporal, a comunicação virtual estabelecida como norma e o fortalecimento das redes sociais representam uma das mais fortes manifestações desses tempos. Nos apartamentos fechados e nas janelas abertas para a circulação do ar puro, a espera pelo fim da pandemia é nossa mais arraigada esperança.

Na contramão do texto de Hoffmann, apresentado no início deste ensaio, a feira movimentada e o espetáculo presenciado pelas personagens cedem lugar ao cuidadoso trabalho de preparar, agora, o próprio alimento dentro dos lares, restaurando-se antigos hábitos e cultivando a culinária como forma de congraçamento entre familiares e amigos. Bolos da vovó e outros quitutes de família complementam o tempo nem tão vazio que está sendo vivido, como se o alimento do corpo diminuísse o desejo de sair e de desfrutar do encontro com os amigos. A cultura livresca presta agora outro serviço, por meio da leitura de receitas e da escuta de vídeos, uma vez que a prática da culinária precisa ser estimulada para que a permanência em casa tenha gosto e cheiro próprios, nascidos do esforço e do labor caseiro e aconchegante. Tudo ilusão? Ou compensação? Não importa. A pandemia talvez incite mudanças nas mentes e nos hábitos futuros, em que a correria das cidades e a aflição por um bom lugar num restaurante tornem-se obsoletos ou raros, pela valorização de costumes até então desprezados por grande parte da população.

No entanto, a precariedade das vidas miseráveis, a situação angustiante do ambiente de pobreza que as cidades do Brasil tornam mais visíveis neste momento não combinam com a atmosfera de um país que poderia ter cuidado com atenção da saúde pública e do bem-estar social. A desigualdade urbana convoca a ajuda de voluntários, de doações, com o intuito de amenizar o sofrimento de quem não possui moradia nem emprego. Neste período de pandemia, escancaram-se as diferenças sociais, no número de atingidos pertencentes a classes menos favorecidas, como negros, indígenas e desabrigados, realidade existente há tempos, mas menosprezada pelos dirigentes. Nenhuma ilusão possível fará com que o vírus estanque essa desigualdade, pois é nesse setor que a tragédia social ganha força e visibilidade. A morte ronda as esquinas, aproxima-se dos idosos, torna-se assunto diário na mídia, muitas vezes de forma naturalizada, e os riscos impedem-nos de acompanhar seus rituais, desvelando-se sua crueza e nossa total incapacidade de controlá-la. Triste época em que se banalizam e se barateiam vidas perdidas, cortadas em pleno voo, tanto nas residências quanto nos hospitais, nas ruas, favelas e aldeias indígenas.

No início da pandemia, as cidades tornaram-se vazias, visão cinematográfica de fim de mundo. Seria essa a paisagem que se descortina para o futuro? Ou a irresponsabilidade de muitos que insistem em povoar o cotidiano, em preencher o vazio experimentado nos dias de reclusão, responde por questões que beiram a irracionalidade? Comportam-se à maneira de quem não suporta a vida sem o fora, sem o outro, como se o exterior fosse apartado da instância interior, formando um bloco distinto. Não estaria o suposto exterior das ruas devolvendo ao interior abafado pelo isolamento um alerta para a revisão dessa relação conflituosa entre sujeito e comunidade? A privacidade só tem lugar quando se associa ao público, uma vez que a convivência entre os dois polos deverá, necessariamente, levar em conta seu aspecto ambivalente e sua indistinção radical.

Carlos Drummond de Andrade, no poema Hotel Toffolo, incluído em Claro enigma, é certeiro quando se expressa de modo contundente a respeito da fome como carência interior e não restrita às necessidades mais físicas. À semelhança da personagem de Hoffmann, que se diverte e se nutre com a contemplação e o prazer contidos no movimento da feira, no colorido das barracas, no excesso de guloseimas e de cores das verduras, para enfim satisfazer-se com um pequeno naco de carne. O poeta sintetiza de modo original esse sentimento:

HOTEL TOFFOLO

E vieram dizer-nos que não havia jantar.

Como se não houvesse outras fomes

e outros alimentos.

Como se a cidade não nos oferecesse seu pão

de nuvens.

Não, hoteleiro, nosso repasto é interior

e só pretendemos a mesa.

Comeríamos a mesa, se no-lo ordenassem as Escrituras.

Tudo se come, tudo se comunica,

tudo, no coração, é ceia.[nota 5]

NOTAS

[nota 1]. E. T. A. Hoffmann, A janela de esquina do meu primo. Tradução de Maria Aparecida Barbosa. Posfácio de Marcus Mazzari. São Paulo: Cosac Naify, 2010, p. 13.

[nota 2]. Renato Cordeiro Gomes, Janelas indiscretas e ruas devassadas: Duas matrizes para a representação da cidade. In: Revista Dispositiva, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, maio-out. 2012, p. 6.

[nota 3]. Guilherme Wisnik, Com coronavírus, mundo vive em nevoeiro, diz Guilherme Wisnik. In: Folha de S. Paulo, São Paulo, 11. abr. 2020.

[nota 4]. Esta passagem está contida no ensaio Riscos de interpretação, presente no livro Narrativas impuras.

[nota 5]. Carlos Drummond de Andrade, Hotel Toffolo. In: Carlos Drummond de Andrade, Obra Completa. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, p. 256. Organização de Afrânio Coutinho.