“Tomem um círculo, acariciem-no, ele se tornará vicioso.”

Eugène Ionesco, A cantora careca

Na moderna prosa de ficção brasileira, um novo estilo literário surge nos anos 1930 e, por ter sido endossado pelas novas e sucessivas gerações de escritoras e escritores, se torna canônico.

Por um lado, o novo estilo estimula o enfraquecimento da proposta de ficção vanguardista dominante nos anos 1920, de que são exemplo Memórias sentimentais de João Miramar (1924) e Macunaíma (1928). Por outro, busca reforçar o alicerce assumido voluntariamente pela jovem prosa regionalista. Volta à tona o afrancesado Realismo-Naturalismo oitocentista, de que são exemplo, em português, os romancistas Eça de Queirós e Aluísio Azevedo.

O enfraquecimento do estilo vanguardista, se aliado à reincidência do exitoso estilo literário oitocentista, não abre um vazio, que estaria para ser preenchido pelas novas gerações. A partir de A bagaceira (1927), romance de José Américo de Almeida, o Realismo-Naturalismo se sobrepõe ao vanguardismo de 1922 para se oferecer como o fundamento indispensável para a participação sociopolítica e partidária do escritor e da obra literária que produz.

Já tendo passado pela descoberta do passado colonial brasileiro em Minas Gerais, os adeptos da Semana de Arte Moderna de 1922 cancelam, por sua vez, uma viagem ao nordeste da nação e perdem o trem-de-ferro da História. No grupo, excetua-se Mário de Andrade. Em companhia de Oneyda Alvarenga, fica às voltas com a pesquisa em arte popular, de fundo oral e musical. Produto tardio da Semana de Arte Moderna, o poeta Carlos Drummond de Andrade continua a manter como pasto de ruminação a arte colonial mineira, e consegue identificar — no ato — o novo tempo e a nova condição do artista: “Esse é tempo de partido,/ tempo de homens partidos”.

Produto da sobreposição do reforço ao antigo estilo com o enfraquecimento do estilo moderno, o estilo 1930 dispensa a colaboração de Machado de Assis e de sua escrita peculiar. Em tempos realistas, o romancista descendente de escravizados tinha optado por assumir uma postura radical em matéria sociopolítica e partidária. Em país dado como escravocrata e pós-colonial, Machado dispensa o leitor letrado brasileiro (ele é o único “senão” de Memórias póstumas de Brás Cubas, cap. 71) para assumir, na passagem do Romantismo ao Realismo-Naturalismo, o anacronismo estético. Torna-se prosador singular, atrevido e genial. É inventor e é imbatível. Vale dizer: a composição e a prosa de ficção inventadas por Machado de Assis são tão intransferíveis quanto, no século XX, a composição e a prosa de ficção de Clarice Lispector e de Guimarães Rosa.

Tematicamente, a prosa regionalista dos anos 1930 acolhe as denúncias socioeconômicas e políticas de uma classe social marginalizada (no Brasil, não necessariamente a classe operária, mas a “classe” do miserável povo nordestino, a sobreviver sob o jugo do senhor de engenho), então configurada em terras soviéticas pelo “realismo socialista”. Para se compreender o arco universal que a reconfiguração temática pela prosa regionalista representa, recomenda-se — ao lado dos manifestos vanguardistas, de que faz parte o difundido por Gilberto Freyre, — a leitura não só das Cartas de Inglaterra (em particular A Irlanda e a Liga Agrária), de Eça de Queirós, como também dos manifestos e textos críticos de autoria do crítico soviético Andrej Jdanov, hoje negligenciados ou esquecidos.

De A Irlanda e a Liga Agrária, socorre-nos este curto trecho: “Há também outra coisa que se percebe bem: é que a população trabalhadora da Irlanda morre de fome, e que a classe proprietária, os land-lords [senhores de engenho em tradução abrasileirada?] indignam-se e reclamam o auxílio da polícia inglesa quando os trabalhadores manifestam esta pretensão absurda e revolucionária — comer”.

Entre nós, Jorge Amado será o mais sensível discípulo da reconfiguração temática operada pelo retorno do Realismo-Naturalismo e Graciliano Ramos, o primeiro mestre. O tardio Seara vermelha (1946) e o radical e diaspórico Vidas secas (1938) os representam, respectivamente. A descrença sobre a possibilidade de sobrevida no torrão natal, presente no próprio estilo de Graciliano pelo uso do futuro do pretérito do modo indicativo, só ganhará altura estilística e temática semelhante na figura do retirante de Morte e vida Severina (1955), poema de João Cabral de Melo Neto.

O estilo que se canonizará mantém, por um terceiro lado, laços estreitos com a técnica de montagem introduzida pelo filme na narrativa cinematográfica industrial (os cortes abruptos, ou não, no processo de sequenciação de cena, por exemplo). Pela atuação e pela trama, o ator de cinema tocava o espectador teatralmente e, por efeito dos procedimentos de decupagem e de montagem fílmicas, passará também a tocá-lo pela nova linguagem narrativa. Para André Malraux, o cinema ganha sua autonomia linguística no momento em que D. W. Griffith inventa o close-up (ver o ensaio Esboço de uma psicologia do cinema, de 1940).

Griffith não adapta a trama (ou o roteiro) à sua própria mise-en-scène nem tem a intenção de aprimorar a atuação do ator (tarefas primordiais do metteur-en-scène de teatro). Ao focar o rosto solitário de Lillian Gish, atriz de Intolerância (1916), e torná-lo absurdamente gigantesco, o diretor se associará ao montador do filme e terá de recompor a sequência pela inserção do close-up. Torna mais impressionável e sensível o espectador sentado na poltrona. Quando dirigida por Michelangelo Antonioni, Jeanne Moreau bateu o pé e disse ao cineasta que queria “conhecer” melhor o personagem para poder interpretá-lo com maior rigor e riqueza psicológica. Antonioni lhe responde, dizendo-lhe que isso não era problema de ator.

Da técnica de montagem cinematográfica — da “forma fílmica”, para usar a expressão clássica de Eisenstein, que se combina com o “sentido fílmico” — deriva o estilo literário posto em circulação pelos grandes prosadores norte-americanos, dados como pertencentes a “geração perdida”, para usar a expressão de Gertrude Stein. Em sua época de esplendor, o romance norte-americano moderno volta os olhos para os recursos narrativos da montagem, tal como exposta por teóricos do cinema, soviéticos e europeus. Leiam-se tanto a trilogia USA (1930–1936), de John dos Passos, marco inicial da produção literária que ganhará o mundo, quanto o hoje clássico L’âge du roman américain (1948), de Claude-Edmonde Magny.

O estilo a ser canonizado nos anos 1970 acarreta o gradativo desaparecimento, na trama ficcional, da análise psicológica francesa, típica do gênero récit em primeira pessoa, cuja origem se perde em 1678, data da publicação anônima do romance A princesa de Clèves. No século XX, Raymond Radiguet, jovem amigo de Jean Cocteau, fará um pastiche do clássico seiscentista, Le bal du Comte d’Orgel (1924), mas é Albert Camus, com O estrangeiro (1942), quem fará o récit clássico francês reganhar os modernos direitos de cidadania.

Cito a primeira frase de O estrangeiro: “Aujourd’hui, maman est morte.” O mero (e trágico) acontecimento é enunciado por descrição fria de comportamento humano afetado emocionalmente, que se sobrepõe à reflexão do narrador/personagem e do leitor para aniquilar qualquer resquício sentimental. Essa primeira frase já é um manifesto literário tanto para o Nobel Patrick Modiano quanto para as narrativas menos vulcânicas de João Gilberto Noll (narrativa vulcânica é A fúria do corpo, nada a ver com o récit). Por outro lado, o estilo realista-naturalista de Camus, em primeira pessoa, recupera também, para o récit contemporâneo, as graças absurdas da prosa de A metamorfose (1915), de Franz Kafka.

Na prosa brasileira dos anos 1930, a cláusula subordinada é evitada. Ela tem função oposta à do close-up na tela de cinema. Ao alongar a oração principal, ameniza-se a contundência expositiva da narrativa. Ao se deixar subordinar, a frase vira coquete. Ganha gender feminino. Olha-se no espelho da página em branco a fim de embelezar sua atuação na narrativa. O estilo que se canoniza é falocêntrico, espontaneamente. A frase tem de ser enxuta, direta, penetrante e grossa. Adjetivos e advérbios devem ser também evitados ou abolidos. São enfeites recreativos e ruidosos. Podem brilhar tanto quanto, ou até mais, que o conteúdo da trama que está sendo enunciado. Nada de miçangas estilísticas. São sempre condoreiras. Como por encanto, desaparecem os diminutivos, vivos no português falado no Brasil. Na escrita literária, o sentido da afetividade estará na opção do narrador ou do personagem por vocábulo com repetição de um segmento fônico, como “vovó”, “Dudu”, etc. No exemplo de Albert Camus, “maman”, em lugar de “ma mère”.

Só a circunstância espacial do acontecimento merece ser descrita. Descrições longas e minuciosas são lembrança rediviva da primeira prosa de ficção nacionalista em país colonial. Minha terra tem palmeiras e um sabiá. Uma vez mais, o adjetivo “brasileiro”, se aposto ao conceito de literatura, representa uma das duas formas consecutivas de regionalização do universal. A segunda forma está nas vidas secas nordestinas. Ou seja, uma boneca russa menor, a região nordestina, se encaixa dentro de uma “matrioshka” um pouco maior, a nação macunaímica.

A circunstância temporal do acontecimento tende a perder precisões cronológicas a fim de que a situação dramática e o ser humano protagonista perdurem, em linguagem, de modo próximo à atemporalidade. A cronologia às vezes imprecisa traduz o conservadorismo da sociedade brasileira, pouco ou nada sensível à emergência da tão esperada transformação operada pela política revolucionária universal. O primeiro grande filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), mostraria o modo como as duas regionalizações introduzidas na arte pela literatura moderna voltam seus canhões retóricos para a constituição de uma linguagem cinematográfica brasileira. Para seus filmes, Joaquim Pedro de Andrade busca apoio em diferente estilo literário, de raízes mineiras. Diferente, mas não menos contundente na crítica sociopolítica.

Grande sertão: Veredas (1956), desprovido do estilo já então canônico, ganha genialidade ao alegorizar espaço e tempo e guardar os personagens contumazes da trama afortunada. Ao querer captar todas as sutilezas — misérias, riquezas, contradições e absurdos — do espaço regional mineiro e expô-las no interior do brasileiro já regional, Guimarães Rosa adota uma prosa desprovida de cronologia. Sobrepõe ao estilo já canônico, um semelhante, mas populoso de novos vocábulos. Um estilo dançante e miçangueiro, julgado inconveniente ou falso pelos regionalistas nordestinos.

***

Em lição ruidosa e bem pouco visual, entenda-se a notável aula inaugural de Clarice Lispector. “Havia uma orelha [grande, cor de rosa e morta] à escuta”. À semelhança do exemplo tomado a Albert Camus, dediquemo-nos à leitura contrastiva do primeiro parágrafo de Perto do coração selvagem (1943): “A máquina do papai batia tac-tac… tac-tac-tac… O relógio acordou em tin-dlen sem poeira. O silêncio arrastou-se zzzzzz. O guarda-roupa dizia o quê? roupa-roupa-roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras radiantes”.

Não é de todo fora de contexto a lembrança do pintor e músico futurista Luigi Russolo, responsável pela concepção de L’arte dei rumori (L’art des bruits) que, desde 1913, acata objetos tidos como não-sonoros na composição musical. Não esquecer palavras de Água viva (1973): “Vejo que nunca te disse como escuto música — apoio de leve a mão na eletrola e a mão vibra espraiando ondas pelo corpo todo: assim ouço a eletricidade da vibração. Substrato último no domínio da realidade, e o mundo treme nas minhas mãos”.

***

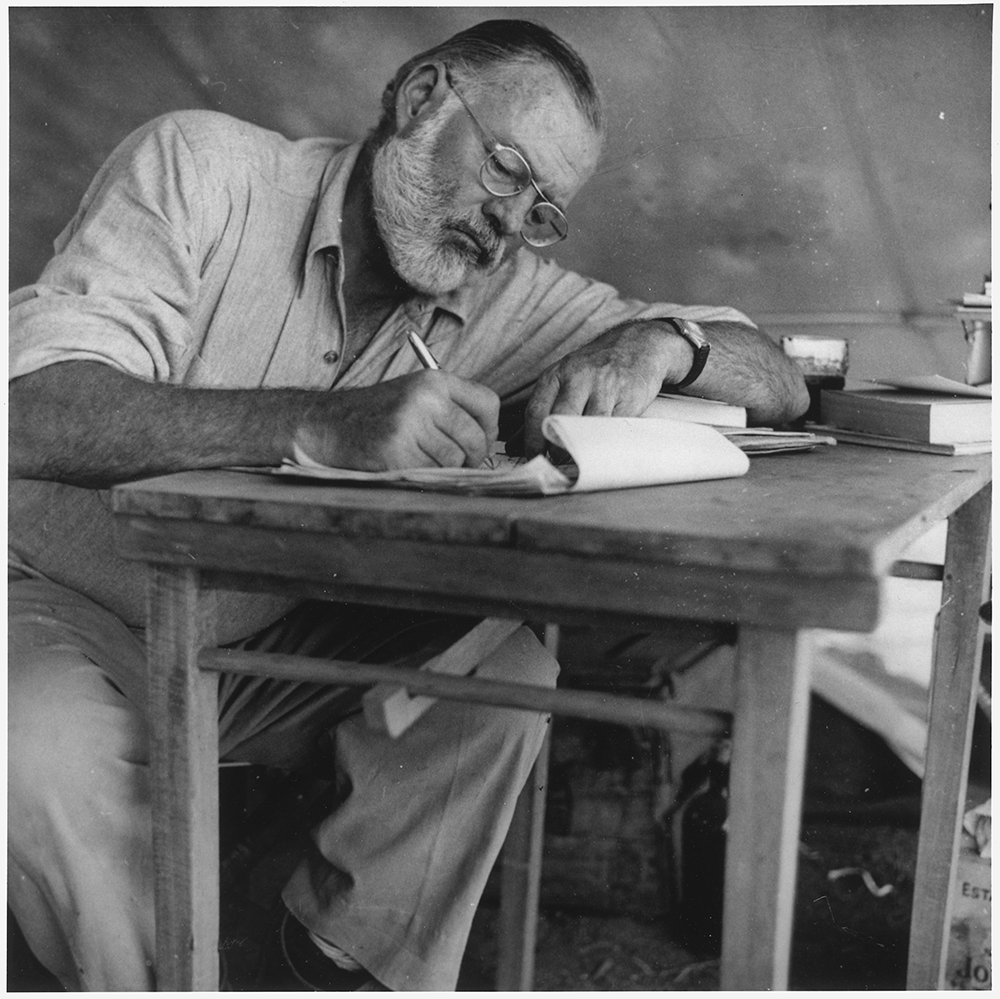

Em resumo: na nossa vida literária posterior aos anos 1930, o romancista Gustave Flaubert, com a conivência de Émile Zola e Maksim Górki, de Eça de Queirós e Aluísio Azevedo, vai dar as mãos ao contista norte-americano Ernest Hemingway. Em A moveable feast (1964), memórias parisienses do romancista norte-americano, não se desprezem o oitavo capítulo e o título que lhe é dado pelo jovem prosador no momento em que transita da escrita jornalística para a prosa literária que o significará como grande artista da palavra — “Hunger was good discipline”. (Atente-se para os variados significados de “disciplina”, tanto em inglês quanto em português: obediência às regras, norma, determinação, área de conhecimento, etc.)

Aos vários romancistas citados, há que se acrescentar Knut Hamsun, cujo melhor romance, Fome (1890), circula por todo o mundo e é o responsável pela concessão do Prêmio Nobel de 1920 a autor norueguês. Fome é a condição do ser humano miserável e enuncia — na imaginação e na sensibilidade do artista — o estilo que, à sua vez, vai organizar e articular a composição que se nutre da matéria faminta que é a ficção. A fome é também instituição. Não é por acidente que, ao final dos longos anos 1930, ou seja, em 1945, a ONU cria a FAO (Organização para a Alimentação e Agricultura) e que um de seus primeiros diretores seja o médico e nutrólogo pernambucano Josué de Castro, autor de Geopolítica da fome (1951, livro-resumo de uma série de estudos que começam em 1932).

Ainda está carente de análise e de interpretação o modo como, a partir dos anos 1970, o estilo da prosa de ficção dos anos 1930 passa a afetar a popularidade dos gêneros (genres) literários tradicionais. A demanda editorial transfere seu interesse maior pelos gêneros tidos como menores. O estilo exitoso exila o romance brasileiro para a prateleira das bibliotecas e elege o conto como prato-feito das editoras (de que a Ática, em coleção dirigida por Jiro Takahashi, é bom exemplo) e, posteriormente, o subgênero crônica e, mais recentemente, o gênero novela, uma espécie de suplemento, em tamanho maior, da short-story.

Com o correr das décadas finais do século XX, o romance, herdeiro da epopeia clássica, vai perdendo páginas e capítulos no Brasil. Despede-se da altitude épica que o configurou no passado europeu e ganha estilo, composição e ambição pré-determinados pela short-story. Entrega o cetro da ficção a narrativas curtas, às vezes curtíssimas, vizinhas do poema lírico moderno, oriundo este do sequestro do sujeito pelo futurista Marinetti. Lembre-se que o vanguardista italiano pregava o uso do verbo no infinitivo, a fim de evitar sua conjugação em pessoas, “submetendo-se ao eu do escritor”. Volto a citar o italiano: “Destruir na literatura o ‘eu’, isto é, toda a psicologia”.

O soroche não é apenas um distúrbio causado pela baixa pressão parcial de oxigênio em altitudes elevadas. Entre nós, o soroche é metáfora a recobrir a condição e o estado atual da literatura brasileira. Recorrer a Jorge Luis Borges — autor de O Aleph, A biblioteca de Babel e Pierre Menard, autor do Quixote — deveria nos lembrar não a opção radical do escritor brasileiro pela narrativa curta, mas A terceira margem do rio, por exemplo, de Guimarães Rosa. Altitude tão difícil de ter sido atingida com a respiração no português falado no Brasil.

As sociedades modernas da informação apresentam um drama sem happy ending. Tudo o que se torna canônico, inclusive o estilo literário, logo abiscoita a condição de “normal” e passa a pertencer a domínio público. Indistintamente, pertence a todos e, no fundo, a ninguém. A história das artes nos ensina que, em prosa literária, a questão do estilo nunca se democratiza. Ao ser justificada pelo autor ou analisada pela crítica, ela se banaliza ainda mais. Ao se vulgarizar pelo silêncio consentido por todas e todos, vira tabu universal ou nacional. Infringir o tabu, quem há de?

Harold Bloom descobriu a fórmula mágica do sucesso de historiador/crítico universitário junto à massa dos leitores ocidentais. Isso, depois de ter sido um excelente crítico acadêmico dos autores românticos anglo-saxões e de se enamorar das teorias pós-estruturalistas francesas. Nada mais rentável em termos populares que se estabelecer na praça das Letras como o dono do cânone ocidental. Não lhe faltavam o direito de fala, o conhecimento da literatura ocidental, o lugar de fala, a cátedra em Yale, e a petulância — não é outra a intenção de quem se arvora em dono solitário do próprio nariz? O cânone é produto de demanda pessoal de reconhecimento público e passa a servir a todos os leitores, indistintamente, e, no fundo, a nenhum deles.

A arte da comoção (movere, em latim), do encantamento (delectere) e do ensino (docere) domada por um prosador e também a eleição dela por leitor sensível e singular caem de joelhos diante das princesinhas literárias elencadas por Harold Bloom em O cânone ocidental (1994).

Na verdade, o estilo literário que chega à condição de cânone é o resultado de concepção estilística elaborada nos anos 1930 e adotada por duas ou três gerações de prosadores brasileiros que se querem singulares dentro de determinada Tradição que, no calendário artístico, lhes é contemporânea. Tudo muito saudável, como não convém a uma disciplina da fome. Lembra-me uma observação de Ezra Pound em ABC of Reading (1934), que foi importante no momento em que eu buscava o projeto que redundou no romance Em liberdade (1981): “São saudáveis [healthy, no original] os homens que escreveram sonetos na época de Dante, os que escreveram curtos poemas líricos na época de Shakespeare e nas muitas décadas que se lhe segue, ou os que escreveram romances e contos, na França, depois que Flaubert lhes mostrou como fazê-lo”.

Derivada da obediência ao cânone, a vida saudável é a garantia do bem-estar generalizado pela história conservadora da literatura ocidental. (Talvez esse o motivo que leva Paulo Emílio Sales Gomes a recorrer à chanchada como uma espécie de solução saudável para o êxito do cinema brasileiro como produto industrial.) Uma bem diferente garantia de “disciplina” seria procurada e encontrada pelos artistas dos anos 1930, tomando de empréstimo a fome, para retomar Ernest Hemingway.

Voltemos os olhos para o capítulo 8 de A moveable feast (Paris é uma festa, publicado em 1985 pela Civilização Brasileira), já em pauta nessa discussão. Em Paris, cercado das grandes feras artísticas da época, o jovem Hemingway decide abandonar a atividade jornalística, que lhe propiciava os fundos necessários para se manter bem no exílio voluntário, com a intenção de iniciar uma carreira cujo fim é a prosa de ficção. Falta-lhe o dinheiro. Sobram-lhe as boas confeitarias, os bons restaurantes e a fome. Aceita passear pela cidade com água na boca.

Ele caminha pelo Jardim de Luxemburgo, onde o apetite perde a voracidade e pode canalizar a fome para os olhos laser que saboreiam a grande arte impressionista, exibida no edifício do Senado. Acata a disponibilidade em flânerie baudelairiana, ociosa e perversa. As pernas exercitam o corpo e a imaginação artística, peripatética como em Aristóteles ou no Nietzsche crítico de Flaubert, ganha a “boa disciplina” tendo como espelho as telas de Cézanne. A escolha do vocábulo disciplina para o domínio da fome e dos olhos laser da sabença mario-andradina já é, em si, um achado. Tem várias funções na formação do caráter do homem e da habilidade artística do escritor.

Não há análise psicológica da fome (pouco importa como se chega à sensação de fome, atitude um tanto impiedosa do ser humano em relação a outros semelhantes, os miseráveis; impiedosa, mas condizente com a condição de escritor em busca de excelência no trabalho a que se dedica de corpo e alma).

Relata-se uma experiência de fome. Água na boca. Não se tem, no bolso, o dinheiro suficiente para satisfazer o apetite. A fome se torna mais desesperada porque o escritor pisa Paris, metrópole que, para ele, significa e significará, no calendário de sua vida, a grande “festa móvel”. No domingo de Carnaval (festa tão móvel quanto as datas que marcam a chegada do escritor em Paris), você vive como se a Quarta-Feira de Cinzas já tivesse chegado. Vive com remorso por não estar brincando o Carnaval que espera brincar.

Qual é a graça da festa que é um desmancha-prazeres? Sem satisfação na realidade imediata, a fome aguça o apetite que, por sua vez, reganha força para manter o corpo e a imaginação em relação dolorida e fantasiosa com o passado e o futuro. A ação, no presente, se recolhe ao fundo do inconsciente para que, na esperança de alcançar o indispensável prazer se esperneie, disciplinadamente. O prazer virá sob a forma travestida de uma linguagem literária (ou artística) satisfatória.

Escreve Hemingway: “Quando não conseguia satisfazer o apetite é que aprendi a compreender Cézanne muito melhor e a perceber verdadeiramente como é que ele pintara suas paisagens. Ficava a imaginar se ele também não estaria com fome quando pintava; em seguida, pensava que talvez ele possivelmente tivesse esquecido de comer. Era um daqueles pensamentos doentios, mas luminosos que baixam quando não se dormiu bem ou se tem fome”. Hemingway, ao contrastar sua descoberta recente com a sabença do grande pintor francês, sente necessidade de esclarecer: “Mais tarde, pensei que talvez Cézanne sofresse de uma espécie de fome diferente”. As fomes podem ser diferentes, mas será sempre “a” fome, ou seja, o apetite não-satisfeito.

O apetite voraz, cuja satisfação é (deve ser, tem de ser) adiada, está na renúncia à escrita jornalística e ao ganho pecuniário e na gênese do estilo literário que se tornará modelo para a escrita falocêntrica de Ernest Hemingway. O desejo de fazer literatura leva o jornalista ao avesso das finanças. Vulgar é o jovem escritor acreditar e dizer que trabalha e ganha dinheiro para não sentir fome. Naturalmente doentio, o estágio voluntarioso de necessidade e penúria por que o jovem passa, ilumina os meandros de uma tarefa que almeja a condição do moto-contínuo (outros, mais hipócritas, trocam a condição do moto-contínuo por a condição da imortalidade).

O moto-contínuo da produção literária (ou artística), caso único talvez de Finnegan’s wake (1939), de James Joyce, tem sua energia gerada no movimento que, caso tenha uma finalidade previsível, nega a condição de máquina hipotética. Essa energia é tão valorosamente despropositada que vai gerar outro, diferente e voraz apetite no leitor — o de sua curiosidade sentimental ou intelectual pelo livro que seleciona ou cai em suas mãos.

O apetite da escrita e da leitura não deve ter fim e finalidade semelhantes ao da ejaculação precoce. Com a sensação de bem-estar alimentar adiada pela escrita literária, Hemingway convida o leitor a também retardar o gozo, optando pelo prazer (Roland Barthes), se é que algum dia — no caso da arte — um só indivíduo possa reclamar a satisfação da leitura de uma obra para si. Ao dramatizar situações cotidianas e accessíveis a todo e qualquer ser humano de fibra, Hemingway significa o mistério da escrita literária, sua gênese e criação, e ainda de sua indecifrabilidade completa e final pela leitura.

É ainda por querer dramatizar por situação cotidiana e accessível o mistério, que Hemingway narra o modo de composição de um de seus primeiros contos, Out of the season, publicado pela primeira vez em 1923. Refere-se ao processo original de compor um conto pela omissão voluntária de informação apropriada e necessária no texto, informação esta que levaria o leitor a ejacular precocemente.

De satisfação sempre adiada, o apetite voraz do jovem escritor não se aprimora apenas pelo manejo hábil, eficiente e econômico da linguagem fonética. Isso é feito há muito tempo e por muitos — se me permitem a generalização — em concordância com o estilo jornalístico que estiver em voga. A voracidade do apetite se significa por uma “omissão” — por uma falta que está alicerçada num dos pilares da retórica de ficção, de que se vale todo e qualquer escritor. A omissão está na habilidade de retirar do conhecimento tanto do narrador (e do protagonista) quanto do leitor um detalhe indispensável ao conjunto, necessário à totalidade da leitura do conto. Se não tivesse sido omitido voluntariamente, esse detalhe facilitaria — e como! —a compreensão global do drama humano que está sendo exposto pela narrativa. Cito Hemingway:

“Tratava-se de uma história muito simples chamada Fora da estação, cujo final — o suicídio do velho por enforcamento — eu acabara por suprimir. Isso foi feito em obediência à minha nova teoria de que se poderia omitir tudo, desde que o fizéssemos voluntariamente e isso pudesse fortalecer a história e levar o leitor a imaginar coisas para além do que compreendera”.

Extraordinário é o modo como Hemingway avança a possibilidade de desconstruir o estilo falocêntrico vitorioso naquilo que pode torná-lo canônico. Ou seja, o desconstrói no momento em que está por se transformar em modelo passível de ser repetido, linguisticamente, por um e por todos aqueles que estão antenados nos meios de comunicação eficientérrimos, dominantes na modernidade. Tornar compreensivo um texto é o mínimo de um estilo que não chega a transformar o resultado final em boa literatura. A ambição da literatura é outra e mais difícil de ser alcançada. Almeja despertar o apetite voraz do leitor, não o satisfazendo de imediato e nunca o satisfazendo, talvez.

O estilo de Hemingway dramatiza pela omissão um mistério que, na verdade, é a motivação para o interesse do público pelo conto e a razão de ser de sua composição literária.

Ao despertar a imaginação do leitor, o conto Fora da estação lhe dá as mãos. Caminham lado a lado. Para sempre. Ele se imprime na memória alheia e por lá permanecerá e durará até o fim dos dias. A voracidade do apetite sentimental e intelectual do leitor não é apenas racional. Ao adiar para sempre — nas melhores hipóteses — o lauto jantar que trará o bem-estar ao corpo e acalentará a alma de tranquilidade, a voracidade do apetite se deleita e se comove em paradoxo que elide a passagem do tempo, ocultando o caminhar futuro dos anos com lampejos de lembrança.

O mistério da literatura está na omissão voluntária de alguma coisa. A omissão se associa de maneira inventiva e original aos recursos que a retórica da ficção (ou seja, os bons recursos da Tradição que pode ser e, na maioria das vezes, não é só a contemporânea) oferece ao escritor. A esse respeito, a firmeza do jovem estreante Hemingway é decisiva e, por isso, pode ser exemplificada e testada por duas vezes no capítulo de Paris é uma festa, que estamos lendo.

Depois de se referir à gênese do primeiro conto, volta a Cézanne e observa que a apreciação das duas formas de arte se confunde: “Não há por que não acreditar que os leitores não cheguem a compreender o conto como compreendem a pintura. É sempre uma questão de tempo e de confiança”.

Mais ao final do capítulo, Hemingway vai-se referir à gênese do primeiro romance: “Sentei-me a um canto do bistrô com a luz da tarde a aflorar-me o ombro e comecei a escrever no meu caderno. O garçom me serviu um café crème que deixei esfriar antes de beber metade da xícara. Enquanto escrevia, me esqueci de beber o restante do café. Ao terminar de redigir, não queria tirar os olhos do Rio Sena. Queria ver as trutas e a superfície das águas que, ao subir e baixar graças à resistência que os pilares da ponte lhes opunham, criavam uma poça. A história do romance era a respeito de alguém que tinha regressado da guerra, embora esta nunca esteja mencionada no texto”.

--

Nota do autor: a omissão, que Hemingway apresenta como fundamento do conto Out of season, é conhecida hoje pelos especialistas como “teoria do iceberg”. Apenas lembro que levantei o procedimento e o trabalhei ao final de ensaio sobre O Ateneu, de Raul Pompeia, publicado na Luso-Brazilian Review em 1967, quando era professor na Rutgers University. Se não me engano, Carlos Baker só virá a nomear a omissão como “teoria do iceberg” em 1972, no livro Hemingway: The writer as artist.