Este é um trecho de Rumo a um cosmopolitismo da perda: Ensaio sobre o fim do mundo, do professor e pesquisador Mariano Siskind (Universidade Harvard, EUA), publicado em breve dentro da coleção “Pequena biblioteca de ensaios” da Zazie Edições, para leitura gratuita.

***

Este ensaio é uma tentativa de repensar, revisar, dobrar, retorcer, deslocar e reconceitualizar a noção de cosmopolitismo numa conjuntura histórica caracterizada pelo colapso total da função imaginária do mundo típica dos discursos cosmopolitas clássicos — o mundo entendido como a estrutura simbólica que costumava sustentar imaginários humanistas de emancipação, igualdade e justiça universais. O mundo hoje não é mais um horizonte significante viável para formas estéticas e culturais de agência cosmopolita. Então, qual seria o potencial ético-político hoje de um cosmopolitismo sem mundo? Um conceito expansivo e eufórico de cosmopolitismo, entendido como o desejo de expandir a própria subjetividade, até fazê-la coincidir com a totalidade do universo conhecido e desconhecido, ainda será útil para discutir a experiência avassaladora de perda que define o sentido contemporâneo de crise que eu estou chamando aqui de “experiência do fim do mundo”? [...]

Uma noção anacrônica de cosmopolitismo projetada para um tempo em que atores modernos operavam sob o pressuposto de que tinham “um mundo para conquistar” não é útil atualmente. Ela não questiona deslocamentos e perdas traumáticas que não conseguimos entender, lamentar e superar completamente; a sensação dolorosa de perda do mundo que experienciamos hoje — a impressão avassaladora, tão presente nos últimos anos, de que estamos vivendo durante o fim do mundo. [...]

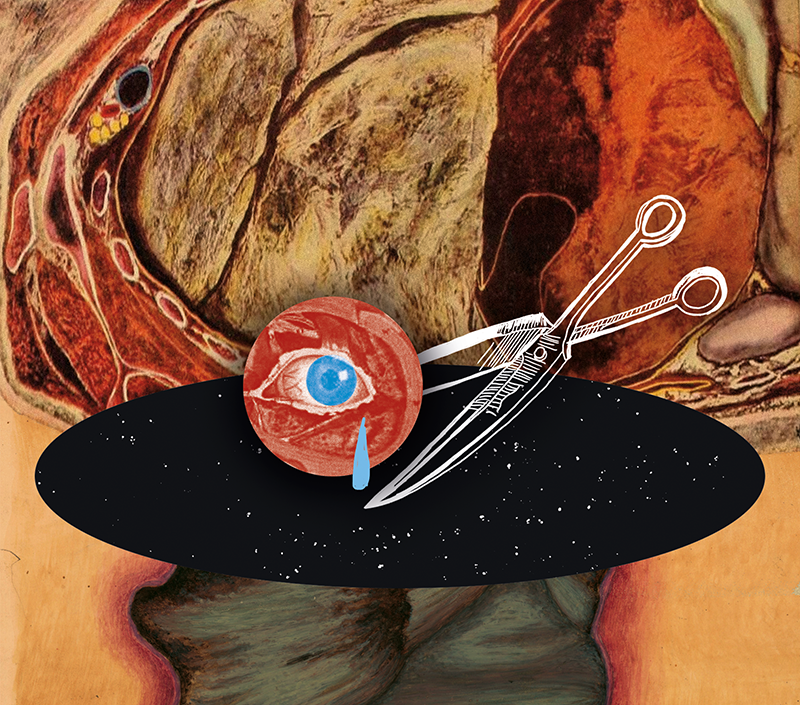

Este é um ensaio sobre os vestígios daquelas experiências que podemos chamar de arte e literatura [...] que propõe uma questão sincera e aberta sobre se tudo o que nós podemos fazer é chorar a perda do mundo e nada mais, e abordando a arte como o lugar onde podemos tomar parte no trabalho de luto [...].

Os sujeitos fantasmagóricos do fim do mundo (a legião de órfãos errantes, como Bolaño os chama em O olho Silva [...]) estão no centro de muitas das narrativas contemporâneas mais interessantes cuja contribuição estética consiste em uma busca programática para deslocar a possibilidade de suas próprias reterritorializações latino-americanas, nacionais ou, de forma mais geral, identitárias. Elas narram as trajetórias de personagens [...] que se aventuram em um mundo em decomposição que mal pode suportar seus deslocamentos hiperlocais ou globais. Eles exploram a tensão entre a experiência de perda do mundo e uma teimosia não-tão-cosmopolita de não abandonar o mundo, ou o que resta de seu potencial simbólico de significar deslocamentos globais inscritos no plano de fundo de uma emancipação universalista por vir. São narrativas interrompidas pela perda do cosmopolitismo, que tenta nomear o limite melancólico do luto, de abandonar o horizonte significante que já não existe. Cosmopolitismo da perda é uma noção que tenta caminhar no limite estreito de hoje entre duas forças: a impossibilidade de assumir as posições ético-políticas do sujeito cosmopolita, e a determinação de não desistir do cosmopolitismo como a estrutura discursiva que ainda sustenta a figura messiânica de uma justiça e reparação universais que sabemos que não estão prestes a chegar, mas não conseguimos deixar de esperá-las. [...]

Roberto Bolaño em particular é, no meu ponto de vista, o escritor topográfico da ferida traumática que desmundializa o mundo. [...] O olho Silva lida com sujeitos deslocados, destruídos, desabrigados, errantes marcados por iterações diferentes do fim do mundo [...].

Esse conto apresenta um elemento excepcional em relação ao corpus total das narrativas de Bolaño. Nos seus romances mais poderosos e nos contos, sua literatura é construída em torno de um trauma ético-político-poético historicamente situado na América Latina, Espanha e Europa Ocidental; isto é, independentemente de onde os enredos estejam localizados, o seu centro traumático está inscrito em uma formação geográfica transatlântica previsível. Mas em El ojo Silva, Bolaño desloca a ação para a Índia. [...] El ojo Silva está indo resgatar dois meninos (um deles não tem nem sete anos de idade, o outro, dez) de um bordel clandestino e labiríntico onde o mais novo está prestes a ser castrado em um ritual religioso em preparação para o festival onde um jovem eunuco é oferecido aos deuses e seu corpo encarna o espírito de uma deidade cujo nome Silva quer esquecer [...]. O menino mais velho foi castrado anos antes e é agora um escravo sexual oferecido aos prazeres dos turistas.

[...] Gostaria de ler El ojo Silva contra a tendência de postular “la violencia, la verdadera [de la que] no se puede escapar” aqui e no projeto ficcional de Bolaño como um todo, como um epifenômeno particularmente latino-americano, como um destino latino-americano (como no Poema conjetural de Borges, onde a resolução violenta do antagonismo social é um “destino sudamericano”) que, por conta de sua natureza historicamente situada, segue Silva e o narrador onde quer que eles vão. Eu acredito que esse não é o modo em que formas metafísicas e históricas de violência são articuladas na escrita de Bolaño, onde a violência inescapável é uma condição estrutural do não-mundo que elas já não podem habitar; é sintomático do que estou chamando de fim do mundo e que Bolaño frequentemente chama de el mal, seja ele encontrado no Chile, na Cidade do México, na ficcionalização de Ciudad Juárez que é Santa Teresa, em Luanda, Kigali, Monróvia e a selva da Libéria onde [Arturo] Belano pode ter morrido (em Los detectives salvajes), ou nas obscuras, abjetas esquinas de uma cidade indiana não nomeada [...] — porque as instanciações particulares de violência importam menos, significantemente menos, que sua função universal estrutural, constitutiva. Segundo esta interpretação, o golpe de Estado de Pinochet em 1973 [...] é meramente uma das instanciações da violência de que essas personagens não podem escapar; uma instância local importante, sem dúvida, porque ela sobredetermina a maneira em que Silva e o narrador percebem a violência do fim do mundo onde quer que eles olhem, mas ainda assim uma iteração particular de uma condição geral. E isso pode explicar o deslocamento da ferida traumática que no resto da narrativa de Bolaño é articulada localmente na América Latina ou na Europa para uma cidade não-especificada da Índia. Porque “Índia” não é Índia [...]; a Índia é meramente o significante de uma experiência que reside fora dos confins da América Latina e da Europa, um marcador que significa exterioridade em relação ao que é conhecido ou o que se pensa conhecer porque, em Bolaño, não é o conhecimento que media a relação das personagens com o mundo, mas a intensa experiência poética e erótica. É o nome intencionalmente não especificado de um lugar qualquer que exige uma falta de especificidade geocultural para que se possa atender ao seu propósito narrativo — destacar a universalidade da violência como a condição constitutiva unificadora do fim do mundo.