Em meio a observações sobre assar hadoques, Virginia Woolf anota como um brado de guerra na penúltima entrada de seu diário, em 8 de março de 1941: “Não: não almejo a introspecção. Lembro a frase de Henry James: observar perpetuamente. Observar a chegada da velhice. Observar meu próprio desânimo. Dessa maneira ele adquire alguma utilidade. Ou assim espero. Insisto em gastar este tempo da forma mais vantajosa. Eu naufragarei com minhas bandeiras tremulando”. Menos de vinte dias depois, colocou pedras nos bolsos do casaco e afogou-se no caudaloso rio Ouse, em Sussex, próximo de sua casa. Tinha 59 anos; estava em plena Segunda Guerra; sentia as marolas de um novo surto de loucura se aproximando. Atrás de si, além da obra literária monumental já conhecida pelo público, Woolf deixou outra, de impressionante literariedade: trinta cadernos contendo os diários que escreveu regularmente durante 38 anos – ou seja, quase toda a sua vida adulta.

De lá para cá, 75 anos depois, tornou-se uma das autoras mais conhecidas da literatura canônica ocidental, famosa por romances como Mrs. Dalloway, Ao farol e As ondas. Foi admirada pela prosa elegante e sensível; conceituada pela criação de uma abordagem particular do fluxo de consciência, em que a ação narrativa oscila não apenas entre o interior e o exterior do personagem, mas entre um personagem e outro; adotada pelo feminismo; estudada amplamente por vieses tão diversos quanto, por exemplo, estudos do modernismo, psicologia, narratologia, desconstrutivismo, gender studies e estudos pós-coloniais. Seus romances foram traduzidos entusiasticamente e por nomes de peso como Yourcenar e Borges. Woolf virou tema de peça, filme de Hollywood vencedor do Oscar, estampa de canecas e camisetas, deu origem a inúmeras adaptações. Seus diários, entretanto, permanecem sob o silêncio condescendente que se relega às obras ditas menores de um escritor, esmagados sobretudo pelo peso do gênero.

Vistos costumeiramente como registro fiel, exato e verdadeiro da vida e da subjetividade de quem os escreve, os diários encontram-se acorrentados a um regime de suposta sinceridade absoluta. E então é como se, em troca do propalado privilégio de “dizer a verdade”, tivessem de suportar o safanão que os aparta de outras obras, lhes nega dignidade literária e os degrada à categoria de obra subsidiária – útil talvez apenas pelo conteúdo relevante para iluminar outras. Como diz o romancista argentino Alan Pauls em sua tese sobre o assunto (infelizmente esgotada e conseguida por esta que vos fala de maneira borgiana numa biblioteca na cidade de La Plata), “para que o diário diga a verdade, é preciso expulsá-lo da literatura”.

O caso de Virginia Woolf

Cumprindo o destino aparentemente comum a todo diário de pessoa célebre – vir à tona quando quem o escreve sai de cena –, a primeira publicação do de Woolf ocorreu em 1953, capitaneada pelo seu marido, Leonard. Com mão editorial pesada para preservar a intimidade das pessoas citadas (boa parte das quais ainda estava viva), Leonard limou tudo o que não se referia à escrita de Virginia, intitulando o volume apropriadamente de A writer’s diary. A íntegra só seria publicada trinta anos depois, no fim dos anos 1980, em edição encabeçada pelo sobrinho do casal, Quentin Bell. Dessa maneira, e é bom frisar, até bem pouco tempo o único registro dos diários de Virginia Woolf disponível para deleite e análise era parcial. Nos dois sentidos. Recortado e, como todo recorte, enviesado.

Apesar disso viram-se desde o início cercados por uma espécie de curiosidade mórbida, comum aos diários de suicidas: encerrariam a chave do que levou a autora a tirar a própria vida? Foram, igualmente, envolvidos por aquele mesmo fascínio desprendido por todos os relatos de indivíduos que realizaram coisas extraordinárias, fora do escopo do homem e da mulher comuns: haveria ali as pistas da criação artística, os indícios da genialidade? Os estudiosos, por sua vez, se alvoroçaram na esperança de encontrar sinais que possibilitassem lançar nova luz às obras woolfianas. E o leitor comum, tão incensado pela autora, esperou encontrar ali não mais a Virginia Woolf enigmática embaçada pela opacidade das ficções literárias, e sim a verdadeira Virginia, em toda a sua humanidade.

Quem ler seu diário buscando encontrar uma explicação para o seu gesto final se verá frustrado, porém. Nos períodos que ela chama de “loucura” (tudo indica que sofria de bipolaridade) não faz registros, ou, quando faz, são, na melhor das hipóteses, lacônicos. Quanto aos indícios de gênese artística, bem, sim, esses diários contêm valiosas descrições do seu processo criativo, que permitem enxergar de diferentes maneiras sua obra. E, seguindo uma espécie de vocação despreocupada com as formas, comum nesse gênero, neles tudo cabe: reflexões sobre a guerra, as distinções de classe e a discriminação contra as mulheres; comentários sobre as leituras que fazia, o modernismo, as artes, a literatura produzida por seus contemporâneos; questionamentos sobre a natureza e os caminhos da crítica, do romance e da ficção.

Porém, os diários de Woolf possuem uma característica peculiar que ficou nublada até a sua publicação na íntegra: o fato de muitas vezes servirem como terreno de experimentação formal e conceitual. Nele, Virginia Woolf observou incessantemente e fez o mesmo que buscou em seus romances: registrou a consciência (no caso, a sua própria) e a passagem do tempo. O que se vê, ao longo dessas milhares de páginas, não é o retrato consolidado de uma Virginia que se vai formando aos poucos – a Virginia humana unívoca que se esperaria encontrar –, e sim o registro de uma metamorfose, o rastro da direção imprevisível à qual o calendário a arrasta. Algo bastante apropriado, aliás, a uma autora que em seus textos colocou em xeque justamente a noção de identidade narrativa, de solidez do sujeito e os limites da nossa possibilidade de conhecimento da realidade.

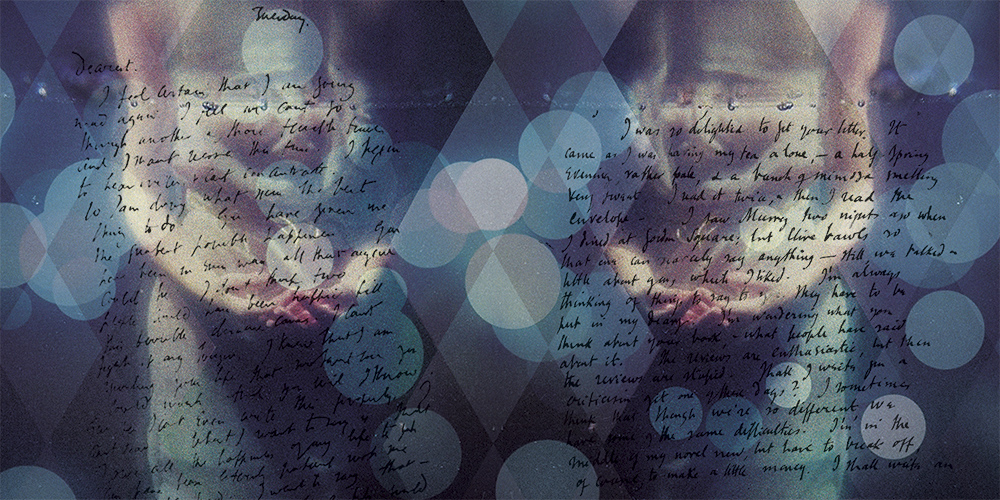

Ernst Jünger reescreveu e maquiou seu diário antes de publicá-lo. Katherine Mansfield escreveu distintas versões de uma mesma anotação, às vezes na mesma página. À maneira de um palimpsesto, Woolf ocasionalmente colava passagens completamente reescritas, elaboradas tempos depois, sobre as originais; e Leonard teria dito, sobre trechos de seu diário: “Não há aqui nem um pingo de verdade”. Não é difícil encontrar sinais de elaboração textual com que, em seus diários, os escritores tentam dar uma rasteira no tal “regime da sinceridade” (com todos os valores que vêm a reboque com ele: espontaneidade, transparência, verdade). Talvez os mais interessantes sejam justamente aqueles que, com maior ênfase, recusam-se a aceitar o procedimento que vincula o diário à vida e o desvincula da literatura.

Grosso modo, os escritores de diários do século 20 podem ser unidos no fato de que, em sua experiência, fundem-se catástrofes mundiais (guerra, holocausto, totalitarismos) e catástrofes pessoais (alcoolismo, depressão, degradação física). Eles travam guerras secretas dentro de si – contra os vícios, a loucura, a autodestruição – enquanto os conflitos de um mundo em desaparecimento sugam sua subjetividade e os atravessam com máquinas de extermínio. Seus diários são terrenos de resistência – falhas e fracassadas, mas quase sempre as únicas possíveis – e, dessa maneira, não podem ser vistos apenas como expressão individual; por mais íntimos que pareçam, seu discurso sempre permite articular as vozes e experiências alheias. Em Woolf, essa articulação surge muitas vezes por meio de cenas, que ela aliás considera seu “modo natural” de contar. Navega no intersticial; esfumaça fronteiras de gênero; e não consegue narrar nenhum tipo de texto sem se valer de encenações ou personagens (o exemplo mais notório na não ficção é muito possivelmente Um teto todo seu, famoso ensaio em que ela lança mão de uma fictícia irmã de Shakespeare para argumentar por que, historicamente subalternas e relegadas ao lar, as mulheres foram impedidas de desenvolver suas vocações).

Há ainda que considerar, no caso específico de Virginia, a maneira como seu processo criativo funcionava: à revelia de hierarquizações e em constante autotextualidade, ou seja, de referência interna a seus próprios textos. Se seu diário alimentou outras de suas obras, foi também constantemente alimentado por elas, num movimento reflexivo, ondeante. Nele podemos ver, às vezes, germes de personagens e cenas de romances, referências a outros de seus escritos, testes com a forma gráfica do fluxo de consciência (como a ausência de parágrafos, para privilegiar a rapidez do pensamento). Literariamente, contudo, o traço que talvez mais o diferencie de outros diários de sua época – exceto talvez o de Mansfield – seja a espessura da linguagem em determinadas passagens.

Como é difícil falar sem ilustrar com alguma entrada, escolho esta, de 1929, em que se percebem as mesmas estratégias compositivas pelas quais Woolf se tornou célebre em romances e contos: “Eu passarei como uma nuvem sobre as ondas. Talvez seja porque, embora mudemos, uma mudança sobrevoando a outra, tão rápido tão rápido, ao mesmo tempo somos sucessivos e contínuos – nós, seres humanos, e refletimos a luz. Mas o que é a luz? Eu me impressiono com a transitoriedade da vida humana a tal ponto que estou sempre dizendo algum adeus”. Tem-se aí a prosa próxima do dizer poético, compassada para seguir o mesmo ritmo da brisa que arrasta as nuvens sobre o mar (“tão rápido tão rápido”), e imagens a fundir três impressões transitórias (nuvem, luz, a mão que volta a ser corpo e acena adeus) com poucas pinceladas, breves, mas precisas. Embora seja impossível uma análise em que a parte valha pelo todo – pois estamos falando de um todo que é díspar, fragmentado, e abarca de listas de afazeres a trechos altamente carregados de sensibilidade, a aridez do cotidiano lado a lado com o questionamento do espírito –, este trecho consegue transmitir a concentração linguística e expressiva woolfianas.

Mas é literatura?

Defronte as formas híbridas, como é o caso das escritas de si (autobiografia, diários, memórias), automaticamente vem a pergunta: o que é a ficção e o real vivido; o verossímil e o veraz? Então surgem outras, como: em que circunstâncias quem fala importa mais do que o que se fala? Desse terreno movediço que escavamos, irrompe a âncora insistente que prende texto a contexto. Foi para revelar a sua presença que veio o gesto de ruptura duchampiano de exibir, em 1917, num museu, um urinol. Depois disso não pode haver mais ingenuidade quanto ao fato de que os discursos são tanto um tipo de texto quanto um modo de leitura e, socialmente, também delimitados pelo seu espaço de circulação. Se a verdade não é única – são muitas a formar um quadro, dependentes do observador –, por outro lado transforma-se em uma quimera longínqua que está quase sempre pressuposta, mas quase nunca é verificável. A verdade torna-se, em suma, um efeito.

No caso do romance, já no fim do século 19 começa a ruir a posição de autoridade do narrador, que não domina mais o seu próprio relato e que com isso desestrutura os dogmas absolutos da certeza e da coerência narrativas. E será precisamente o caráter do narrador das escritas de si – com sua cota de dúvidas sobre a realidade e seu discurso sempre no limiar do que ainda é possível narrar – aquilo que pode aproximá-lo da prática ficcional.

Ficção e literatura, entretanto, não são sinônimos. Há que se perguntar, então, de que modo a ficção não se limita à literatura, e como a literatura, por sua vez, não se apoia completamente na ficção – porque o conhecimento objetivo é duvidoso, mas a representação subjetiva pode ser ilusória. É justamente nesse terreno informe de uma busca incessante por definição, sem jamais encontrá-la, que Virginia Woolf parece caminhar. Para ela, a literatura vem da vida (o “halo” de que fala no célebre ensaio “Ficção moderna”), mas ao mesmo tempo não vem da vida (“é preciso sair da vida e ir além”, “eu desconfio da realidade”, diz ela nos diários). O movimento é portanto simultaneamente interno, para dentro da linguagem, e externo, voltado para o fora. “Nada é mais fascinante”, escreveu no prefácio para a edição americana de Mrs. Dalloway, em 1927, “do que enxergar a verdade que habita atrás dessas imensas fachadas de ficção – se a vida é de fato real, e se a ficção é de fato fictícia. E provavelmente a relação entre ambas é extremamente complicada.” Woolf desejava encontrar um “sistema que não excluísse”, capaz de incluir tudo, sem distinções, o rasteiro e o sublime, o eu e o outro, a vida e o artifício, e, nesse sentido, seus diários seriam a obra que mais logrou se aproximar desse projeto. A ficção aparece nele como um meio de passagem, uma travessia entre a representação e o real: sacolejante às vezes; mas, noutras, sutil como um sopro.