Ah, mas então esse é o livro que deu origem ao tal Blade Runner... Ok: já que muita gente descobriu Philip Kindred Dick por causa de Ridley Scott, por que não ler o romance a partir do filme? A obra audiovisual, de narrativa mais enxuta, serve como um bom parâmetro de mergulho hermenêutico no romance nec plus ultra de PKD. A começar pelo título.

Embora sugestivo, Androides sonham com ovelhas elétricas? é bem menos impactante que o título do filme estrelado por Harrison Ford (que, no Brasil, foi titulado Caçador de androides). A expressão blade runner foi tirada de um roteiro de William S. Burroughs que não tem nada a ver com a narrativa de PKD. Ridley Scott achava o título original de PKD obscuro demais para um filme e pediu aos roteiristas que arranjassem um nome mais sexy para dar uma aura ao trabalho de Deckard. O roteiro de Burroughs, mestre beat que também zanzou pela ficção científica, recriava uma novela do escritor de fantasia Alan E. Nourse: a história se passava em um futuro distópico em que remédios e equipamentos médicos eram tão escassos que só poderiam ser fornecidos por contrabandistas, e estes eram chamados de bladerunner — literalmente, “traficantes de lâminas”. Os caçadores de recompensas como Rick Deckard — no original, bounty hunter, que também pode ser traduzido para “caçador de cabeças” — acabaram transformados em blade runners. Talvez, sem as mãozinhas de Nourse e Burroughs no título, o filme não se tornaria tão conhecido nem iluminaria a obra de PKD do modo como ela surge hoje. Talvez. Talvez é uma palavra-chave nesta obra-prima.

O título inaugura a linha de títulos herméticos e narrativos de Philip K. Dick. Como A scanner darkly (O homem duplo), que relê uma passagem bíblica — “through a mirror, clearly”. Se Paulo dizia, aos Coríntios: “...então veremos o mundo claramente, em espelho”, PKD preferia “veremos através de um scanner, obscuramente”. Ou como Flow my tears, the policeman said (Fluam, minhas lágrimas, disse o policial, em edição da Aleph), que alude a uma ária de John Dowland do século 17, Flow my tears; o policial citado é o sofisticado antagonista da história. Ao introduzir uma pergunta no título de seu mais conhecido romance, PKD de cara já meteria uma minhoca na cabeça do leitor: afinal, o protagonista é um ser humano ou um androide?

Porque é Rick Deckard, afinal, o dono de uma ovelha elétrica, como descobrimos no capítulo inicial. Outra colossal diferença do Deckard literário para o Deckard do cinema: aqui, o protagonista é casado. Como quase todas as mulheres dos romances de PKD, sua esposa Iran fará o papel ora de vilã ora de redentora. A princípio, ela não chega a ser exatamente maligna, mas é depositária de um mal — a depressão. Acorda com muita dificuldade e se mostra dependente de duas coisas: o sintetizador de sensações — um gadget em que o usuário programa o humor que o comandará durante o dia — e a caixa de empatia, com a qual se conecta à entidade chamada Mercer e pratica o mercerismo. Esta é uma religião criada por PKD que abre outro campo também totalmente inexistente no filme: o espiritual.

Ou seja, nosso Deckard é um policial pequeno-burguês sem graça, casado com uma mulher chata, vagamente maníaco-depressiva, com uma obsessão religiosa que ele não entende nem alcança. Um sujeito fosco — mais à frente será descrito como um “homem mediano, não muito impressionante, de rosto redondo e careca, feições lisas; parecia um balconista em um escritório burocrático, metódico mas informal, sem o porte de um semideus”. Um everyman, um cara qualquer, bem distante da intensidade física e sex appeal de Harrison Ford. Para piorar, tem uma ovelha elétrica, e ter um bicho falso é uma das maiores vergonhas na sua hipócrita e decadente sociedade. Na Terra de 2019, quando quase todos os animais foram extintos, você precisa ter um animal de estimação para ser considerado um sujeito integrado: assim, para enganar os vizinhos com seu falso status, Deckard apascenta uma ovelha de mentira e sonha com o dia em que terá dinheiro para comprar um animal de verdade.

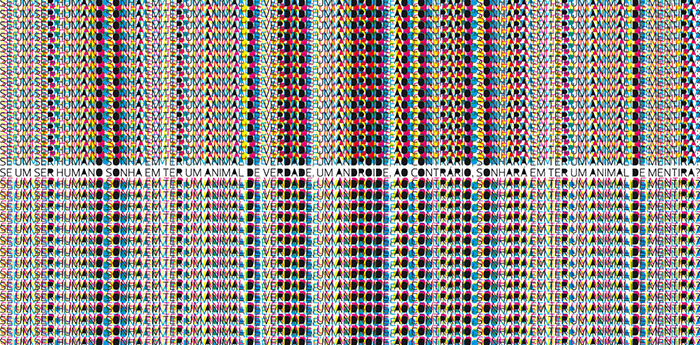

Daí aplicarmos a questão do título: se um ser humano sonha em ter um animal de verdade, um androide, ao contrário, sonhará em ter um animal de mentira? PKD nunca responde a esta questão de fundo existencialista — bom lembrar, a frase jamais é dita na narrativa.

O mistério de Rachael Rosen

A chance de comprar um bicho verdadeiro surge quando o caçador de recompensas sênior é ferido por androides que fugiram de Marte para a Terra e Deckard é escalado para “aposentar” — isto é, destruir — o perigoso sexteto formado por subtipos Nexus-6. Os androides foram criados pela corporação Rosen; no filme é Tyrrell, sobrenome de um genial inventor de carros de corrida inglês (como Ridley Scott), Ken Tyrrell, que criou nos anos 1970 um famoso bólido de seis rodas. Na película, a filha do inventor, que porta óculos impressionantes, é escalada para ajudar Deckard a encontrar os Nexus-6 fujões. No livro, porém, o criador não tem a aura divina do filme: é um personagem tíbio, meio ranzinza, que fica borocoxô quando Deckard desmascara sua filha Rachael demonstrando-a ser uma androide.

Bem diferente da bombshell Sean Young, a Rachael de PKD não tem as curvas vertiginosas, o olhar oceanicamente melancólico e o penteado bizarro da protagonista do filme. Segundo a descrição, estaria mais aparentada a Twiggy, magérrima modelo britânica que no 1968 em que o autor escrevia era um radical modelo de beleza. Esta Rachael é quase uma boneca: porte infantil, dezoito anos, bunda e seios diminutos, pernas longas, olhos enormes e irreais proporções de Barbie. Deckard guarda sentimentos ambivalentes em relação à androide — por vezes a deseja, por vezes lhe tem nojo. Afinal, Rachael não está viva: é um ser incriado — encontra-se na mesma categoria que os zumbis e os vampiros. Uma viva-morta. Ela representa uma ponte entre esses dois mundos, e é, para si mesma, um mistério. “Androides não podem fazer filhos”, Rachael diz a Deckard, em um dos grandes diálogos do livro, na sequência do quarto de hotel. “É uma perda? Como é ter um filho? Como é nascer, pra começar? Nós não nascemos; não crescemos; em vez de morrer de doença ou de velhice nós gastamo-nos como formigas. Formigas de novo; é o que somos. Não você; eu. Máquinas quitinosas capazes de reflexos que não estão vivas de verdade. Eu não estou viva! Você não está indo para a cama com uma mulher. Não se decepcione; ok? Você já fez amor com um androide antes?”

Rachael já tinha feito sexo com outros homens: espécie de prostituta da corporação Rosen, a boneca havia seduzido nove caçadores de recompensas antes de Deckard com o propósito sub-reptício de fazê-los se apaixonarem por uma androide e perderem a força moral para assassinar suas “cópias”. Mais perfeito produto da linhagem Nexus-6, Rachael, dentro da arquetípica de PKD, representa a Lilith original, a Eva negra que arrasta o protagonista ao abismo.

Os bagulhos de J. R. Isidore

Outro personagem importante na trama de PKD é o “especial” J. R. Isidore, um sujeito que, na infância, demonstrou ter dotes paranormais; entretanto, afetado pela poeira radioativa, ficou lesado a ponto de ser considerado um “cabeça de minhoca”. No original, K. Dick o chamava de chickenhead, cabeça de galinha — termo que nos EUA tanto pode designar um sujeito com deficiência mental quanto uma mulher que aprecie praticar sofregamente o fellatio. No filme, o cabeça de minhoca Isidore tem uma doença que o faz envelhecer precocemente — daí ganhar a simpatia dos androides que esconderá em seu apartamento: afinal, eles têm no máximo quatro anos de vida. No livro, Isidore é um mercerista fanático que se apega ao culto à caixa de empatia para dar sentido à sua vida medíocre — é o único habitante do prédio em que vive, nos subúrbios de São Francisco, e trabalha como motorista do caminhão de um hospital de bichos de estimação falsos. É assombrado por visões da infância infeliz, onde habitaria um enigmático “mundo-túmulo”, de onde acredita ter sido resgatado por Mercer.

É então que entramos em outro domínio de PKD parcialmente explorado por Scott: a metafísica. A porta de entrada neste terreno é um neologismo, kipple — que pode ser traduzido para entulho, atulho, lixo, porcaria, caca, treco, traste, coisa. Preferi a sonoridade de bagulho, franca e bichogrilesca como o ambiente da Califórnia em que PKD vivia nos anos 1960.

Na Terra devastada de 2019, após a Guerra Mundial Terminus, a humanidade fugiu para as colônias espaciais, especialmente em Marte. Quem não conseguiu escapar sobrou na Terra. Deserto e corroído pela poeira radioativa, o planeta assiste a um fenômeno estranho — à tomada total do planeta pelo bagulho. “Tudo aquilo que é inútil, tipo lixo que vem pelo correio, caixa de fósforo depois que você usa o último fósforo, embalagem de chiclete ou o jornal de ontem. Quando ninguém está por perto, o bagulho se reproduz. Por exemplo, você vai dormir e deixa algum bagulho perto do seu apartamento; quando você acorda no dia seguinte tem o dobro daquilo. E vai sempre crescendo mais e mais”, diz Isidore. “O bagulho sai do não bagulho. Ninguém pode vencer o bagulho. É um princípio universal que opera por todo o universo; o universo inteiro está se movendo na direção de um estado final de total e absoluta embagulhação.”

Embora mascarada por esse papo de maconheiro que vive em um mocó soterrado por todo tipo de bagunça (e chickenhead também tem a conotação de lesado ou sequelado por drogas, como vários amigos de K. Dick), a embagulhação seria uma espécie de despertar da alma das coisas. Os objetos que, abandonados por seus donos, resolvem tomar de assalto o planeta. É como se a cultura fizesse renascer a natureza; como se da morte a vida fosse recriada. Uma espécie de vingança entrópica dos objetos inanimados, saudosos dos acumuladores humanos que os largaram ao léu. Metaforicamente, a embagulhação aproxima-se da estranha nostalgia que os androides sentem pela Terra. Afinal, eles também são objetos inanimados. Será mesmo? Estarão mortos? Qual é sua real natureza? O que significa estar vivo? Eis algumas das questões levantadas pelo fenômeno da embagulhação — que, no limite, nada mais significa do que a capacidade de as coisas criadas pelo homem tomarem o lugar dele.

O vazio de Roy Baty

Por trás da embagulhação está o vazio. Oco, deserto, vago, nada: o campo semântico do não existente surge em vários momentos do romance, nas mais variadas formas — nunca morto, no entanto. O vazio está nos olhos dos androides; na paisagem da teogonia de Mercer; na voz da mulher de Deckard; no som surdo e monótono que emana nos subúrbios abandonados, cobrindo-os como um manto protetor. Na epopeia niilista de PKD, em que — ao contrário do filme de Scott — não há esperança ou sequer a possibilidade de redenção, o vazio opõe-se ao indiferenciado do bagulho. O bagulho é louco; o vazio faz sentido.

Na batalha do nada versus nada, o humano parece menos real, menos vivo do que o não humano. Por isso temos aqui, mais sofisticada do que uma mera narrativa de ficção científica — o que, segundo a terminologia de Tzvetan Todorov, ocupa os domínios da fantasia —, uma narrativa de realismo fantástico. Segundo Todorov, o sentimento do fantástico emerge da incapacidade ou hesitação entre definir se o que ocorre é ou não real. Essa sensação nos ocorre em muitos momentos do livro. Iran, a deprimida mulher de Deckard, tem menos fome de viver do que a androide Rachael; o gato de verdade morre parecendo um gato de mentira; Phil Resch, o frio caçador de androides rival de Deckard, se assemelha a um androide — até ele mesmo desconfia ser um androide —, mas na verdade é humano; Isidore, o sonso cabeça de minhoca, é menos vívido do que Roy Baty, o líder dos fugitivos.

Este personagem guarda outra faceta apenas sugerida no livro porém ausente no filme. Como seu trabalho era cuidar de uma farmácia em Marte, Baty “roubou e experimentou diversas drogas de fusão mental, reclamando, quando descoberto, que isso ajudava a promover em androides uma experiência grupal semelhante ao Mercerismo”. Mentor intelectual da fuga do grupo de androides para a Terra, Baty era “dado a preocupações místicas” e criou “uma pretensa ficção sobre a sacralidade de uma assim chamada vida androide”. Baty é o Espártaco dos androides: líder da rebelião dos escravos-coisas, é responsável pelo despertar político de sua classe, por retirá-la de sua alienação e coisificação. Para aumentar a confusão política, metafísica e cultural, Baty introduziu no grupo um culto ao resgate de histórias de ficção científica publicadas antes da Guerra Mundial Terminus... sem dúvida uma piscada de olho de PKD ao leitor.

Embora psicologicamente muito mais interessante do que o Roy Baty de Blade Runner, o androide de PKD não tem a consistência amedrontadora de Rutger Hauer — é um tanto tosco e tem traços esquizóides. A cena de sua execução lembra mais a morte de uma galinha, que ao perder a cabeça continua a se mover espasmodicamente. O Baty de K. Dick não seria capaz do lírico solilóquio de Hauer, quando diz a um aterrorizado Harrison Ford, na requintada cena final do filme de Scott: “Tenho visto coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque ardendo no cinturão de Órion. Vi raios gama brilharem na escuridão, próximo ao Portão de Tannhäuser. Todos esses momentos se perderão no tempo como lágrimas na chuva. Hora de morrer”. A fala sequer está no roteiro: foi um caco criado em pleno set de filmagem por Hauer, com a intenção de demonstrar a ambição de humanidade do androide.

O não estilo de K. Dick

Por falar em lirismo, este emana mais das situações e dos diálogos criados por PKD do que propriamente da linguagem. Usando o instrumental típico da pulp fiction presente tanto na literatura policial quanto na ficção científica, gêneros que aproxima com genialidade neste romance, PKD pratica uma escrita sintética, com descrições exatas e tom chapado. Seu ritmo, no entanto, é convulsivo, caracterizado por uma pontuação que ora se extingue e corre rápida na página, ora se percute em sentenças curtas e longas, estas quebradas em ponto-e-vírgulas recorrentes (é um mestre da síncope), além do uso desavergonhado de repetições. O estilo neutro, gélido, desassombrado, quase um não-estilo, presente nas descrições tecnológicas, recria-se, no entanto, com densidade na criação de cenas, monólogos interiores e reflexões metafísicas. É este não-estilo que, para escritores do porte de um Roberto Bolaño, o tiraria da gavetinha onde estão Arthur C. Clarke e Isaac Asimov para colocá-lo na mesma estante de Borges e Dostoiévski.

Ao contrário da ficção-científica popular, a linguagem de PKD é mais refinada nas questões abstratas e filosóficas principalmente por abandonar o verborrágico — e tedioso — apego à terminologia técnica, pretensamente científica, da pior FC. Pontuado de um sotaque — e humor — lisergicamente californiano, com gíria e coloquialismo estrategicamente espalhados nos excelentes diálogos, trata-se de um texto que deve mais a Raymond Chandler e Albert Camus que a Asimov. Ou mesmo ao pai do gênero, Edgar Allan Poe — este, um dos primeiros escritores a se ocupar das diferenças entre o humano e o não-humano, no conto “O enxadrista de Maelzel”.

Hoje, a influência da obra de K. Dick, para além da ficção científica mainstream, experimental ou weird, estende-se também sobre autores que passaram da ficção realista à ficção científica especulativa, como a canadense Margaret Atwood, o cyberpunk, como os norte-americanos William Gibson e Bruce Sterling, bem como um núcleo de escritores hispânicos contemporâneos identificados tanto com a literatura imaginativa, como o argentino Rodrigo Fresán, a falso-detetivesca, como o uruguaio Mario Levrero, ou o fabulário infinito, como o chileno Roberto Bolaño. Este último citou K. Dick em diversos poemas, contos e escritos — chegando a dedicar-lhe um romance inédito, de 1984 (ano fatídico), O espírito da ficção científica.

O sofrimento de Wilbur Mercer

Afinal, o que distingue um androide de um ser humano? A empatia, ou seja, a capacidade de se importar com o próximo. Para não perder essa capacidade é que surgiu — K. Dick não explicita como — o culto a Wilbur Mercer. Praticado através de uma “caixa de empatia”, é uma espécie de realidade virtual imersiva experenciada apenas segurando-se dois guidões enquanto se olha para uma tela (mas ainda não havia videogames em 1968...). O praticante do mercerismo mergulha em uma visão em que presencia um personagem velho e fraco subindo penosamente uma colina em uma paisagem desolada. À medida em que sobe, o personagem começa a receber pedras vindas de todos os lados; no momento em que cai, sente-se fundido a toda a humanidade. Para aumentar a ilusão de fusão, se machuca de verdade com as pedradas, e chega a sangrar.

Em variados momentos da trama, o próprio Mercer surge diante de Deckard ou de Isidore. Sua fala mixa ensinamentos cristãos com budistas: o sofrimento eterno que a todos une, no vale de lágrimas que é este mundo, ecoa a dukkha budista — conceito que propõe: os seres buscam a felicidade e procuram se afastar do sofrimento, mas nessa busca e dentro da própria felicidade encontrada estão as sementes de sofrimentos futuros. O sofrimento de ser Mercer, de ser um velhinho subindo eternamente um morro (que remete ao mito de Sísifo) é compartilhado por todos os humanos no momento em que sofrem; e esse sofrimento é gozo. A paixão de Mercer, no entanto, extingue-se no momento exato em que ocorre a empatia com a humanidade, pois então o praticante desgarra-se de sua caixa de empatia e cai de novo em sua vidinha cotidiana.

No entanto, essa volta ao real só aumenta a sensação de vazio, fazendo com que o praticante retorne, o quanto antes, à caixa de empatia. Astuciosamente, PKD aproxima o mecanismo de compensação/castigo típico da religião burocratizada do comportamento de um dependente de drogas. Não à toa um androide farmacêutico, com farto acesso a substâncias indutoras da fusão mental, teria ambições místicas. Sim, K. Dick relacionava “a falta que ama”, no dizer de Drummond, ao “sentimento oceânico” de que fala Freud — a busca incessante de preencher o vazio espiritual através da integração com o outro e com o cosmos —, mas a extrema originalidade de sua metafísica reside em demonstrar que este vazio também poderia ser sentido por coisas inanimadas. Como o bagulho; como os androides.

Mas, se até mesmo Mercer não era verdadeiro, como seguir vivendo? Próximo ao fim, K. Dick revela que Mercer seria uma fraude. Pior: o próprio revelador da fraude, o apresentador de TV Buster Gente Fina — uma espécie de Faustão intergaláctico, “o ser humano mais famoso do universo” — também seria um androide. Se Mercer morreu, tudo é permitido e nada importa; se Buster Gente Fina não é humano, como aprender a ter uma espontânea alegria de viver?

As dúvidas de Rick Deckard

Philip K. Dick nunca sugere de modo incisivo a não humanidade de Deckard. No entanto, em seu director’s cut, Scott faz uma leve menção a esta possibilidade, durante a bela sequência do sonho do unicórnio. PKD prefere o contrário: o narrador pressiona o personagem até o limite da quebra, da autodestruição mental. PKD faz com que o protagonista transe com a androide Rachael — aliás, um ato sexual pudico, típico da escrita assexuada de K. Dick — para que ele crie empatia com uma androide e sinta-se incapaz de matar sua réplica, a sádica Pris Stratton (no filme, a graciosa Daryl Hannah). Mas é justamente por ter se apaixonado por Rachael e amá-la que ele consegue matar sua congênere. Também paradoxalmente, a vingança de Rachael por ter sido abandonada por Deckard é matar o animal que ele conseguiu comprar com a “aposentadoria” de três androides: uma cabra nubiana negra. Simbolicamente, a cabra é associada a ritos de fertilidade; na Índia chega a ser a personificação da Mãe do Mundo.

Matar a cabra de Deckard é o tipo de vingança que somente uma mulher de verdade apaixonada pensaria: destruir o objeto do amor do outro revelaria a força do seu sentimento. Ou, quem sabe, somente a mera imitação do sentimento: como se a simples emulação da vontade de ter um sentimento bastasse para fazer com que um ser inanimado adquirisse a capacidade de ter empatia. Do mesmo modo que a cantora de ópera Luba Luft emocionava Deckard com a perfeição e a profundidade de sua arte. Ela mesma tencionava adquirir a capacidade de emocionar-se: se no filme Luba é morta em uma vitrine de loja, no livro ela é presa no meio de uma exposição de Edvar Munch. Deckard vê, no rosto contorcido da androide assassinada, a mesma expressão de angústia do personagem do quadro O grito. Na obra de PKD, toda imitação, por pretender ser real, é mais passível de autenticidade do que um objeto genuíno.

Será que androides sonham com ovelhas elétricas? Nunca teremos uma resposta: Deckard pode alucinar, mas jamais parece sonhar. Depois de um dia inteiro de trabalho duro — e o romance se passa durante um único dia de vigília de Deckard —, o caçador de androides quer somente dormir e mergulhar em “uma longa e merecida paz”. Enquanto ressona, Iran pretende demonstrar seu afeto a Deckard fazendo um agrado ao bichinho de estimação que substituiu a ovelha elétrica defeituosa e a cabra morta — o sapo elétrico que o marido encontrou no deserto — e resolve comprar-lhe um suprimento de moscas falsas. “Quero que tudo funcione perfeitamente”, ela diz ao telefone a uma anônima vendedora de acessórios para animais elétricos. “Meu marido é devotado ao sapo”, afirma Iran. Nesse mundo sem Deus, sem fantasia e sem esperança, compartilhar a devoção a um brinquedo que finge ser verdadeiro é o mais próximo que qualquer ser — humano ou androide, real ou falso — pode aspirar à ideia de amor.