CORPO PRESENTE

Como mulher negra, pesquisadora em literatura brasileira contemporânea de autoria feminina negra, e interessada em conhecer as conexões entre essa produção literária e a história social da escravidão, a possibilidade de estar no Valongo me enchia os olhos ao tempo em que me comprimia o peito. Viajei de Brasília ao Rio de Janeiro e numa quinta-feira nublada de primavera encontrei Rafael, guia responsável pela organização do passeio, no Largo de São Francisco da Prainha, no agora badalado Bairro da Saúde. Ali, durante cerca de quatro horas me defrontei com os vestígios materiais e imateriais de um passado que nunca foi visibilizado.

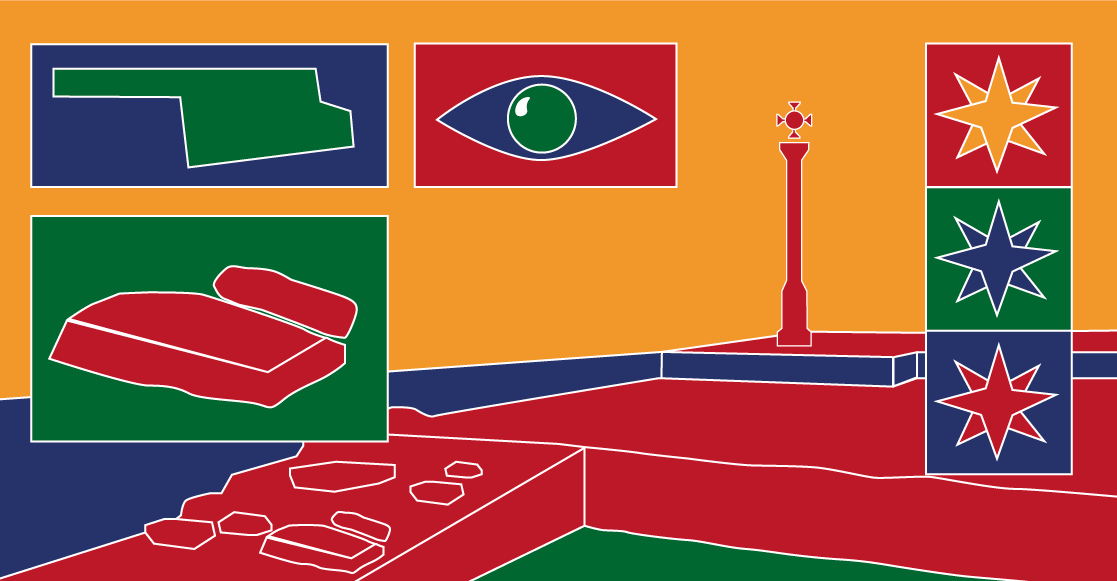

Inaugurado em 1811, na antiga zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, o Cais do Valongo foi a porta de entrada de cerca de um milhão de pessoas escravizadas no Brasil. O maior entreposto escravista do território afro-atlântico funcionou oficialmente durante duas décadas e teve sua operação encerrada “para inglês ver” em 1831, sob pressão internacional pela proibição do tráfico negreiro. Em 1843, soterrado para a construção do novo cais que receberia a futura imperatriz Teresa Cristina, começa a ser deliberadamente apagado da história oficial do país.

Mesmo antes da inauguração do cais, aquela já era uma região remota da cidade, um vale longo entrecortado por morros e onde aconteciam todas as movimentações relativas ao recebimento e comércio de pessoas africanas escravizadas chegadas ao Brasil de 1774 até 1831. Sucede que, incomodada pela presença marcante dos corpos negros até então desembarcados na Rua Direita, região central da capital da colônia, as autoridades portuguesas – e sobretudo a corte quando de sua chegada ao país em 1808 – decidiram remover de suas vistas (e narizes) o cenário degradante dos portos de desembarque dos navios negreiros.

Édouard Glissant, em sua Poética da relação, evoca a imagem de uma “barca aberta” em seu exercício de descrever o significado da viagem realizada dentro dos tumbeiros. Uma barca que engole, mastiga quem nela entra. Também Conceição Evaristo tece caminhos para compreender as travessias nos porões que cruzaram o Atlântico e firma a imagem do navio como inexorável signo de ruptura e de começo da experiência diaspórica nas Américas. A robustez da grande embarcação repleta de corpos negros sequestrados é marca permanente nas memórias de pessoas negras, atravessa subjetividades e vira matéria-prima para outros deslocamentos, muitos deles arregimentados por parte da produção literária de autoria negra brasileira.

A mudança da área onde eram atracados os navios negreiros, ordenada pelo Marquês de Lavradio, então vice-rei da coroa, deu início à estrutura em torno da qual funcionavam os mercados de venda, o lazareto dos escravos e o Cemitério dos Pretos Novos: o Cais do Valongo. A depender do estado das pessoas escravizadas, três destinos se apresentavam: se com alguma saúde física, eram diretamente encaminhadas para a venda em algum dos muitos armazéns apinhados na Rua do Valongo; se adoecidas, levados para o lazareto dos escravos, irmandade religiosa cristã que fornecia alimentação e cuidados mínimos a esses sujeitos para que pudessem, depressa, tornar-se vendáveis; por fim, se chegavam mortas ou em morte iminente, tinham seus corpos descartados em vala comum e rasa no Cemitério dos Pretos Novos, local de despejo de todo tipo de restos produzidos por aquela sociedade. A indignidade da escravização não se desfazia nem mesmo diante da morte.

Em 2011, exatos 200 anos após a sua construção, o Cais do Valongo ressurge no contexto de uma nova reforma, dessa vez chamada de operação urbana Porto Maravilha, realizada com vistas à preparação para os Jogos Olímpicos de 2016 sediados no Rio. Instigados, mas não surpresos pela localização do cais, movimentos negros e outros atores da sociedade civil organizada pressionaram a prefeitura da cidade a paralisar as obras e resguardar a área que, a despeito do título concedido pela Unesco em 2017 de Patrimônio Mundial da Humanidade, vem sendo precariamente mantida pelo estado desde então. Dois séculos separam a criação do cais e o seu redescobrimento. Tempo, contudo, incapaz de alterar a rigidez da política de esquecimento das heranças da escravização no Brasil.

ENCRUZILHADAS

Simultaneamente a essa redescoberta, a alguns quilômetros dali na região norte da cidade, uma mulher negra instigada pela curiosidade de conhecer a sua história, se debruça em pesquisar e narrar a trajetória de sua família, desde a primeira pessoa africana escravizada que aqui chegou ainda no século XVIII. Eliana Alves Cruz é escritora e jornalista, autora dos romances Água de Barrela (Malê, 2018, 2ª edição), O crime do Cais do Valongo (Malê, 2018) e Nada digo de ti que em ti não veja (Pallas, 2020). O livro de estreia conta a saga da linhagem paterna da autora e foi escrito a partir de uma aprofundada pesquisa histórica em arquivos oficiais, hemerotecas digitais, pesquisa de campo e do fundamental acesso a arquivos humanos repletos de memórias e oralidades, como tia-avó Nunu, que é também personagem da trama. Esse material, fundido à capacidade fabulativa de Eliana, teve como resultado o resgate da vida de toda uma família negra que, como tantas outras, são os fios da artesania que teceram o país. No ano de 2015, o texto original do romance venceu o Prêmio Literário Oliveira da Silveira, promovido por uma então atuante e combativa Fundação Cultural Palmares, e teve sua primeira edição publicada em 2016. Estimulada por essa conquista e munida de farto arquivo de pesquisa não utilizado no primeiro livro, Eliana decidiu contar mais uma história sobre a experiência negra brasileira. No novo enredo, são conjuradas imagens e sentidos do vasto campo semântico instaurado pela reexistência diaspórica no Brasil, e o espaço físico se torna também personagem da trama: até mesmo as pedras do Cais do Valongo amplificam as vozes que ali foram silenciadas.

No livro Performances do tempo espiralar, Leda Maria Martins maneja o conceito de encruzilhada para deslindar o caráter rizomático da cultura africana que, na diáspora brasileira, se conforma em especificidades plurais de performances e movências, “confluências e alterações, fusões e rupturas”. A ideia de dualidades, entroncamento e encontros que subjaz a compreensão sobre as encruzilhadas é a base na qual estão assentadas as veredas de O crime do cais do Valongo, segundo romance de Eliana Alves Cruz. As dualidades propostas pela encruzilhada como assentamento literário estão presentes já na escolha da voz narrativa, dividida entre a moçambicana Muana Lomué, mulher negra escravizada que habitava mundos duais; e o mazombo Nuno Moutinho, homem negro de pele clara, que transitava ao sabor de suas próprias conveniências entre as rachaduras de um Brasil violentamente dividido entre brancos e pretos.

Ambientado na região do Valongo num Rio de Janeiro da primeira década do século XIX, o livro acompanha os desdobramentos do assassinato de um próspero, porém ainda medíocre, comerciante de escravizados. A morte de Bernardo Lourenço Viana ganha uma nota no jornal da época – “O senhor Bernardo Lourenço Viana, conhecido comerciante do Valongo, foi achado morto na Rua Detraz do Hospício N. 137” – por sua inesperada peculiaridade e se transforma num imbróglio investigativo que envolve a corrompida polícia da corte e seus interesses, além de alguns sujeitos, como o livreiro Nuno, e de famílias com quem o comerciante tinha negociatas; e o trio de escravizados, Muana, Roza e Mariano, que eram propriedades do defunto.

As fronteiras nada tênues que separam as personagens, suas vivências e impressões sobre o crime são materializadas pelos cruzos do espaço físico em que a trama se desenrola. Muana, como uma das protagonistas, opera a sua existência entre o mundo dos mortos e dos vivos, dos analfabetos e dos letrados, dos desterrados e dos realocados na diáspora, habitando dualidades que apontam para a riqueza de outra inscrição no mundo. Assim como o próprio Valongo, acionado como operador teórico na literatura de Eliana, é o centro deslocado de um mundo novo, em que a morte e a vida coexistem e se complementam num ciclo contínuo de refazimentos e escapes às impossibilidades. A impossibilidade dada como fim para a humanidade negra e reinterpretada pela capacidade do que Saidiya Hartman define como “fabulação crítica”. Em outras palavras, a habilidade de contar histórias que desloquem o devir negro da dor intrínseca da escravização e dilatem a sua complexidade.

MEMÓRIA DO HOJE

Em outubro de 2021, diante do descaso dos governos municipal, estadual e federal quanto ao devido reconhecimento e preservação da área do Cais do Valongo, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública instando a União, por meio do IPHAN, a cumprir com celeridade as diretrizes exigidas pelo Comitê da Unesco, sob o risco de perda do título concedido em 2017. Muito embora essa área da capital carioca não figure como ponto turístico tradicional, alguns grupos de pesquisadores, turismólogos e instituições que atuam na região promovem visitas guiadas e oficinas de apresentação do que se conhecia, em fins de século XVIII e primeira metade do XIX, como o Complexo do Valongo. Foi numa dessas oportunidades que tive a chance de estar diante da memória de um passado que ainda se faz presente.

Ao fim do passeio, sentada bem perto das pedras angulosas do Cais do Valongo, pude compreender a magnitude das vozes que delas emana. Alheia, a cidade em volta de nós seguia seus intermináveis trânsitos de uma tarde corriqueira. Histórica e oficialmente marcado por apagamentos, o cais é também o epicentro da profícua contribuição das populações africanas que aqui aportaram com suas cosmovisões.

A despeito de sua importância, o Valongo ainda não é entendido pela sociedade como vestígio basilar da história do país. Kehinde, narradora e protagonista de Um defeito de cor (2006), de Ana Maria Gonçalves, também se depara com a materialidade daquele espaço físico quando, em sua longa busca pelo filho livre vendido como escravizado, chega a São Sebastião do Rio de Janeiro e, na região do Valongo, afirma que tudo “carecia de esperança, de vida, e a morte cheirava muito mal”.

A não linearidade e o caráter disruptivo dessa presença preta faz da região do Valongo uma fenda na qual as clivagens e impedimentos impostos para as vidas negras são contornados pelos muitos sulcos que da ranhura se originam, como na literatura repleta de encruzilhadas de Eliana Alves Cruz e no viço de uma recente produção literária brasileira de autoria negra que tem se dedicado a criar narrativas e percursos históricos protagonizados pela experiência negra. Segundo a pesquisadora Fernanda Miranda, essas obras carecem de novas miradas e leituras. Análises que alcem essa literatura a uma categoria além da já conhecida romance histórico, uma vez que estão não apenas recontando uma parte da história, mas criando um outro passado, um manancial que possa afluir num presente vivo e num futuro fértil.

Fundamento da história que informa o país que hoje conhecemos, o cais desponta como rastilho para a explosão de um mundo novo, arribado pela noção de que ninguém é capaz de conviver com o passado sem se movimentar com coragem para olhá-lo em profundidade. Uma trilha de múltiplos caminhos que, auscultada com atenção, aponta novas descobertas e desvela humanidades inteiras.