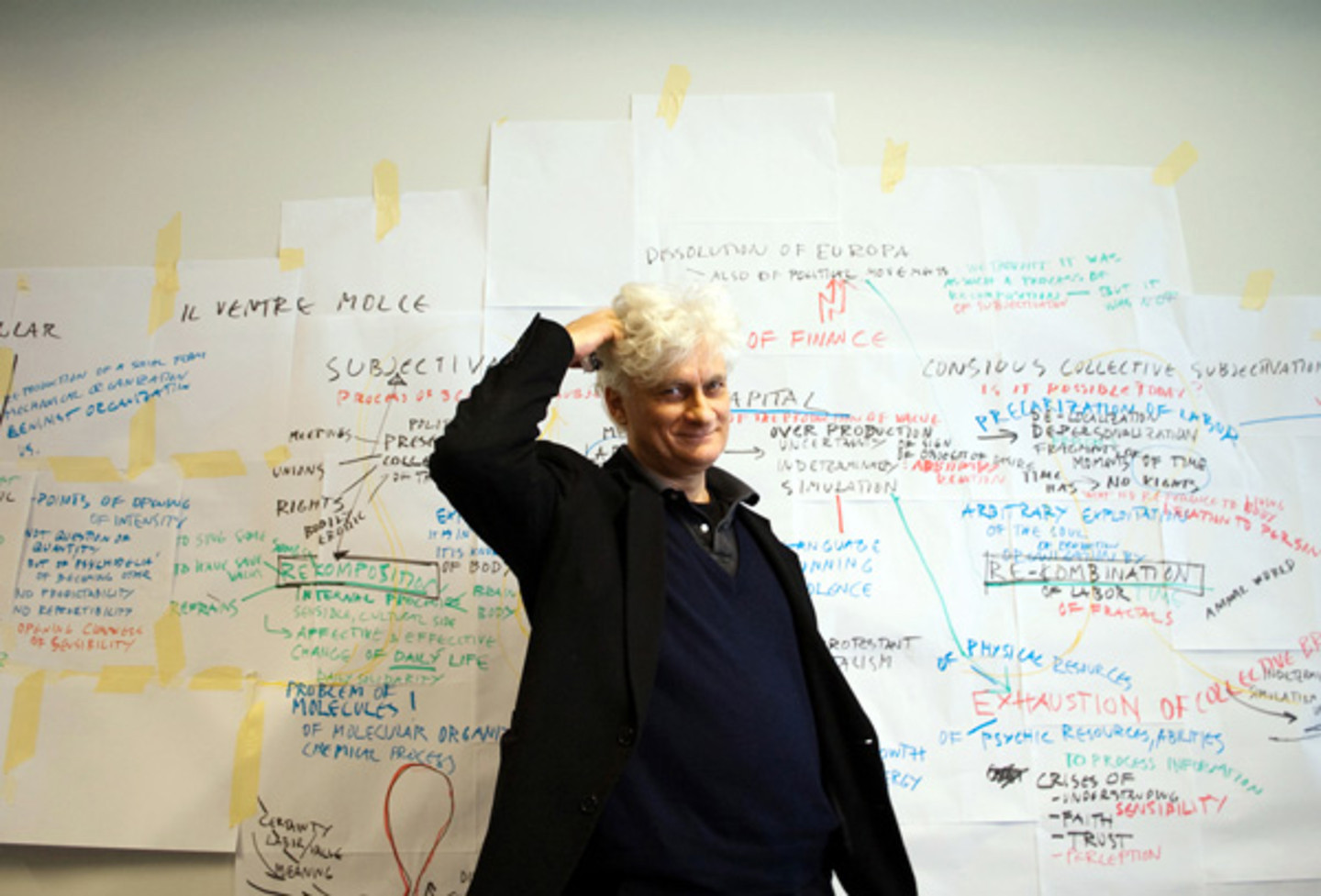

Abaixo, um trecho de Depois do futuro, do filósofo italiano Franco "Bifo" Berardi (foto). Lançada pela Ubu ainda neste mês, a obra aborda a noção de futuro das vanguardas do século XX para depois trabalhar a frustração dessas promessas, ocorrida mais intensamente nos anos 1970. Alcançando os anos 1990, o autor – que participou das manifestações de Maio de 1968 – mostra a incapacidade de prevermos o porvir. A tradução é de Regina Silva.

***

Maldito profeta

Nas civilizações tradicionais, a visão do futuro é maldita. De fato, para os antigos, trágico é o destino dos visionários e dos profetas, daqueles que veem o futuro e, sobretudo, daqueles que o dizem, que o comunicam, bradam aos ouvidos dos contemporâneos, que não querem ouvir. Trágico é o destino de Cassandra, como o de Tirésias. Não se pode ver o futuro, porque sua visão só é permitida aos deuses.

No mundo cristão, a mente devota se dirige à origem, ao ponto distante em que está o início de tudo, a Deus eterno e criador do qual nos distanciamos à medida que o tempo terreno se desenrola. No passado, está a luz. O futuro é o tempo da Queda, do distanciamento crescente, da escuridão que se intensifica. No XX canto do Inferno, Dante encontra aqueles que são punidos por terem querido ver o futuro, os adivinhos, os profetas, os videntes.

Mira c’ha fatto petto de le spalle;

perché volle veder troppo davante,

di retro guarda e fa retroso calle. [nota 1]

A modernidade subverte completamente essa atitude. O terror do futuro é substituído pela espera, pela esperança, pela certeza de que a acumulação de saber produz progresso. Desde que Francis Bacon declara que conhecimento é poder, desde que a burguesia aposta no retorno de seus investimentos e no aumento do capital, desde que o tempo histórico pode ser descrito como tempo de crescimento econômico e de progresso de civilização. o futuro adquire um tom novo.

O futuro dos modernos tem duas características tranquilizadoras: em primeiro lugar, é conhecível, porque as tendências escritas na história se desenvolvem conforme linhas de crescimento lineares e porque a ciência pode formular as leis de desenvolvimento da história humana, assim como pode compreender as leis do movimento dos planetas. Em segundo lugar, o futuro é modificável pela vontade humana, pela indústria, pela técnica, pelo planejamento econômico e pela ação política e militar.

A ênfase no futuro atinge seu ponto máximo com o positivismo, quando a ciência social pensa que é capaz de prever o devir das ações humanas, seus conflitos e suas escolhas. O século XX acredita no futuro porque crê na ciência que prevê e na política que quer, decide e impõe.

Mas o século XX ensinou uma amarga lição aos seus utopistas. Milan Kundera diz que é necessário mudar radicalmente a crença comum sobre o passado e o futuro.

Segundo esta, o passado é imutável e o futuro é o mundo que nossa vontade pode mudar. Nada mais enganador. Como um casaco de tafetá, de fato, o passado muda, à medida que, ao nos distanciarmos dele, mudamos a perspectiva. Ao passo que o futuro vem em nossa direção cegamente, impossível conhecê-lo, impossível modificá-lo.

Na segunda parte do século que acreditou no futuro, o imaginário utópico se transformou cada vez mais em distopia, pesadelo da consciência. A literatura de ficção científica é o laboratório central dessa mudança radical. Partindo das origens positivistas do século XIX, autores como Isaac Asimov, Philip José Farmer e tantos outros publicam seus livros a partir dos anos 1940 e 1950, constroem a ideia de um ininterrupto progresso tecnológico e de uma humanidade capaz de estender ilimitadamente seu domínio no espaço e no tempo.

Mas no imaginário da ficção científica do final do século, o futuro desaparece aos poucos e o próprio tempo se aplaina até se tornar um agora que se dilata. O ciberpunk é um ponto de chegada dessa dinâmica de colapso do tempo futuro. Pela primeira vez na história da literatura de ficção científica, o ciberpunk anula o futuro e imagina uma distopia presente, ou melhor, sem tempo.

O profeta se torna novamente uma figura maldita, como nos tempos antigos. A partir de um dado momento, podemos ver os espaços distantes, mas o tempo distante ninguém mais vê. O espaço é estendido ilimitadamente porque entramos no espaço virtual, e o espaço virtual não tem limites, na medida em que é um ponto de fuga, um ponto de encontro entre atores infinitos. Mas o tempo virtual, ao contrário, não existe. Não há um tempo da virtualidade porque o tempo é o vivido. É o vivido que colapsa, é o pânico que se apropria da percepção do tempo.

O futuro é um tema do qual não se fala mais. Não é mais verdade que seja passível de ser conhecido porque descobrimos que as linhas de intersecção entre os agentes históricos são tão complexas que não podemos reduzi-las a alguma lei científica. E quase ninguém acredita que seja modificável pela ação humana. Os chamados grandes do mundo, os líderes dos países que pertencem ao restrito grupo G8, encontraram-se em julho de 2008 em Hokkaido, no Japão. Tinham que examinar questões ligadas às alterações climáticas, seus efeitos sobre o ecossistema do planeta, sobre os sistemas urbanos, sobre a alimentação e sobre a saúde de populações de bilhões de pessoas. Não sabendo o que dizer nem o que fazer, ao final de suas muitas reuniões emitiriam um comunicado, uma resolução que prevê apenas uma coisa: em 2050, as emissões serão reduzidas à metade. Como? Por quê? Graças a quem e a quê?

Nenhuma resposta. Nenhuma ação política foi decidida para se obter esse resultado, nenhum prazo intermediário foi estabelecido. A complexidade do problema supera evidentemente as capacidades de conhecimento e de ação da política mundial. A política não pode mais nada. O futuro foge das mãos e da vista. Tudo foi radicalmente alterado talvez por excesso de velocidade. No futuro, vemos apenas as sombras terríveis de um passado que preferiríamos esquecer.

NOTAS

[nota 1]: “Vê como peito e dorso foi trocando;/ porque demais quis ver para adiante:/ pra trás ele olha, e anda recuando.”, in Divina comédia – Inferno, trad. Italo Eugenio Mauro. São Paulo: Editora 34, 1998, p. 140.