É uma coisa curiosa um escritor. Uma contradição e também um absurdo.

Marguerite Duras em Escrever[nota 1]

Dar ao escritor e à escrita a forma de uma abertura; poder sempre assombrar-se com o escândalo da forma aberta. O pensamento fechado em si mesmo, que não admite oposição e que serve a um único fim determinado, não encontra assentamento na prática de Marguerite Duras (1914–1996), para quem um escritor é o próprio absurdo. Uma escrita opera fora da lógica da não-contradição: naquilo que nos é mais familiar expõe o que há de mais inquietante, volta-se contra si mesma, e de sua própria anulação faz nascer uma frase. Na introdução do livro A vida material (1987), composto por textos curtos em torno de questões que atravessam a sua obra e a extrapolam, Duras adverte que o leitor não encontrará ali sua visão última sobre qualquer assunto: “nunca tive em mim a lápide do pensamento totalitário, quero dizer: definitivo”, ela escreve, e eu proponho tomarmos essa advertência como fundamento se quisermos lê-la — um fundamento paradoxal, que em sua própria afirmação nega a sua fixidez e estremece. Teremos agora, com um novo ciclo de publicações da obra de Marguerite Duras, realizado pela Relicário Edições, a chance de chegar perto dessa escrita tão mobilizante, velha conhecida dos brasileiros, mas que está há tempos fora dos nossos catálogos, com algumas exceções pontuais. Este novo fôlego permitirá perguntar para alguns de seus livros: o que dessa escrita se relança como questão neste momento? Como o pensamento antitotalitário de Duras pode nos ler, e o que ele renova em nós?

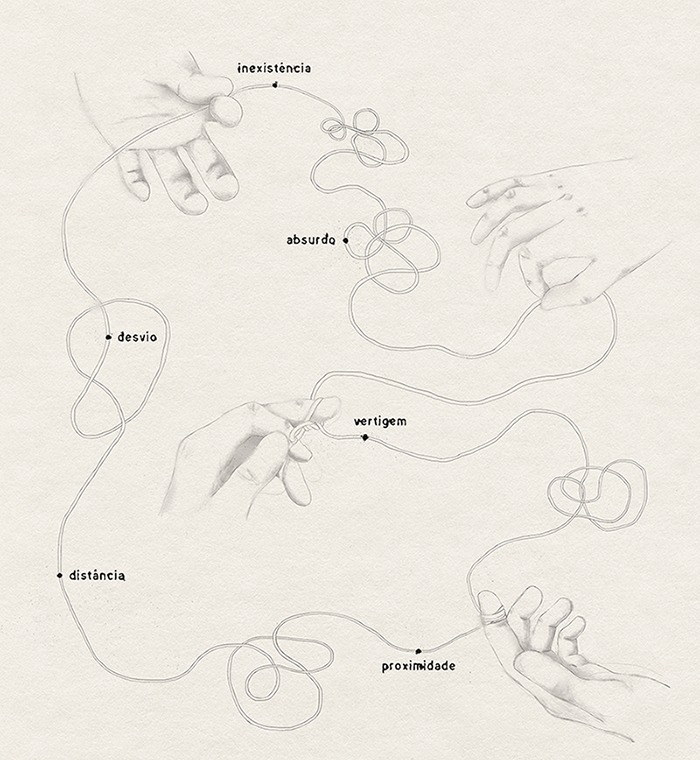

Foi a partir da psicanálise de Jacques Lacan (1901–1981) que topei com a escrita de Marguerite Duras, e se antes minha pesquisa[nota 2] se localizava no campo psicanalítico, este encontro produziu um desvio em direção ao campo da literatura, que implica outra linguagem, outras balizas teóricas e metodológicas, mas que admite o uso das ferramentas de leitura que a psicanálise oferece. Um encontro, portanto, que teve como efeito um deslocamento no discurso — talvez esta seja a única possibilidade quando se é atravessada por uma escrita tendo como ferramenta de leitura a psicanálise (dispositivo que opera pelo corte discursivo): ser pelo encontro desviada, assumir a digressão como método de pesquisa.

Pode-se arriscar afirmar que a Homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Lol V. Stein,[nota 3] escrita por Lacan em 1965, tenha criado terreno fértil para a obra da autora no Brasil, que começa a ser traduzida para o português nos anos 1980. Em A vida material, Duras confessa certo espanto ao receber de um amigo que veio ao Brasil a notícia: “Você se dá conta, Lol V. Stein, nosso livro, tão difícil, quando desci do avião a primeira coisa que vi na vitrine das livrarias do aeroporto, em letras luminosas, foi O deslumbramento, 5ª edição”. Este fato não parece desconectado de outro, a saber, a popularização da psicanálise no Brasil a partir dos ensinos de Lacan, que passaram a ser divulgados no país na década de 1970 — mas para confirmar esta relação seria preciso uma pesquisa à parte.

Lacan, em uma das pouquíssimas homenagens que dedica a um autor ao longo de seu ensino, se inclui como o próprio arrebatado por esta escrita, e afirma: “Marguerite Duras revela saber sem mim aquilo que ensino”. O arrebatamento de que Lacan dá testemunho ressoa em algo que escuto com frequência entre os leitores de Duras, que narram, cada um a partir de seu encontro singular com a obra, o efeito de subversão que o texto produz: em vez de ler, ser lido por ele. Um giro, portanto, na posição do leitor.

Luciene Guimarães, que se dedica à tradução de Escrever (1993), primeiro livro de Duras a ser publicado pela Relicário, ao explicar o que a experiência do arrebatamento causa, localiza-a de maneira muito precisa: como um problema que ela própria precisou enfrentar em seu trabalho de pesquisa.[nota 4] Para propor uma investigação sobre determinado assunto é necessário certo afastamento do objeto, uma distância que permita olhar, contrária à aproximação vertiginosa que o leitor de Duras experimenta. O perigo dessa proximidade é ficar impedido de relatar qualquer coisa sobre o acontecimento que é essa escrita. O trabalho com Marguerite Duras, então, ganha um ritmo de aproximação e distanciamento, ritmo que responde à exigência da obra e à exigência da pesquisa, que coexistem sem coincidir.

NO COMEÇO, O IMPOSSÍVEL

Marguerite Duras pode ser apresentada pelo comprometimento que dedicou, em vida, à construção de um projeto estético com contornos muito amplos e que toma forma numa obra robusta, que se expande pela literatura, pelo cinema e teatro. Mas é também reconhecida por aquela que teria sido a história de sua vida. Filha de pais franceses, nascida na Indochina (atual Vietnã, na época colônia francesa), a jovem Marguerite assiste à falência da família quando a mãe, viúva, investe todas as economias na compra de um terreno que, ao contrário do esperado, é invadido pelo mar a cada ano, o que impede que a plantação de arroz vingue e gere retorno financeiro. Daquilo que poderia ser lido como a completa impotência, deste mesmo ponto em que tudo está perdido, pôde surgir uma escrita, e não se trata, aqui, de nenhum caso de milagre ou superação, mas de uma operação que rasura a impotência, um trabalho sobre e com a palavra, na medida do impossível.

“A história da minha vida não existe”, afirma a narradora de O amante (1984), e Marguerite Duras encena esta inexistência da própria história no movimento de reescrevê-la, diferente a cada vez, deslocando as posições das personagens a cada giro narrativo que sua escrita opera. Para além de rasurar os limites entre vida e obra, seus livros endereçam questões à própria noção de obra: as personagens circulam por eles e atravessam narrativas, torna-se comum, num livro de Duras, topar com alguma referência a personagens de outros livros. É o caso de Anne-Marie Stretter, embaixatriz da França em Calcutá no romance O vice-cônsul (1966): a mulher, conhecida pela quantidade numerosa de amantes que a acompanham, faz uma aparição breve mas fulgurante em O deslumbramento de Lol V. Stein (1964): ela é o ponto central do instante que dá nome ao livro, surgindo para raptar, em pleno baile, o noivo de Lol, que assiste ao rapto estática, no fundo do salão, e é por essa cena arrebatada. A narrativa se desdobra numa reconstrução incessante da cena do baile, e é por esse movimento que Lol se constitui, ganha contornos na narrativa. A história de Anne-Marie Stretter é constantemente citada, contada novamente, por personagens de outros romances, mas nunca é exatamente igual — como num jogo de telefone sem fio, as informações vão se sobrepondo, e a história que se conta é sempre uma outra história. Movimento próprio da escrita de Duras, este deslocamento das personagens causa uma espécie de ímpeto de mapear seus passos pela obra. Para o leitor que decide ir no encalço destas figuras, as histórias parecem se repetir, embora as formas de narrar se apresentem sempre novas, produzindo diferenças fundamentais na construção de cada texto e inesgotáveis perguntas para quem tentar apreender a “história verdadeira”, seja da autora ou das personagens de seus livros.

Neste sentido, a personagem Suzanne em Uma barragem contra o Pacífico (1950), “a menina” em O amante e “a criança”, em O amante da China do Norte (1991), podem ser lidas como três tempos de uma figura que expõe um nó delicado. Os três livros que narram a vida na colônia e a relação entre o chinês rico e a menina branca — filha de uma família francesa falida pelo próprio sistema colonial do qual se serve — complexificam em muitos pontos a questão da exploração imperialista e das relações de opressão que estão implicadas aí, sem esvaziá-las ou relativizá-las, mas expondo as entranhas da lógica colonial. Talvez seja este o ponto em que Duras nos interpele com mais firmeza.

Se, no discurso dominante que se estrutura a partir da colonização do Brasil, o mito da democracia racial quis se solidificar como narrativa única — o que configura um esforço de apagar os conflitos que nos estruturam como povo, calando o horror da desigualdade consequente à exploração —, o que encontramos nas frestas desse discurso é uma infinidade de narrativas diferentes. É possível dizer que o campo durassiano opera de maneira similar, pela proliferação das narrativas. A fragmentação das figuras pelos livros, sua pulverização em personagens tão contraditórios, impede que se forje uma visão totalizante, que se fixe estas posições numa hierarquia de valores. A diferença é radicalizada a ponto de evidenciar como cada um está implicado na engrenagem dessa lógica, ao mesmo tempo em que é por ela condenado, o que desvela as várias camadas da barbárie à qual estão submetidos.

Ainda que a questão da colonização não seja o tema principal dos romances, ela participa da construção narrativa em sua crueza mais brutal. A menina não se adequa entre os franceses da colônia e também não poderá jamais “ser igual aos franceses da França depois dessa infância” — se quisermos fazer ressoar uma formulação de outro romance, Emily L. (1987). Por sua vez, o jovem chinês não suporta a herança que o impede de viver este amor ao mesmo tempo em que é condição para que ele aconteça: embora seja obrigado a casar-se com uma chinesa de sua mesma posição social, é o interesse pela riqueza que faz a mãe da menina branca condescender aos encontros entre os dois. Como leitores, somos confrontados com a escandalosa desproporção entre os diamantes e carros de luxo das cidades da colônia e as imagens das crianças nativas morrendo de fome nas planícies da Indochina. Embora o drama das personagens se dê no nível íntimo do encontro amoroso, a verdadeira catástrofe de cada uma delas é carregar em si a história de um país ao qual não pertencem. A fatalidade das personagens durassianas é este exílio constituinte que as torna capazes de representar a história de qualquer vida, de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer amor, ao mesmo tempo em que isso não as coloca jamais em posição de igualdade umas com as outras nem com seu entorno.

É nesta encruzilhada de contradições que se estrutura a sintaxe durassiana. Evidentemente que um encontro amoroso que se inscreva neste emaranhado não poderia estar livre do mal-estar. O desejo está atravessado pela injustiça, pela fome, pela pobreza, e ainda resiste. A relação entre a criança e o amante aproxima-se criticamente da violação, perigosamente da prostituição, mas a armadilha de posições que Duras monta em cada livro torna impossível definir sobre quem recai o aviltamento nessa lógica de opressões. Ainda mais escandaloso é o fato de que dessas circunstâncias possa surgir um amor. Duras parece justamente propor localizar neste nó o ponto impossível do amor: ali onde a diferença torna incabível qualquer harmonia, no ponto em que os amantes estão impossibilitados de amar, é aí, nessa solidão radical, que o amor se faz recíproco. Lemos em O amante da China do Norte:

Ele está sozinho na cidade, tanto quanto na vida. Tem no coração o amor por esta criança que vai partir, afastar-se para sempre dele, de seu corpo. Um luto terrível toma conta do chinês. […] Ela olha para ele e, pela primeira vez, descobre que a solidão sempre esteve presente entre eles, que essa solidão, chinesa, a vigiava, era como o país dele ao seu redor. Da mesma forma que era o lugar de seus corpos, de seu amor mútuo.

Que o desejo possa se confundir com uma submissão, que o amor seja, de alguma forma, devedor da solidão, que o mútuo tome forma na separação, é essa dimensão de impossível que Duras expõe, ao mesmo tempo que reescreve, rasura e reformula este impossível, tomando-o não como impedimento, mas como condição para a própria escrita. O amor, neste campo, não deriva “jamais de um querer”, mas “de uma falha súbita na lógica do universo”, como vemos em A doença da morte (1982), um ponto nodal para pensar o encontro amoroso a partir da lógica de Duras. Neste livro, esvaziado de enredo e de cenário, o casal parece reduzir-se a uma cifra capaz de sustentar uma teoria do amor ao longo da obra da escritora. A trama é mínima: um homem que não sabe amar paga uma mulher para que lhe ensine:

Você pergunta como o sentimento de amar poderia sobrevir. Ela lhe responde: talvez de uma falha súbita na lógica do universo. Ela diz: por exemplo, de um erro. Ela diz: jamais de um querer.

O amor não poderia surgir de um querer, de uma vontade, senão de uma falha, de um erro, do fracasso da intenção. O erro não é, portanto, o que impede, o que impossibilita que o amor aconteça, mas sua própria origem.

Aliás, arrisco dizer que a ideia de impedimento não participa da operação de escrita de Duras, e não porque se poderia tudo, porque se estaria completamente desimpedido; ao contrário. O ponto de partida da operação de escrita durassiana é a perda total: é justamente de onde tudo está perdido que uma escrita pode nascer. Pode-se escutar a própria Duras em Escrever: “Escrever. Não posso. Ninguém pode. É preciso dizer: não se pode. E se escreve”. É notável, nessa construção, a escolha pelo e da última frase, ali onde gostaríamos de dizer mas (não se pode, mas se escreve; apesar de minha impotência escrevo, supero esta impotência, etc). No lugar do mas que marcaria a oposição, vemos surgir um e, que retroativamente apaga a impotência (“não posso”), localizando a escrita não em oposição à impossibilidade da própria escrita, mas em uma espécie de concordância com ela. É neste exato ponto que se escreve, é esta a condição para que a escrita opere, o impossível não se torna possível, mas se radicaliza como impossível. De maneira extrema, não há posição de impotência, mas uma operação com o impossível,[nota 5] na medida em que são proposições contraditórias, excludentes, que sustentam a formulação.

O impossível enquanto condição da escrita se manifesta nas formas mais explícitas e nas mais sutis equivocidades. Ao afirmar, ainda em Escrever, que não se escreve apesar do desespero, mas com ele, Duras complementa: “Escrever ao lado daquilo que precede o escrito é sempre estragá-lo. E é preciso no entanto aceitar isso: estragar o fracasso significa retornar para um outro livro, para um outro possível deste mesmo livro.” O fracasso e o desespero, ponto zero da escrita, são colocados “ao lado”, escreve-se “com” aquilo que precede o escrito. O fracasso coloca em cena a impossibilidade do próprio livro — o livro só existe ao se estragar seu ponto de origem, e ainda assim existirá apenas enquanto outro, enquanto apagamento do livro em si. Escrever e amar, portanto, são dois nomes para o impossível em Duras. E se escreve, e se ama, irremediavelmente.

EXTRAIR UM NOME

Um terceiro nome para o impossível talvez pudesse ser barbárie. No mesmo movimento em que destrói, a barbárie perpassa a obra de Duras como aquilo que constitui, o que há de mais estrutural na humanidade. Em A dor (1985), a narradora espera por seu marido, Robert L., membro da resistência francesa desaparecido durante a Segunda Guerra. No começo do livro, Duras relata seu completo desconhecimento do momento em que escreveu os textos que deram corpo para o livro, e afirma que não se vê escrevendo nas memórias que tem da espera pelo marido, Robert Antelme (1917–1990), feito prisioneiro em um campo de concentração durante a guerra. A escrita apaga a escritora da cena, e a leitura dessa escrita também opera no mesmo sentido, por uma espécie de puxão no tapete do leitor. O leitor que entra em contato com um livro de Duras muitas vezes se depara com um acontecimento já em curso, se vê condicionado a participar da cena sem ter sido avisado[nota 6] e é comum ter de retomar o livro do começo algumas vezes, em função da sensação de que algo se perdeu no caminho. Retomar um livro do começo será ler outra coisa a cada vez. No livro em questão, somos lançados nessa espera sem amparo algum; somos convocados a acompanhar a narradora na insuportável dor de não saber. Não sabemos, de saída, o que está acontecendo, por quem estamos esperando, e conforme vamos desenhando os contornos da espera, a dor não se apazigua, mas se agrava.

O destino do leitor de Duras é transitar entre uma sensação de cumplicidade íntima com o texto — como se estivesse participando de algum acordo tácito — e de um total desconhecimento, de uma perda completa das referências. Ao chegar ao final, encontra-se com menos ainda do que quando começou, desprovido, incapaz de apreender qualquer totalidade. É o que Hélène Cixous e Michel Foucault (1926–1984) nomearam “efeito Duras”, numa conversa dos anos 1970[nota 7] em que Cixous diz:

Retomei todos os textos de Marguerite Duras, que li várias vezes, e sobre os quais eu dizia, ingenuamente: eu os conheço bem. Ora, não se pode conhecer Marguerite Duras, não se pode apreendê-la. Pensei: eu conheço, eu li, e me dou conta de que não “retive”.

“Qualquer coisa de muito forte escapa”, Cixous aposta que o texto é construído para isso, “para que se deixe escapar, para que não seja retido, como seus personagens, que sempre escapam para fora deles mesmos”. Evasivos, mas insistentes por se fazerem presentes, escapam por entre as frases, por entre os livros, resvalam para a tela do cinema. Um projeto estético que se sustente nesses termos dificulta o trabalho daqueles que se propuserem a debruçar-se sobre ele, na mesma medida em que amplia ao infinito a possibilidade de trabalho. A crítica literária Shoshana Felman, referindo-se ao ensino do teórico Paul De Man, “para quem ler é uma verdadeira vocação, uma profissão genuína”,[nota 8] se pergunta como continuar lendo “de maneiras novas e inesperadas, como lutar contra a impossibilidade da leitura?”, ou seja: como sustentar este ofício e escapar da leitura que visa o sentido único? A obra de Duras parece querer responder a essa questão por meios formais, inviabilizando, na prática, o consenso do sentido definitivo — o que, em termos durassianos, afinal, poderia ser o ponto de origem da barbárie, essa espécie de autorização à violência em benefício de uma história única.

O aclamado Hiroshima mon amour (1959), escrito por ela e dirigido por Alain Resnais (1922–2014), trata da impossibilidade de narrar a experiência da barbárie e, como em outros filmes de Duras, encontramos imagens que cortam o sentido da narrativa e também nos cortam. Uma atriz francesa e um arquiteto japonês se conhecem em Hiroshima e se encontram na distância que há entre um acontecimento traumático e a possibilidade de dar testemunho dele. Ele viu os efeitos da bomba atômica lançada sobre Hiroshima pelos Estados Unidos da América; ela viveu um amor durante a Segunda Guerra em Nevers, sua cidade natal na França, e depois enlouqueceu. “A loucura é como a inteligência”, uma lucidez extrema, o ato de olhar sem anteparo, e, de um só golpe, ver. Se vê, mas o instante exato do acontecimento escapa tanto para um quanto para o outro, e cada um encena, a seu modo, aquilo que é impossível de dizer sobre o que foi presenciado. Anônimos, ele e ela se lançam, juntos, no desígnio de reconstituir suas histórias, e só depois disso poderão se nomear. “Hiroshima, seu nome”, ela diz, e ele responde: “E o seu Nevers, França”. Serão ambos constituídos pelas marcas da barbárie e construirão suas palavras a partir dessas marcas, como se extraíssem um nome desse ponto traumático, dessa ausência de palavras.

O filme não poupa o olhar do espectador. Reconstrói em imagens documentais e fictícias a destruição de uma cidade, o aniquilamento de um povo, o horror de sobreviver a isso. Ainda que alguém suporte ver tudo o que o filme mostra — a morte, as mutilações, o choro — ainda que sejamos firmes, que sustentemos o olhar sem desviá-lo, ressoa sempre a fala do personagem japonês: “Você não viu nada em Hiroshima”. De Hiroshima, só se pode ver os efeitos, o acontecimento fica elidido; daqueles que presenciaram o acontecimento em sua matéria — pura luz — só restaram as sombras impressas nas paredes. O filme produz esse efeito de nada termos visto de Hiroshima, mesmo depois de tudo vermos.

O que nos olha em Hiroshima? Talvez os mais de 200 mil mortos por uma bomba atômica lançada nos últimos momentos de uma guerra, ao lado dos nossos 580 mil mortos por uma doença para a qual já existe vacina? Talvez os contornos das sombras nas paredes, sem nome, como os números de contágio que aumentam a cada noite nos nossos noticiários? Ou o silêncio, a impossibilidade de explicar o que vivemos em nosso país durante a pandemia de covid-19? — impossibilidade da qual padeceremos ainda por muitos anos, e cujas consequências ainda são por nós desconhecidas, assim como as sequelas físicas e psíquicas que marcaram gerações de famílias japonesas afetadas pela radiação das bombas. É evidente que qualquer tentativa de fazer coincidir as duas experiências, descoladas de seus contextos temporais e sociais, seria ingênua e reducionista. Mas se pudermos aproximá-las a partir da complexidade de cada uma, seguindo a trilha de Duras, esbarraremos no ponto comum do impossível.

Por aqui, desde o começo da pandemia tornou-se espantoso o volume de pessoas que têm buscado tratamento psicanalítico, e o número de pacientes, colegas e familiares que têm recorrido à medicação psiquiátrica para suportar esse tempo aumenta a cada dia. A partir desse adoecimento coletivo, dessa perda maciça e tão pouco compartilhada, talvez precisaremos, nos próximos anos, aprender de novo a narrar, inventar novas palavras, reconstruir nossos desejos, escrever uma história ao lado da outra, incansavelmente. Talvez precisaremos levar às últimas consequências, como fez Marguerite Duras, as diferenças que nos atravessam, e que não cabem numa história única;[nota 9] seria preciso, de fato, exigir o impossível, uma história que comportasse as contradições, os paradoxos que constituem os nossos corpos.

Por que lemos Marguerite Duras hoje? Faço essa pergunta há um bom tempo, a cada vez reformulada, e a resposta que escrevo é sempre nova. A editora Relicário propõe, com a coleção, resgatar a produção de Duras em sua extensão — sem encerrá-la em fases ou gêneros — e reaproximá-la de seus leitores. Para além de alguns livros citados aqui, contaremos com uma longa lista que ainda está sendo negociada pela editora. A nova edição dessas obras no Brasil é, afinal, para ser muito festejada, discutida e quem sabe, com sorte, nos permita ler as nossas próprias contradições pelo espelho da diferença, entre duas pátrias de águas.[nota 10] Por que ler, num país da América do Sul, em 2021, uma obra que se concentra entre 1943 e 1995, uma obra que se esvaziou nas editoras brasileiras ao longo dos anos? O que mantém tão viva uma escrita a ponto de nos fazer continuar lendo, estudando, trabalhando sobre ela? Em vez de responder, prefiro dar a palavra a um outro leitor, fazendo ressoar a indicação que num golpe certeiro desmontaria “a lápide do pensamento totalitário”, indicação formulada por um Lacan arrebatado e empenhado, diante da escrita de Marguerite Duras, em transmitir algo para seus alunos: “Leiam, é o melhor”.

NOTAS

[nota 1] Todas as citações presentes no texto foram retiradas das versões traduzidas de livros já publicados no Brasil, com exceção daquelas referentes a Hiroshima mon amour, que foram traduções livres.

[nota 2] Atualmente pesquiso a obra de Duras em meu doutorado em Ciência da Literatura pela UFRJ.

[nota 3] O termo ravissement, presente no título original do romance, foi traduzido na edição brasileira da Nova Fronteira para “deslumbramento”, enquanto na tradução das obras de Lacan escolheu-se “arrebatamento”.

[nota 4] O relato de Luciene Guimarães está disponível na página da editora. Ver: relicarioedicoes.com/ensaios/coluna-gabinete-de-curiosidades-2.

[nota 5] Aqui me aproximo do pensamento do filósofo francês Alain Badiou, que propõe que uma operação poética implica um deslocamento de uma posição de impotência para uma experiência do impossível na linguagem, no texto Por uma estética da cura analítica (em Revista da Escola Letra Freudiana, n. 34, 2002).

[nota 6] Formulação de Renata Estrella, a quem agradeço pela interlocução, que aliás perpassa muitas das questões presentes neste texto.

[nota 7] Michel Foucault, Sobre Marguerite Duras. In: Estética: Literatura e pintura, música e cinema (Coleção Ditos e Escritos, vol. III). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. P. 356–365. Tradução de Inês Autran Dourado Barbosa. O texto é uma conversa entre Foucault e Hélène Cixous publicada em 1975 nos Cahiers Renaud-Barrault.

[nota 8] Shoshana Felman, Sobrevivência postal, ou a questão do umbigo. Revista Terceira Margem (UFRJ), 2012, v. 16 (n. 26), 17-44. Tradução de Flavia Trocoli e Suely Aires.

[nota 9] Conforme formulou mais tarde a escritora Chimamanda Ngozi Adichie, em O perigo de uma história única (Companhia das Letras, 2019; tradução de Julia Romeu).

[nota 10] “Meu país natal é uma pátria de águas”, escreveu Marguerite Duras em A vida material.